デジタルハリウッド大学と現実科学ラボがお届けする「現実科学ラボ・レクチャーシリーズ」。

「現実を科学し、ゆたかにする」をテーマに、デジタルハリウッド大学大学院 藤井直敬卓越教授がホストになって各界有識者をお招きし、お話を伺うレクチャー+ディスカッションのトークイベントです。

Twitterのハッシュタグは「#現実とは」です。ぜひ、みなさんにとっての「現実」もシェアしてください。

概要

- 開催日時:2022年5月20日(金) 19:30〜21:00

- 参加費用:無料

- 参加方法: Peatixページより、参加登録ください。お申込み後、Zoomの視聴用リンクをお送りいたします。

視聴専用のセミナーになるので、お客様のカメラとマイクはオフのまま、気軽にご参加頂けます。

ご注意事項

- 当日の内容によって、最大30分延長する可能性がございます。(ご都合の良い時間に入退出いただけます。)

- 内容は予期なく変更となる可能性がございます。

- ウェビナーの内容は録画させて頂きます。

プログラム(90分)

- はじめに

- 現実科学とは:藤井直敬

- ゲストトーク:伊藤亜紗氏

- 対談:伊藤亜紗氏 × 藤井直敬

- Q&A

登壇者

伊藤 亜紗

東京工業大学 科学技術創成研究院

未来の人類研究センター センター長

リベラルアーツ研究教育院 教授

生物学者を目指していたが、大学3年次に文系に転向。

2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究美学芸術学専門分野を単位取得のうえ、退学。

同年、同大学にて博士号を取得(文学)。

日本学術振興会特別研究員を経て、2013年に東京工業大学 リベラルアーツセンター 准教授に着任。

2016年4月より現職。

2019年の3月から8月まで、マサチューセッツ工科大学客員研究員。

2020年2月より東京工業大学 科学技術創成研究院 未来の人類研究センター センター長。

藤井 直敬

医学博士/脳科学者

株式会社ハコスコ 代表取締役

東北大学 特任教授

デジタルハリウッド大学 学長補佐

デジタルハリウッド大学大学院 卓越教授

一般社団法人 XRコンソーシアム代表理事

東北大学医学部卒業、同大大学院にて博士号取得。1998年よりマサチューセッツ工科大学(MIT)McGovern Institute 研究員。2004年より理化学研究所脳科学総合研究センター所属、適応知性研究チームリーダー他。2014年に株式会社ハコスコを創業。

主要研究テーマは、BMI、現実科学、社会的脳機能の解明など。

共催

まずは伊藤さんより、「現実とは」を考えるための土台となるさまざまな理論や事例のレクチャーが行われました。

現実を考えるための、さまざまな理論と事例

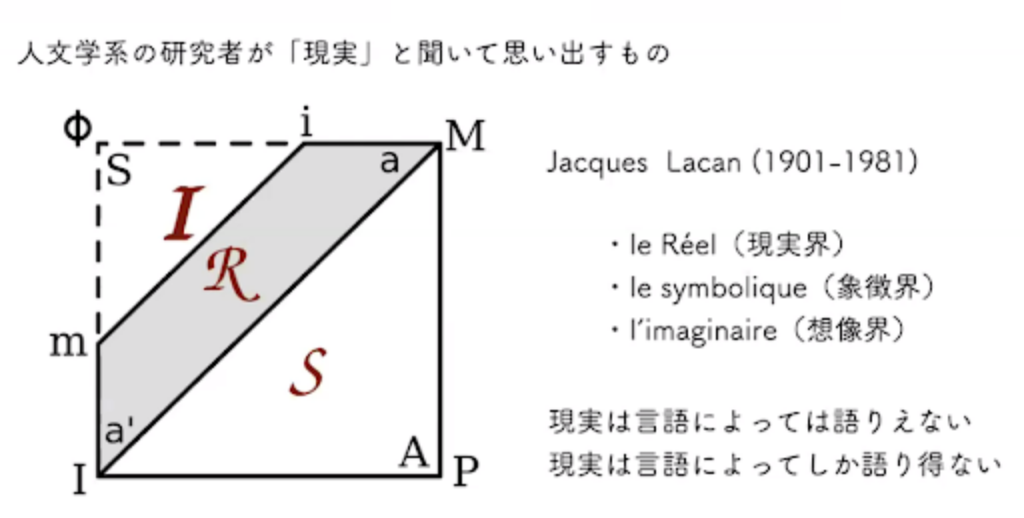

伊藤さんは最初に、フランスの哲学者・精神分析学者である「ジャック・ラカン」の「現実界」「象徴界」「想像界」という3種類の世界の捉え方について紹介しました。

人間はこの世界を数字や言語を通じて捉えたり(象徴界)、母と子の愛情関係のような「言語化はできないが何となく分かる物事」を通じて理解したりしています(想像界)。一方で、人間には意味付けできない理解不能な世界も存在しており、それをラカンは「現実界」と定義づけたのだそうです。

人間の理解を超えた現実を切り取って表現しようとする試みは、アートの領域でもさまざまな形で行われてきました。特に1920年代に生まれたシュルレアリスムと呼ばれる芸術思想では、時代背景も相まって「日常の裂け目としての現実」や「現実よりも現実的なもの」を描くことで、本当の人間の姿や世界の姿を捉えようとしてきました。

そして、そのような「現実よりも現実的なもの」を求める感覚は、実は90年代後半の日本にもあったのだと伊藤さんは語ります。

伊藤さんは90年代の漫画『リバーズ・エッジ』を例に挙げ、登場人物たちが死体を宝物にしている描写について解説しました。漫画の中で描かれる若者たちは、自分の生きている世界を信じることができず、虚構のようなものに感じてしまうからこそ、死体を見たときの「怖い」という感覚を通じて現実を実感し、安心しようとしたのだそうです。

この漫画に描かれているような「『現実への逃避』を求める感覚は、当時の社会の中に満ちていた」と伊藤さんは説明しました。

「死」の捉え方から考える現実

そして、いよいよ本日の主題である「伊藤さんが考察する現実の定義」について、話題が移りました。伊藤さんは現実を考えるにあたって、切り口のひとつとして「『死』の捉え方」を提示。さまざまな事例を挙げながら、人はどのように死を理解しようとしてきたのかを検討していきました。

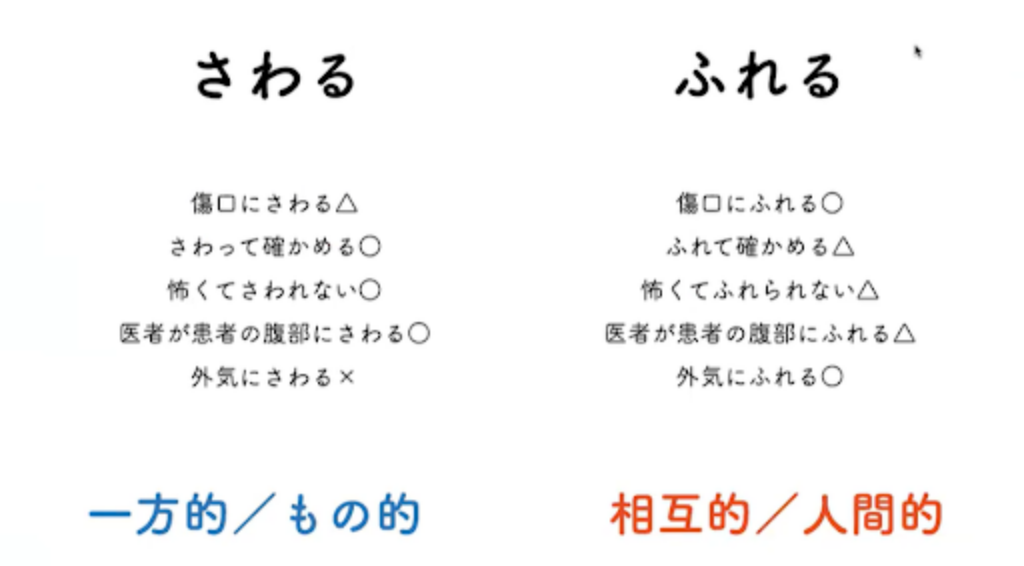

まず事例として出されたのが、社会福祉施設の代表として活動する村瀬孝生さんの「死にゆく体に<さわる>」という話でした。

村瀬さんはこれから死んでいく人の体に家族が<触(さわ)り続ける>ことを重視しています。なぜなら、死は人間にとって制御できない、どうしようもない現実だと体感的に理解できるからです。

伊藤さんはこの事例の中で出てくる言葉づかいに着目し、「双方向性のある<触(ふ)れる>という言葉ではなく、一方的な接触を意味する<触(さわ)る>という言葉を使っているのが興味深い。死のどうしようもなさを感じ取るということは、一方的な接触にならざるを得ないからだ」と語りました。

一方で、残された家族は大切な人の死を前に、どうしようもない現実だということを感じ取りながらも、何とか死に対して意味づけを行って理解や納得をしようとします。「葬儀」は私たちの先人たちがつくった「死の捉え方を変える社会的なシステム」であり、一連の儀式を通じて、死者を単なる死体という物ではなく、「双方向的なコミュニケーションが取り得るかもしれない存在」へと変換していくのだといいます。

伊藤さんは過去も現在も、死者と生者のコミュニケーションについてはさまざまな研究があるとし、柳田国男氏の「ご先祖になる」という言葉への分析やポーリンボスの「あいまいな喪失」に関する研究に触れ、「死というものは人間にはどうしようもないものだ。それを人間はうまく象徴界的に解釈したいが、解釈しきれないものが残り続けている。その語りえない部分にこそ、現実を考えるヒントがあるのだと思う」と語り、講演を終えました。

現実の定義とは「物事の境界線の引き方」である

続いて、伊藤さんと藤井教授、ハコスコCOOの太田良さんの3名による対談に移りました。

太田良さんは「伊藤さんのお話のすべてに共通するのが『どこに境界を引くのか』という話だった。そこがおもしろく、まさに現実科学そのものだと思った」と感想を述べました。

藤井教授は「人文学系の新たな視点からお話を伺えてよかった」としながら、自身がSR技術(代替現実。過去に起きたできごとを、現実世界で起きているかのように映像で見せて錯覚させる技術のこと)を生み出した経験に触れ、「意識と無意識、現実とそうでないものの間に、どうやって境界線を引けばよいのだろう」と疑問に思ったことが、現在の活動につながっているのだと説明。

藤井教授が50歳の誕生日にSRを使ったサプライズを受けたことに触れながら、「SRを使うと、どれが本当の出来事なのかが分からなくなる。周囲の人は何が現実でないかを知っているが、サプライズされた私自身はどれが現実なのかが一切分からない。SRを使って見たものが現実になってしまうのだ」と話しました。

伊藤さんはその話を受け、「それは認知症の方にとっての、原子が見える、亡くなった父親に食卓で出会えるという感覚と同じ。認知症の方と接するときに『その人に見えているものが現実だ』とする考え方があるが、それと重なる出来事だ」と語りました。

太田良さんは「さまざまな現実があって良い」とする考え方の怖さについて、現在の世界情勢に触れながら、「戦争やプロパガンダ、宗教は時にその人たちにとって都合の良い現実を生み出してしまうことがある」と指摘。伊藤さんはそれを受け、「多様性を認めつつ、どこかで間違いを指摘する。そのバランスは難しいが、非常に大切なことだ」と話しました。

そして、話題は「現代の『死』の扱い方」に及び、伊藤さんから藤井教授に「バーチャル技術の中で死はどのように扱われているのか」という質問がありました。

藤井教授はVR技術で亡くなった人を出現させることは、現実的に選択可能なオプションになりつつあり、実施件数も増えてきていると説明。残された家族が死と向き合うツールとしてよりも、当事者が安心して死ねるようになるためのツールとしてのニーズの方が強いのではないかと語りました。

この流れから、話は登壇者の死生観にまで及びました。伊藤さんは「死なないのは嫌だ。死が持つ最後のメッセージの大きさに意味を感じており、それを家族などに残していきたいという想いがある」と語りました。一方で太田良さんも「今は死への恐怖が全くない」と話しながら、「子どものときは祖父の死に対して恐怖を感じていた。葬儀での大人のふるまいから、死はただ事ではないと感じたことが原因だと思う」と過去のエピソードを語りました。

藤井教授はその話を受け、「宗教は『死』を曖昧な形でしか扱っていない」と指摘し、伊藤さんに宗教に対する考え方についても質問。伊藤さんは「研究の中で出てくる“身体の持つ偶然性”に対して、特に仏教関係の方から共感してもらうことが多い」と話しました。

藤井教授はさらに「研究対象に向ける目線と、自分に対する目線は一緒なのか」と問いかけると、伊藤さんは「他者に対しては鋭く深掘りするような視点で考えられるのに対し、自分に対してはそのようなまなざしは向けられない」と話しました。それは伊藤さん自身が持つ吃音の経験からくる視点のあり方で、吃音の場合は「自分なりの上手く話せるセオリー」を意識した瞬間に吃音が出てしまうからこそ、分析的な目線は自分の身体感覚を変えると考えているのだそうです。

太田良さんはその話を受け、「脳はとても脆弱だ」と指摘。伊藤さんは「その脳の脆弱さが救いになる。吃音も自分の脳をだますことで克服できるものがある。脳のいい加減さが助けになっている」と語りました。

太田良さんはさらに「今はAIが脳のレベルに追いつくといった表現をすることもあるが、脳はもっと脆弱だという点に立脚した方がいいのではないか。脆弱な脳に『ブレインくん』といった名前をつけて、さまざまな問題を見ていくと、捉え方が変わって社会課題が少しでも片付くのではないか」と提案。藤井教授もその話に同意し、伊藤さんも「障害の世界でも、障害に人格を与えることで障害と向き合う方法があり、言葉の使い方ひとつで当事者の問題の捉え方が変わることはとても興味深いことだ」と語り、この日の対談を終えました。

伊藤さんにとっての「現実」とは?

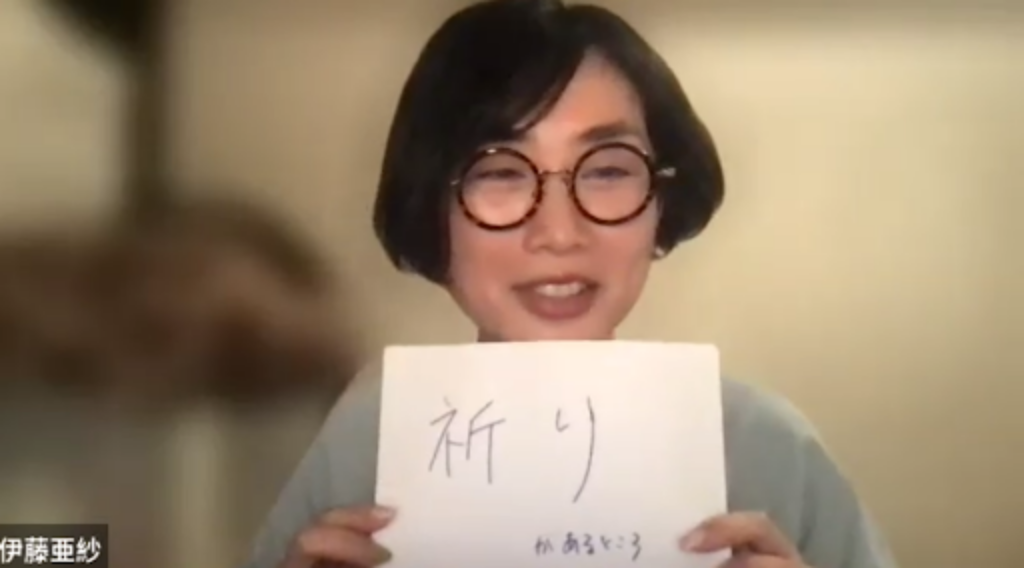

最後に、伊藤さんにとっての「現実とは何か」をお伺いしました。

伊藤さんは、現実とは

「祈りがあるところ」

だと語ります。

現実に関するさまざまな理論も、死に対する理論や考察も、すべては「人間にとってどうしようもない領域」の存在が前提となっていました。そのような「どうしようもない物事」が人間の前にあらわれたとき、私たちはそれでも何とか対処しようと、「祈り」が生まれるのだといいます。

人間にとって思わず祈らずにはいられない、どうしてもコントロールできない何かが生じている場所。それが伊藤さんの捉える「現実」の定義なのです。人文系の研究者である伊藤さんならではの定義と考察をお伺いすることができ、第23回の現実科学ラボ・レクチャーシリーズは盛況のうちに閉会しました。