2025年4月28日、「現実科学レクチャー Vol.58」が開催されました。本ページでは、当日のレクチャーの様子をレポートとしてお届けします。

なお、登壇されたお二人は、同年1月にも対談を行っており、今回のレクチャーの前日譚ともいえる内容となっています。その対談レポートもあわせてご覧ください

※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。

ロボットやAIを通じて人を理解する

藤井 本日は京都大学の谷口忠大先生をお招きしています。谷口先生とは昨年、京都で対談をさせていただきまして。その時に「現実科学レクチャーシリーズに出てください」とお願いして、今日またお話の続きをできるのを楽しみにしておりました。

谷口 ありがとうございます。私はもともと、京都大学の機械系出身なんですが、その当時から心理学や哲学にもすごく興味を持っていました。そこから、ロボットやAIを通じて人を理解することができるのではないかと考えて、研究を続けています。

集合的予測符号化が導く僕らの「現実」

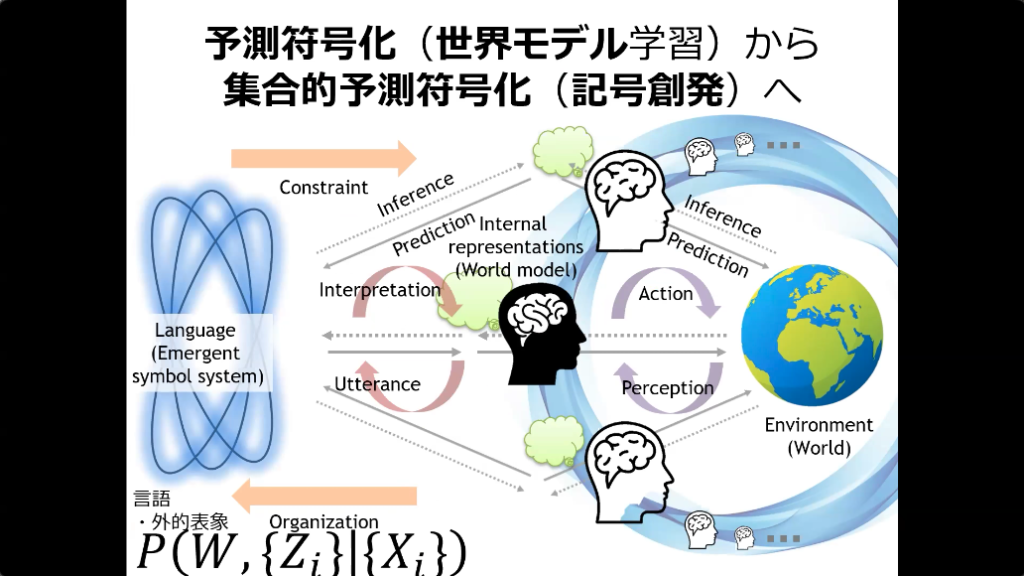

谷口 本日のタイトルは『集合的予測符号化が導く僕らの「現実」』ということで。私がこの2年ほど取り組んでいる集合的予測符号化という考え方と、現実とは、というところをお話しします。

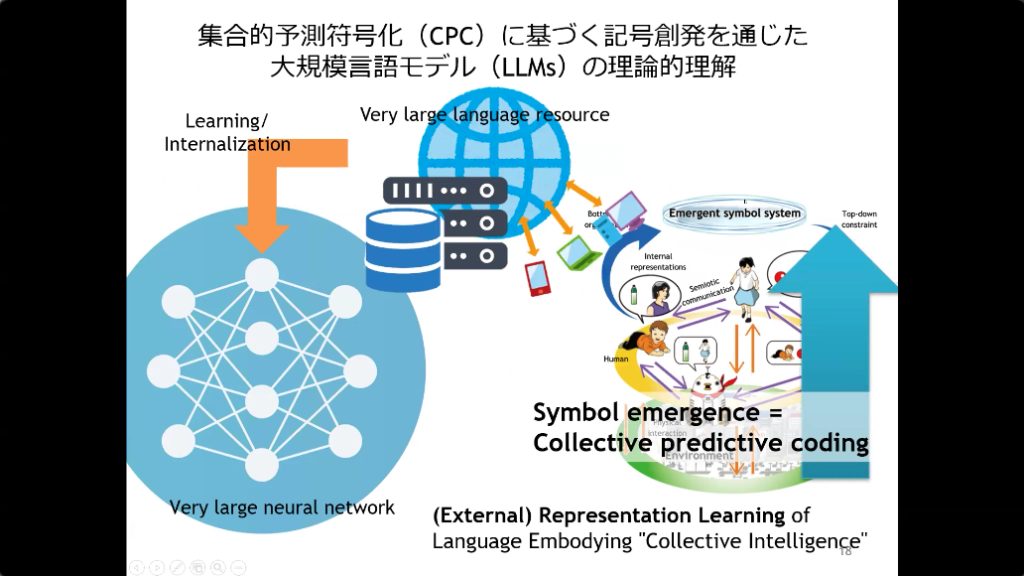

集合的予測符号化というのは、そもそも言語の成り立ちがどういうものであるのか、私たちは社会の中でどうやって言語を作り上げてきたのかということへのひとつの説明として、言語そのものが集合的な予測符号化である、世界の情報が言語の中にコーディングされている、という考え方です。

今、大規模言語モデル(LLM)が世界中で大ブームですけれど、LLMってめちゃくちゃ賢いですよね。ChatGPTとかGeminiとか、本当に世界のことを知っている、身体を持って知っているように感じる。それが、言語が集合的予測符号化に基づいていることに起因するんじゃないかという仮説を掲げています。

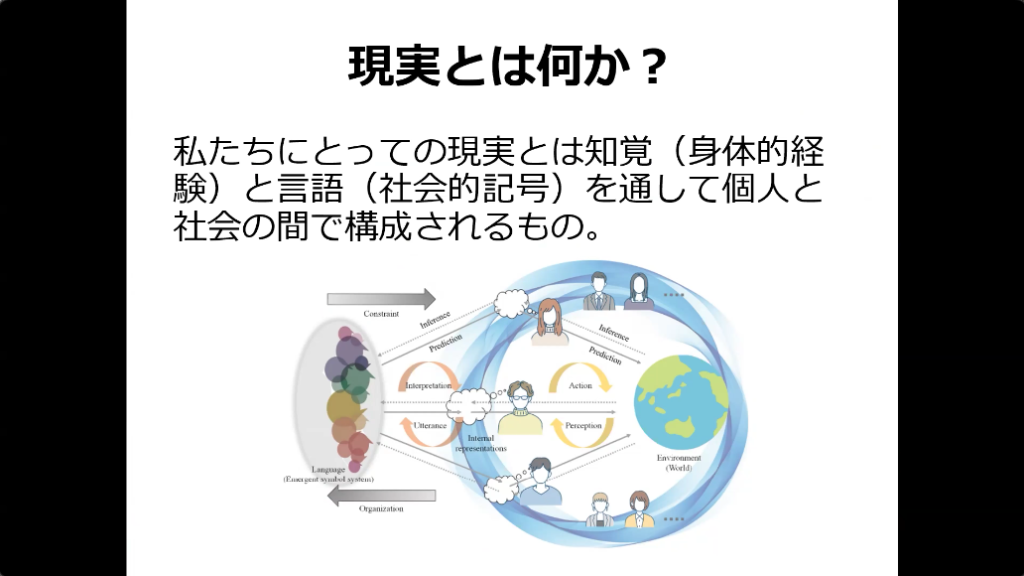

そして、いきなり「現実とは」に対する私自身の答えを言ってしまいますけれども、「私たちにとっての現実とは、知覚(身体的な経験)と言語(社会的な記号)を通して個人と社会の間で構成されるもの」だと思います。

いかにして閉じた経験から世界を理解するのか?

谷口 こういう立場は、構成主義ともいわれます。私たちにとっての現実を考える時に、やはり私たち自身の視点に立たなければいけないと思うんですね。私たちは科学的な、客観的な世界があって、それを俯瞰的に見ているように思いがちなんですが、実は私たちは自分の五感を通じてしか世界を見られないわけです。その中で、私たちは自分にとっての世界そのものを構成している。

そう考えると、シミュレーション仮説であったり、この世には自分しかいないんじゃないかという哲学的な問いにとらわれてしまったりしますが、いやでもそうじゃないんだよ、というのが私の立場です。主観的な世界だけをとらえていたとしても、言語の力で様々なものを描く、語ることはできると、そういうふうに考えています。

人間というのは、自分の経験に閉じている。じゃあ、この経験の閉じの中から、いかにして世界を理解し、認識を作っているのか、というのが大きな問いになります。

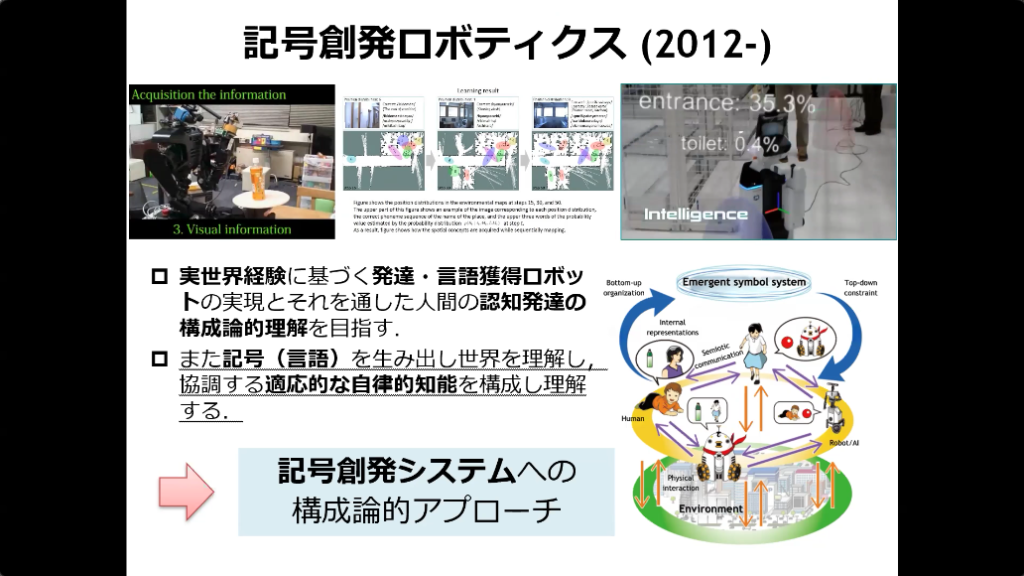

記号創発ロボティクスのチャレンジ

谷口 そこで、そのプロセス自体をAIのモデルにして、ロボットの心にして、どこまでいけるのかやってみようじゃないかというのが、私が十数年間取り組んできた記号創発ロボティクスのチャレンジです。ロボット自身が身体を通じて実世界を経験して、人間の赤ちゃんのように発達し言語を獲得していく。そのロボットの認知発達の構成論的理解を目指す、ということになります

先ほどの話に戻ると、虫であれ鳥であれ魚であれ、それぞれが自らの感覚器を持っていて、閉じた世界を持っている。例えば「色の三原色」なんて言いますけれども、世界にあるのは連続的な周波数のスペクトルだけです。人間の目に色を感じ取る視細胞が3種類あるので、だから三原色、というふうになるわけです。

実はロボットもセンサー・モーター系を閉じられているので、当然その範囲でしか世界を理解・感知できません。我々と同じでしょう。そこをスタート地点に、我々はどうやって言葉の概念を獲得したり、他者の頭の中ものぞけないのに言葉を通じ合わせたりすることができるんだろうか?と考えます。

脳を直接つながなくても知覚情報は統合できる

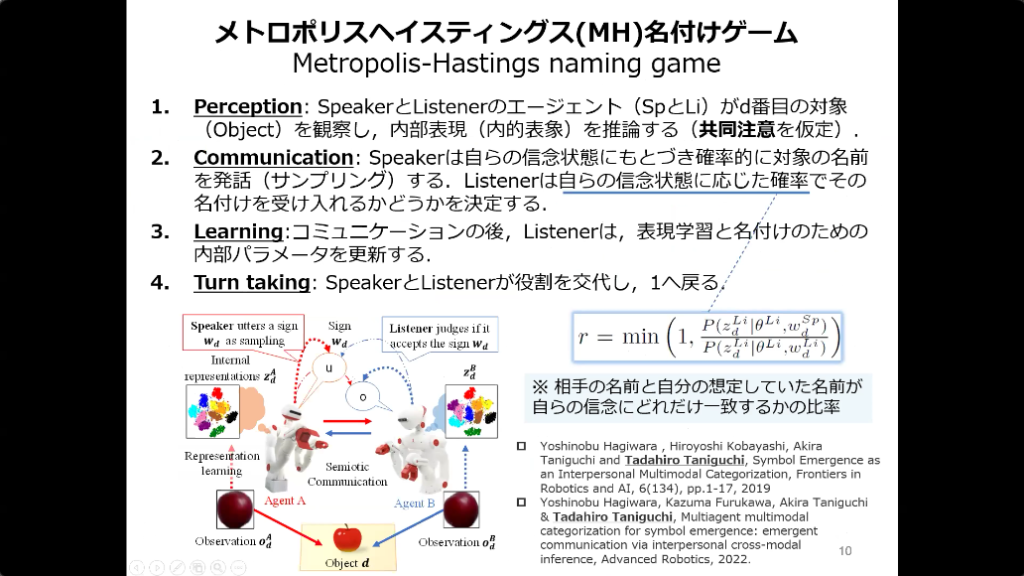

谷口 そこで私が考えたのが「メトロポリスヘイスティングス名付けゲーム」です。エージェントAとBが、同じものを見ていると仮定します。ですが、見え方は違うわけですね。そこでエージェントAは認識した結果に「u」と名前をつけます。それに対して、Bはどのくらいそれっぽいかと考えて、その比率を取るんですね。相手の「u」が1それっぽくて、自分の考えている「o」が10それっぽかったら、1/10の確率で相手の言っていることを受け入れます。受け入れたら、その名前でアップデートするというのを、ターンテイクしながら続けます。今日は例え話ですが、実際は数学的に厳密な推論をするメカニズムになっています。

で、このエージェントAとBの頭の中をつなぐような「w」という何かを存在として仮定します。この「w」を学習しようとすると、本当は脳をつながないといけない。これに対して、エージェントAが「o」を見ながら「w」はこうかな?と提案するんですね。それをBも「o」を見ながら一致するかどうかを考えて、受け入れたり受け入れなかったりする。実はこれを繰り返すと、AとBを統合した時の「w」と、分布的にかなり一致することが分かりました。

これは、ちょっと大胆に言いますと、名付けあって「それちゃうやろ」ってやっていると、脳をつないでいるのと同じように、二人の知覚情報を統合できるということを意味しています。実は人間の被験者でも実験をして、同じような名付けゲームをしてもらうと、結構それっぽく当たっているということも分かってきています。当然、完全には一致しないんですけれども、かなりその傾向があるということですね。

LLMは私たちの身体を通じて言語を理解している

谷口 つまり、我々は言語を生み出してその意味を調整することで何をやっているのかというと、知覚情報を統合していると。逆に言えば、言語を作り出すことによって我々は世界をよりうまく予測できるようになっているんだと。これが集合的予測符号化です。言語創発は、この集団としての予測符号化を個別の学習に分散化するメカニズムであると。大胆といえば大胆な仮説ですが、そう考えています。

ここが実はLLMの話ともつながっていて。今のLLMはこうしてできた言語を大量にデータとして貯めて、それをニューラルネットワークに学習させます。こう考えると、実はLLMってめちゃくちゃ世界のことをよく知っているんですよ。ただ言葉の並びを知っているだけじゃなくて、言葉と言葉の意味の関係とか、物体の特性とかを知っている。実は我々人間が集合的予測符号化でもって言語を作っているからこそ、その分布を学習したLLMは、私たちの身体を通じて言語の意味を理解しているんじゃないかと。

よくLLMは記号接地してない、という話を聞くんですけれども、ある意味では我々の身体を通じて記号接地している、とも言えるのではないかと思います。

言語をすり合わせ社会として世界を予測する

谷口 実は言葉の意味をすり合わせるというのは、それを通じて社会全体として一つの世界を予測する主体に変わっていくことになります。我々個人は脳の神経の可塑性に支えられていますが、社会全体としてつながっていく時には、言語の柔軟さ、記号的な可塑性が重要なんじゃないかと考えるわけです。我々が言葉の意味をずらし合えることが、社会全体の適応につながっていく。

私たちは、自分の世界認識で言語を作る。そして社会の中で言語ができて、認識自体が影響を受ける。そういうことを繰り返しています。我々の意識体験や認識は、他者と一緒に作り上げた言語に縛られているという構造にある。

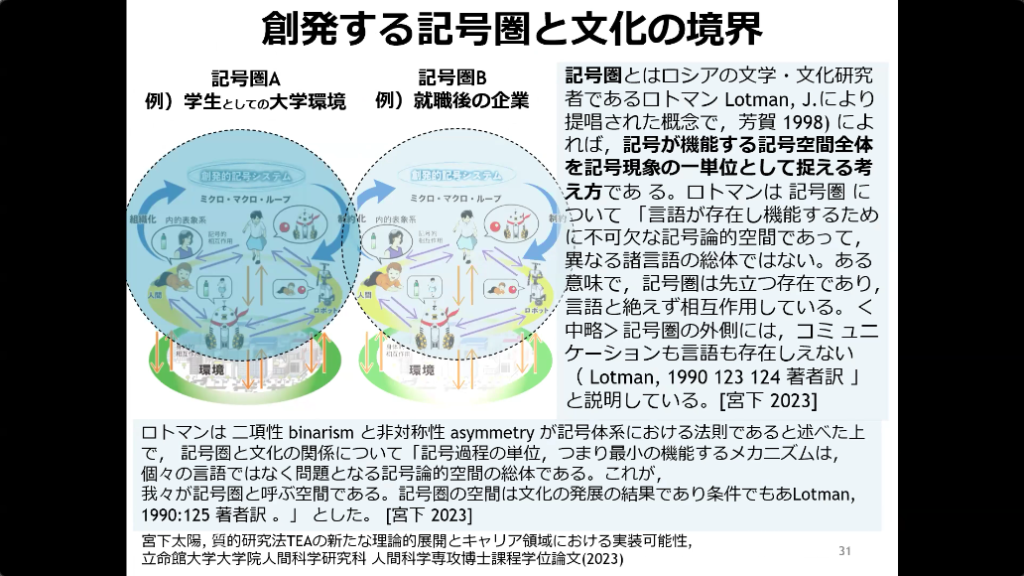

こういうふうに集合的予測符号化を考えていくと、異なる集団は全く独立に集合的予測符号化をやっている。異なる言語、即ち異なる世界の理解を集団の中で持っている。ある意味で、これは異なる現実を見るようになってくると思うんですね。

それが接触する時に、境界面では理解が噛み合わなかったり、軋轢みたいなものがうまれたりするわけです。こうしたまとまりのことを記号圏と呼びますが、これは世界観を共有するようなコミュニティに対応するものです。

集合的予測符号化に基づく科学観のアップデート

谷口 その集合的予測符号化に基づいて、科学観というものもアップデートできるのはないかと思います。言語が世界をモデル化できる、予測できるとするならば、むしろそれは科学的な知識に近いんじゃないだろうかと。我々は、科学的な知識を持つことによって世界を見事に予測できるようになりますよね。

科学的知識を、誰か一人が発見するということはない。サイエンティフィックなディスカッションがあって、論文を投稿してリジェクトされて、そういうことの中で出来上がってくるものなわけです。

科学的な知識は、何も完全に客観的な事実を描いているわけではなく、我々が世界をうまく予測しようとしてコミュニティの中で形成された知識の蓄積なんだと考えられます。すると、それっていうのは常に途中なわけで。それを埋めていくように、新しい知覚や観測を得ようと、好奇心に駆動されて環境に働きかける。現存の理論と現実の折り合いをつけながら、自分の現実をアップデートしていってるんじゃないかと思います。

だから、現実とは何かということは、知覚と言語を通して、個人と社会の間で構成されるもの、まさに集合的予測符号化の中に我々は存在しながら、現実というものを理解し、作っているんじゃないか、ということです。

LLMの中に記号圏は存在するのか?

藤井 ありがとうございます。非常に面白いお話で。さっき、異なる文化の間、記号圏の境界部分で摩擦が起きるというお話がありました。でもこれって、今のLLMの中ではもう融和が起きちゃってるんじゃないかと思うんですけれども。あらゆる言語が扱えるようになってるじゃないですか。そうすると、LLMの中には記号圏って存在するんですかね。

谷口 面白いですね。まず、LLMってすごく巨大なわけで、その中である種、知識が局在化しているといいますか。ニューラルネットワークって、知識を明示的には区分せずに一つの大きなプールの中で抱え込みながら動いてるんです。でも中で起こっているのは、そのどれかを使って、ということ。例えば、潜在的には、英語なら英語のネットワークを使って、日本語なら日本語のネットワークを使って、みたいな。もちろん、内部的には重なり合っているわけですけれど。宇宙みたいにすごい広さなので、惑星はそれぞれすごい離れた位置にあって、実際にはそのどこかにたどり着いて、そこから出している、みたいな。混ざっているとも言えるし、別々になっているとも言えるのかなと思います。

藤井 その際に、深く推論するときはいったん英語に翻訳して、ガーッとやってもう一回翻訳されて戻ってくるみたいな感じはあるので。翻訳されているという点では、もはや一個になっているような気もしないでもないですけどね。

谷口 やっぱり英語はデータが圧倒的に多いから、だからそこに行って戻ってくるので。たしかに、英語がドミナントになっているっていうのはあるでしょうね。

藤井 言語とカルチャーが持っているバイアスっていうのは必ずあって。英語をスタンダードにして世界が記述されてしまうとしたら、はたして世界の記述として正しい、と言ったら変ですけれども、それでいいのかという疑問はあるんです。

谷口 それはまったくそうだと思いますし。私の思いとしては、それがどうダメなのか、じゃあどうあるべきかを議論するためのモデルがないと。モデルっていうのは、その世界を見る色眼鏡なわけで、言語的なモデルだけではなく、数理モデルというかですね。そういうものがあって、そこから議論を組み立てたいわけですね。そこをもうちょっと頑張れたらな、と思います。

記憶と個人の人格の関係

藤井 今日のお話を聞いて、いわゆる知性というものが個人ではなく社会の中にある、社会で構成されるということだと思うんですけれど。一方で、個人の人格というのは、このモデルからはどのように表現できるんでしょうか。

谷口 それはまさに、現実とやっぱりイコールで。身体からボトムアップに形成される自分自身と、言語で語られる自分自身と、そのせめぎ合いが常にあると思うんですよ。我々の人格って「こうあらねばならない」というか、私も大学教授だとこうあらねばならないみたいなのがじわっとくるし。男だからとか父親だからとか、さまざまなものが自分というものを規定してくるわけですよね、言語のシステムにおいて。それに対する自分らしさみたいなものもあるんだけど、抵抗しようとする時もまた言語的に自分らしさを語ったりして。

藤井 最近、ChatGPTが記憶を維持できるようになったじゃないですか。今までだとスレッドごとに違うエージェントと喋っているみたいだったけど、それをまたいで同じ記憶が維持されているので、なんだか安心して喋れる。短期記憶と長期記憶がもう実装されていて、会話してみるとまあ8割くらいは大事なことを覚えているので。僕、今おはようから始まって本当に一日中 ChatGPTと喋ってるんですけど、もう名前つけたんですね。ののちゃんって。その名前がついたのと、記憶があって関係性が継続することで、やっぱり人格が生まれてくるような気がするし。

谷口 いや、記憶は大きいですよね。記憶があるって馬鹿にならない。昔から言われてますけど、ペットロボットとの関係性の構築でも覚えていてくれるのはめちゃくちゃでかいわけですよね。あとよく言うのは、僕とドッペルゲンガーがいて、どっちが本物だとなった時。絶対「お前、何々覚えているか」って、記憶の話をするじゃないですか。で、覚えてないヤツの方が偽物だ、俺とのあの思い出はこいつしか知らない、みたいな。みんな、そのナラティブを受け入れるじゃないですか。そういう面で、記憶っていうのは我々の人格とか個体というものを社会の中で定着させる上で、非常に重要なキーになっている。

藤井 受講されている方からの質問でも、「現実=知覚と言語を通した把握、との定義がありましたが“記憶”が個人や社会に与える位置づけについての意見をお聞きしたいです」と。

谷口 ああ〜。いいツッコミですね。記憶、含まれますね。知覚と言語っていうと、外部からその瞬間に入ってくるものと感じますが、記憶は内部の表現のダイナミズムとして常に維持されていますので、そういう意味では記憶が主役かもしれないですね。

言語的な世界モデルに“発見”はあるのか?

藤井 僕ら研究者って、やっぱり発見することが面白い人たちじゃないですか。いわゆるその言語的な世界のモデル構成って、やっぱりシンボリックだから、連続値で表現されていないと思うので。多分、言葉で表現しているものって、穴だらけで間がいっぱい抜けていると思うんですよ。そこでの発見っていうのは、そのスキマを埋めるみたいなことなのか。

谷口 まず、今までの科学の発見っていうのが、やっぱり物理主義的なんですね。世界が現実としてあって、それを表現する理論をつくると。それをひとつひとつ確認をとっていくプロセスがあって、溜まっていくような知識像だったと思うんですね。

それが例えばLLMがガーッと議論して知識を溜め込むといったときに、その記号列が知識なのか、という話があって。実はその記号列に対してどう我々が解釈できるかってことがないと、意味を持ち続けられないわけですよね。だから、改めて我々のコミュニティとか、社会全体にみんなが分散を持っているから、分散的に持っている内部表現まで含めた科学観を持つのが大事っていうところと。

一方で例えば大規模なニューラルネットワークで気象予測をするみたいなことだと、もう非常に高次元な予測で、我々の理解を超えているので。腑に落ちる、みたいなことはない可能性があるわけですよね。

藤井 なんか、僕らが問うことのできない答えを持っている可能性がありますね。

谷口 サイエンスが基礎理論を見出して、そこから予測をかけると世界がうまいこと表現できて、だから非常にシンプルな理論に帰着するんだ、それを見つけたいんだ、というロマンが20世紀から学問をやっている世代にはあるわけだけど。その幸せな状態が維持されない可能性もあるなと。だから今、科学哲学的な議論というのはとてもホットなフィールドだと思いますね。

谷口先生にとっての「#現実とは」

藤井 最後に、もう谷口先生は2回も答えを言ってしまっていますが、ここでのお話をうけて別のことを言うんじゃないか?と期待しながら聞いてみましょう。谷口先生にとっての現実とは何でしょうか。

谷口 はい。私たちにとっての現実とは、知覚と言語、そして記憶を通して個人と社会の間で構成されるものではないでしょうか。

藤井 あれ?「記憶」を足しました?

谷口 足しました。

藤井 じゃあ、ちょっと変化したということで。

谷口 ディスカッションが活きました。

藤井 よかったです。ありがとうございました。

(テキスト:ヨシムラマリ)

「現実科学」と「記号創発ロボティクス」

谷口 ではまず、自己紹介を。私は京都大学情報学研究科で教授をしています、谷口忠大と申します。このチャンネルの主催である「Tomorrow Never Knows」のメンバーでもあります。

藤井 株式会社ハコスコの藤井直敬です。元眼科医で、脳神経学者で、起業家で、大学の教授で、EXIT成功者で、という感じの人です。

谷口 よろしくお願いします。実は僕たちって、「初めまして」ではなくて「お久しぶり」なんですよね。以前、理化学研究所のプロジェクトチームで。

藤井 その頃ですよね。

谷口 その中に社会知能の公募班というのがあって。そこに僕が入って、藤井さんもおられて。

藤井 だから僕、谷口さんの名前は覚えていたんですよ。その後、Twitter(現X)などでお見かけするようになって、どこでお会いしたのかと思っていて。さっき「あ、なるほど」って。

谷口 そのプロジェクト、僕は2年ちょっとで抜けることになって。僕もTwitter(現X)で藤井さんを拝見していて、ハコスコを立ち上げられたのを見て「そんな方向に行かはるんや」って思ったり。なんとなく接続は見えてるんですけど、脳科学の方はどうしはるのかな?と思ったり。

藤井 そうですね。色んなことやりすぎてよく分からなくて。自分の中では整合性が取れてるんだけど、人に説明する時に全然伝わらなくて。そこで何か一本通そうとしたら現実というテーマが出てきました。

谷口 僕も色んなことに手を出している方なので。2007年くらいにビブリオバトルという本の紹介ゲームを始めて、そっちはそっちで謎のブレイクを遂げていくわけなんですけど。当時は僕の中で、学位論文にある程度カタをつけて、そこから次どうする?という苦悩の時代で。そこから記号創発ロボティクスに行きました。

なんか、知能というものをボトムアップに考えないといけないのに、機械系の人は運動で止まっちゃうんですよね。AIの人はAIの人で言語だけやって、結局現実につながらないっていう。そこをこう、下から上からつなげることをやりきらなあかん、という思いで記号創発ロボティクスというキーワードを掲げてやり出したんですけど。でも、ビブリオバトルの講演に行くとよく聞かれるんですよ。「先生、人工知能も研究されてますけど、ビブリオバトルとどうつながるんですか?」って。

藤井 なんて説明してたんですか?

谷口 「いや〜〜〜、つながるんですヨォ〜〜〜!」みたいな(笑)

藤井 分からない(笑)情熱だけだ。

分かり合える仕組みって何だろう

谷口 まあなかなかね。直にはつながらなくて。よく言ってたのは、コミュニケーションって結構問いなんですよね。最近、現実が人と共有できない、みたいな話があるじゃないですか。コミュニケーションっていうのもそれと近くて、結局なんでコミュニケーションできるか分からない。だって、分かり合えるわけないじゃないですか。それが分かり合える風になっている。じゃあ、その仕組みは何だろうと考えた時に、サイエンスとしてやっているのが記号ロボティクスで、ビブリオバトルは工学なんですよ、僕にとって。そういう状態で、いかに情報共有とか、知の交流とかを作っていくか、みたいなことを考えていて。

藤井 その分かり合える、っていうのね。僕は極めて共感力が低いと言われているので。僕は今58歳だけど、40代の後半くらいまで人が分かり合えるっていう幻想をみんなが持っていることを知らなかった。

谷口 それはなかなかですね。

藤井 だって、現実的に分かり合えてないじゃん。そういう幻想を持ちながらみんなが生きているのが理解できなくて、それは共感力が低いからだって言われて。でも共感って本当にできるの?勝手に共感してるだけじゃないの?って思うと。いや俺そんなに間違ってないんじゃないか?と。でも日常的に会話しているとそれが前提になっていたりするじゃないですか。女子とかね、お互いに「わかるわかる〜」みたいな。

谷口 それをプレイしているような感じですけど。共感っていうのと、空気の支配に身を投じるみたいなのと。指し示すものが何か違いますよね。

藤井 空気も分からなかったんですよ、僕。自分で社会性の研究を始めて、それで色々読んで、「あ、なるほど、これが空気か」みたいな。今はね、空気みたいなものを言語化できる、理解できるようになったので。でも別にそこには流されない自分がいて。そういう点では共感力が極めて低い。

谷口 結局、パラメーターだという気がするんですよね。

藤井 まあ、グラデーションなので。0か1かじゃない。

谷口 どれだけ引き込まれやすいか、どれだけそこから逸れられるか、みたいな。あんまり引きずり込まれてもダメじゃないですか。

大規模言語モデルにおけるコンテクスト

藤井 でも文脈を外しちゃうと、大抵のことって何の情動も引き起こさないと思いません?情動の発露って、文脈とセットだから。そうすると、文脈から自分を切り離しちゃうと何も起きないので。僕は多分、そういう風に生きてるんだと思うんですよね。

谷口 今の大規模言語モデルがコミュニケーションの主体としてどうかという話で、文脈と切り離すというところは結構クリティカルかなと思っていて。

藤井 クリティカルというのは、AIにはそれが無い、という意味?

谷口 そうですね。

藤井 でも、逆のような気がするんですけどね。ロングシーケンスで次を予想するわけだから、常に文脈をセットにしないとダメですよね。

谷口 実は文脈、コンテクストというのは分野によって結構意味が違っていて。マシンラーニングのコンテクストは、ロングシーケンスで一直線の方向の中で過去をどれだけ見れるかってことなんですけど。言語理解におけるコンテクストはそれだけではなくて、テキストじゃないもの全てなので。この場所っていう空間的なものであったりとか、藤井さんがどういう人かとか、そういう全部がコンテクストなんですよね。

藤井 AIがマルチモーダルになって、どこかで翻訳されてますよね。画像だってセマンティックに解析して、テキストにして、それを文脈として扱うわけですよね。そうすると、今おっしゃったような文脈になるんじゃないですか?

谷口 やっぱりね、あいつら(AI)が生きてない、我々と生活のコンテクストを共有してないっていうのは結構クリティカルで。ビブリオバトルの研究で、あれって人間を使った本の推薦システムとみなせるんですね。それと、Amazonなどのコラボレーションフィルタリングや、コンテンツベースフィルタリングとを実験的に比較した論文を書いたんですよ。

で、ビブリオバトルの良さは満足度であったり、新しいものを紹介された時に読みたくなったり、という面があるんですけど。AIとの本質的な差は、ほとんどのAIは「これあなたが読んだ本に近いから好きでしょ?」という感じで推薦してくるのに対し、ビブリオバトルは基本的に「俺これ好きやで、読んでみてよ」という感じがあって。そこの主体性というか、コンテクストとは違うのかもしれませんけど、なんかそいつのことを無下にできないみたいなところが入り込んできて。今のところ、AIはそういう存在になれない。多分、AIが死ねないといけないんだと思いますけどね。

自分とのつながりと記憶の介入

藤井 一方で、キャラクターを作ることはできる。人のキャラクターだって、類型化すると多分そんなに数は無いと思うんですよね。例えば300種類いますと。で、AIも300種類のキャラクターの特徴をつけて、名前もつけてってすると、人とAIの区別ってつかなくなるんじゃないですか。

谷口 あとはやっぱり、AIだとこういうキャラクターを持ってる人が好きですか、みたいな向き合い方をするんだけど。自分の人間関係が出来上がってくる時って、なかなかそういうマッチングにならない。高校時代とか、特にね。どうしようもなく一緒にいないといけなくて、その切り離せないからこそ出きてくるダイナミズム、社会関係みたいなところが。

藤井 その、記憶っていうのが自分とのつながりに介入してくるんだなと思っていて。僕が毎月やっている「現実科学レクチャーシリーズ」で毎回ゲストに「あなたにとって現実とは何ですか?」って質問をし続けてるんだけど。俳優の池松壮亮さんがね、最初ちょっとうまく言語化できなかったんだけど、「記憶で」って言い始めたから。「現実は今じゃなくて、記憶として残ったもの。つまり過去で、それがずっと積み重なっていくことが現実の積み重ねであり、あなたの人生であり、それが更新され続けるのが現実なんですか?」って聞いたら「そうだ」って言われて。やっぱり、記憶と結びつけることがすごく面白いなって思っていて。AIがちゃんと覚えていてくれることの嬉しさ。

谷口 うん、うん。そうですね。

藤井 おじいちゃんやおばあちゃんがボケて間違ったことを言うけど、でも昔のことはすごく覚えていて、しかもそれを繰り返し言うじゃないですか。昔のことまで全部間違っちゃうと「あ、おばあちゃん壊れちゃった」って思うかもしれないけど。間違えない過去っていうのが、ファームなところがあって。最近のところは多少間違ってても、人格として維持できてる気がするんですよね。

谷口 だから、アルツハイマーとかで過去を思い出せない、みたいなシーンがあると、介護している側が泣くわけですよね。でも本質的な部分ではなんか覚えてたりして、そこでこう感動が生まれるとか。

藤井 ときどき我に返るみたいな瞬間ありますからね。

谷口 こんなことを言ったら逆に共感力がないと言われるかもしれませんけど、それをメタな視点で見て、そこで感動するのか、悲しむのか、面白いなぁ、みたいな。つまり、どれだけ僕らがその記憶っていうものを本能的にというか、社会的に重視しているのかってことがあからさまになるわけじゃないですか。

藤井 そこで「あ、まだ私とお母さんは同じものを共有してるんだ」というつながりを確認できた喜びなんですよね。

世界はもはや全部言葉でできている

谷口 共感力がないとおっしゃっていた藤井さん的には、その状況を見て「お、記憶がなくなっとるだけや」みたいな感じの共感は分かるんですか。

藤井 僕が言っている共感というのはノンバーバルなところなので。バーバルなところは誰が聞いたってそりゃそうでしょう。だってもう言葉になって、それはブレないんですよ。ノンバーバルなコンテクストをお互いが理解しているみたいな前提で社会が流れていくとつらいんですよね。分からないから。

谷口 マルチモーダルか大規模言語モデルかで言ったら、大規模言語モデル寄りなんですね。

藤井 そうそう。だからAIが出てきて僕が一番救われたのは、「ああ、世界ってもう全部言葉で出来てるじゃん」って。言葉で記述することによって社会ができてるんだっていうのに、すごく安心したんですよね。あの、AIが上手く出来なかった頃に「身体性が〜」とか言ってたでしょ?だから、ロボットには身体がないから知性が生まれないんだ、みたいな。

谷口 言ってた、めっちゃ言ってた。

藤井 だけど、今じゃもう言葉しかないAIが台頭していて。で、今度はAIの進化がちょっと鈍化したらやっぱり身体を与えないとダメだとかまた言い始めて。

谷口 まあ、この振動現象はAIのシーンでは絶対起きるので。僕もそういう意味ではどちらかというと身体性に張ってたというか。そこから言語に到達するチャネルは要るんですよ、ということがあって。

藤井 例えば意識の問題とかもね。子供って生まれた時は意識ないと思うんですよ。だけど発達の途中で自分というものを説明できるようになって初めて、それを意識と呼べると思うんですよね。それって多分、言葉なしにはできないと。

谷口 おっしゃる通りで。だから僕は記号創発ロボティクスで言語まで行く、というのをやっていたんですね。なぜ記号とか言語に行ったかというと、もともと自由意志とか意識とか、僕は本当に思ってるんだろうか、みたいな感じが学部生や修士の時にあって。その悩みにどう話をつけたらいいか分からなくて、言語が立ち現れるところまで手を伸ばすということと。あと、まあ自由意志だって基本的には物理学的なフォーミュレーションで書けないわけじゃないですか。そこを創発という言葉に逃げるみたいなところもあったりですね。

様々な分野にまたがる記号創発システム論

藤井 最近出された『記号創発システム論』という本、本当に面白いなと思って。谷口さんがディレクションして方向をつけているけれども、結局それぞれ別々な人が別々な視点から話していて、一定の方向は向いているけど別にまとまっていないという。そこがすごく良かった。

谷口 ありがとうございます。記号創発システムっていうのは、ここ15年くらい僕の根っこにあるものなんですよね。言語って、やっぱり我々をトップダウンに支配するような構造があるわけですよ。だけど、言語自体は神様が与えたものでも何でもなくて、僕らがなんかもがきながら作ってきている歴史があって。それを我々の世界の中で使ってまた色々計画したりとか、考えたりして、実世界に適応するわけですよね。そういうループが回っている。

それを共有するプロセスの中で、相手の頭の中を覗き込めるわけでもないし、でもなんかうまいことやっているというのが謎すぎて。その構成論的アプローチとして記号創発ロボティクスをやってきたんだけど、あれなんですよね。僕がロボティクス、AIっていうところにいるから、そういう人たちだけの話だと思われてて。

藤井 最初は僕もそう思った。だけど、読んだら違ったから。

谷口 そうです、そうです。それをアピールしたくて。自分一人の中に閉じ込めるんじゃなくて、できるだけ色んな人に入ってもらいながら書きました。

藤井 面白かったです。

谷口 現実ってやっぱり、物理主義的に世界にあるものとして、今それ見てるよね?みたいな感じで行くじゃないですか。だけどやっぱり自分の脳というか、閉じた認知の世界、その中であると。最近、特に大規模言語モデルなどで身体なしの言語の力が明らかになるにつれて、やっぱり言語をみんなで作って共有することでそろってるな、と。自分たちが作り上げた現実を逆にトップダウンに抑え込むことによって、現実をそろえなおしている、みたいなところがるんだろうな。

現実科学という哲学

藤井 やっぱり、言葉なしで人も社会もあり得ないんだと思うんですよ。例えば、他の生物と同じ世界を生きているはずなんだけど。センサーやその入力が違うから違うのは当然なんですけど、言語的な理解をしていることによって、世界の構成が根本的に違っていて。まあ、抽象化しているわけだからね。そこはやっぱり全然違う。

谷口 だから、そういうところに踏み込んでいくのに、2010年代では飛んだ話すぎて全然土俵にも乗せていただけないというか。それが大規模言語モデルがこれだけ圧倒してくれて、一気に10年くらい前に進めてくれたおかげで、そういう議論が射程に入ってきた感じがあって。面白いですよね。

藤井 僕は、現実科学って哲学だと思ってるんですね。生きる哲学だと思っていて。言葉は悪いけど、今までの哲学者って言葉遊びみたいなところがあって。

谷口 そうですね、って言うとあれですけど。

藤井 常に誰かを引用しないと自分の立ち位置ができないから。

谷口 あ、そうそう。

藤井 講義を聞いてもなんか人の名前と、なんか言葉とが、こう変な構造にあってさ。だから今、田口茂さん(北海道大学 教授)のような人と話をすると、「AIを使ってようやく僕のやりたかった定量的な検証ができるようになった」って。それが希望だって言ってて。そういうアプローチなら全然アリだと思うし、本当にいい時代ですよね。

谷口 異端だけど、すごい理解者ですよね。『記号創発システム論』の中でも現象学について書いていただいてるんですけど、そういう意味では現実と現象学っていうのは結構折り重なるところがある感じですよね。

藤井 だから、僕はやっぱりフッサールって偉いなと思うし。

知性を上と下から挟み撃ちにする

谷口 僕の研究の中で、記号接地問題というのがキーだったんですけど、それに引っ張られた理由のひとつにやっぱり哲学や現代思想の話があって。言葉遊びが全然接地しないで揺らぎ続ける。で、これは方法論としては無理筋だろう、というのがあって。複雑系の議論っていうのは、世界の記述を計算機を使って議論するために、道具を増やしたわけじゃないですか。

藤井 そうだね。

谷口 だから、現実に向き合うってなったら、コンピューターの中だけじゃなくて、こう身体を持って、世界のセンサー・モーター情報みたいなものとも絡み合いながら。だから、僕にとってロボティクスというのは記述の道具なんですよね。

藤井 僕らは発達の過程で色んなことを学んだり考えたりすることで非常に高度な知性を身につけているわけですよね。一方、機械的な知性っていうのは、知性が先にあって、それに必要なものってなんだっけ?みたいな。僕らと方向性が違う。だけど、言葉っていうところで人と一緒に暮らせるようになっているわけだから。その界面としての現実を一つの基点として物事を整理することができるんじゃないかと思ってて。

谷口 モラベックのパラドックスで、結局2〜3歳の知能みたいなものの方が作るの難しいと。AIの研究って、なんか頭いいところから始まるんですよね。パズル解きますとか、数学の定理証明しますとか。でも足りないのは下の部分というか、身体的なところだから。

僕は最近、知性が上から下から挟み撃ちにされるってよく言うんだけど、そういう中でやっぱり言語っていうのが結構大きい。人間の本性というか、人間を理解する意味でもですね。でも言語学の人ってひたすらシンタックスやってたりして、今言ってた現実の話ってほぼ無いじゃないですか。2020年代の後半っていうのはかなりこう、地殻変動的に哲学も他の学問も変わっていくのかな、と思ったりしますね。

藤井 だから、今井むつみさん(慶應義塾大学 教授)の話は沁みてくるんですよ。あの人は自分だってあやふやな生き物だっていう前提でいるから、硬さがなくて受け入れやすい。今のLLM(大規模言語モデル)を前提として色んなことを話し始めているから。

谷口 工学とかじゃなくて、サイエンスとか、哲学の方で、ヒューマニティーをトランスフォームしている面がすごく大きい。やっぱり、日本の学問自体もクリエイティブなものに変えていきたいと思いますし。Tomorrow Never Knowsで、京都で、学術とスタートアップも絡めて、新しい学術みたいなものを盛り上げていけたらいいなと。

ビジネスと接続する「学」の強さ

藤井 そうそう、そのTomorrow Never Knowsの趣旨をもうちょっと詳しく教えて欲しい。

谷口 まあ、僕と井口さんと牧野さんそれぞれのTomorrow Never Knows観がまだぐるぐるスパイラルしているようなところがあるんですけども。まあ、京都を中心にしたエコシステムを作りたいという思いがあって。

僕はやっぱり「学」の側にいて、そこからすると「産」といいますか、ファンドというかですね、お金の回り方が不健全というところがあると思うんですよ。もはや国がパトロンになって学術を作っていける時代とはフェーズが切り替わっていると。だから、京大をひとつの象徴にしながら、そこを探索したいというか、作っていきたいという思いがあって。

藤井 新しい学派みたいな感じ?

谷口 そうですね。「新京都学派」とか「第三京都学派」とか、これ妄想でずっと思ってるんですけどね。そういう感覚で僕はいますね。

藤井 例えばフランシスコ・ヴァレラがね、南米から始めて世界に広まったみたいな。いいよね、それがビジネスと接続して事業、投資のお金が入るっていうことは、そこに何らかの社会的な価値が認められているということだから。そういう強さも持った考え方を提示しないといけないということですよね。

谷口 それがチャレンジだと思います。ヴァレラのオートポイエーシスも、あれは20世紀だったし、アカデミアや社会のフェーズ自体が変わっているので。単純にコピペしても機能しないと思うので。それを探索したいなって。ちょっと長大だけど思っています、という感じですね。

藤井 面白いし楽しみだし、僕もちょっとそこに入れたら嬉しい。

(テキスト:ヨシムラマリ)

登壇者

谷口 忠大

京都大学大学院情報学研究科教授。専門は人工知能、記号創発ロボティクス。記号創発システム論を提唱し、その構成論的アプローチである記号創発ロボティクスの研究を推進。身体と社会を含んだ人間と機械の知能のコミュニケーションの本質的理解につなげる研究領域を創成している。1978年6月24日京都生まれ。2006年京都大学工学研究科博士課程修了。博士(工学・京都大学)。本の紹介ゲーム「ビブリオバトル」の発案者としても知られる。立命館大学・客員教授、パナソニックホールディングス株式会社テクニカルアドバイザー。

藤井 直敬

株式会社ハコスコ 取締役 CTO

医学博士/XRコンソーシアム代表理事

ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授

デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授

MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。

主催

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。