デジタルハリウッド大学と現実科学ラボがお届けする「現実科学 レクチャーシリーズ」。

「現実を科学し、ゆたかにする」をテーマに、デジタルハリウッド大学大学院 藤井直敬卓越教授がホストになって各界有識者をお招きし、お話を伺うレクチャー+ディスカッションのトークイベントです。

Twitterのハッシュタグは「#現実とは」です。ぜひ、みなさんにとっての「現実」もシェアしてください。

概要

- 開催日時:2023年8月30日(水)19:30~21:00

- 参加費用:無料

- 参加方法: Peatixページより、参加登録ください。お申込み後、Zoomの視聴用リンクをお送りいたします。

視聴専用のセミナーになりますので、お客様のカメラとマイクはオフのまま、お気軽にご参加いただけます。

ご注意事項

- 当日の内容によって、最大30分延長する可能性がございます。(ご都合の良い時間に入退出いただけます。)

- 内容は予期なく変更となる可能性がございます。

- ウェビナーの内容は録画させていただきます。

プログラム(90分)

- はじめに

- 現実科学とは:藤井直敬

- ゲストトーク:松島倫明氏

- 対談:松島倫明氏× 藤井直敬

- Q&A

共催・協賛

登壇者

松島 倫明

『WIRED』日本版 編集長

内閣府ムーンショットアンバサダー

NHK出版学芸図書編集部編集長を経て2018年より現職。21_21 DESIGN SIGHT企画展「2121年 Futures In-Sight」展示ディレクター。

東京出身、鎌倉在住。家族と半野良ネコ1匹とニワトリ2羽。

藤井 直敬

株式会社ハコスコ 取締役 CTO

医学博士/XRコンソーシアム代表理事

ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授

デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授

MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。

太田良 けいこ

株式会社ハコスコ 取締役 COO

XRコンソーシアムおよびブレインテックコンソーシアム共同創業者。PayPal、eBay、Tesla、Amazonなどの日本事業立ち上げ、楽天でのFintech/EC事業やXR/ブレインテックの業界団体など、人生の大半を先端テクノロジー分野の事業立ち上げに捧げている。

本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。

現実科学とはなにか

藤井 僕はもともと科学者で、最近はXRとかをやっていて、そこからテクノロジーを使って出てきたいろいろな悩みが、現実っていうものをちゃんと考える必要性を突きつけてきたんですね。

もともと僕が生きてきた世界は、科学的な世界観。1対1で全ての人に共通な世界があると考えられているわけです。一方で、神話的な世界観がある。自分たちの無意識が作り出す有象無象が現実の中に混ざり込んで存在している。

この科学的な世界観と神話的な世界観って相容れないんですね。ところが、人工的な現実というものができてきて、区別ができなくなってきた。無意識と意識と、天然自然の現実と人工的な現実、その4つが世界を構成しているということを理解した上で、きちんと定義しないと、いろいろなところでひずみが生まれてくる。

科学的な世界観は“ざる”みたいなもの

藤井 科学的な世界観だけで暮らしていると、足りないんじゃないかと僕は思っていて。科学はざるみたいなもので、穴だらけで、ここからいろんなものが抜け落ちているんです。

このすくえないものを、どうやってすくっていくのか。

科学ってリジッドで再現性を持っているんだけど、テクノロジーはもしかしたら、そのスキマを埋めてくれて、人をより豊かに幸せにしてくれるものなんじゃないかって希望を持っていて。

科学とテクノロジーをセットで考える未来

藤井 いまは、現実ってなんだかよくわからない。全員が違う答えを持っている。それでいいんだ、です。だけど、それはもう全部テクノロジーとセットで考えて、社会と世界をより豊かにするってことを僕らは目指さないといけない。

今日、松島さんをお呼びしたいのは、未来のことばかり考えているからですね。なので、そういう話をこれからできるといいなと思っています。

“テック”が僕らをどう変えていくのかをつかまえる

松島 あらためて、『WIRED』日本版の編集長をしております、松島と申します。『WIRED』は、1993年にアメリカの西海岸で創刊されたメディアで、今年で30周年になります。テックカルチャーメディアといった言い方もするんですが、テックがどうだというよりも、それが僕らの社会とか生き方とか価値観とか、そういうものをどう変えていくのかをつかまえるメディアです。

僕の原体験は、1980年代後半から90年代にかけて起こったレイヴ・カルチャーで。野外の廃墟みたいなところに集まって、音楽を聴いて、朝まで踊り続けて、まわりと自分の肉体とが変化していく。ある種の変性意識みたいなものが、自分のイニシエーションとしてあります。

我々はバックミラーを通して“現在”を見ている

松島 テクノロジーがどうやって僕らの社会や文化を変えていくのかってことを考える中で、「Futures(フューチャーズ)」や「Realities(リアリティーズ)」をキーワードにして取り組んでいます。ポイントは、どっちも複数形であるってことなんです。

例えば、時間軸で見たときに、現実ってどういうふうに位置づけられるのか。

マーシャル・マクルーハンが、「我々はバックミラーを通して現在を見て、未来に向かって後ろ向きに進んでいる」ということを言っています。これがどういうことかというと、湖に浮かぶボートを漕いでいると思ってもらえればいいんですけれど、オールを持ってボートを漕ぐとき、ボートのへさきはどんどん前に進んでいるけれど、自分は後ろ向きに風景を見てるんですよ。

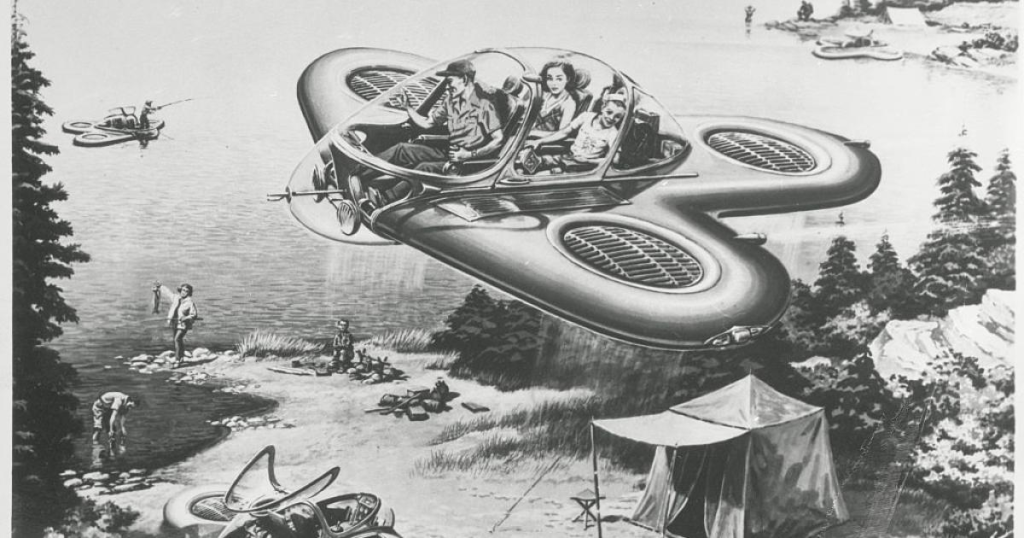

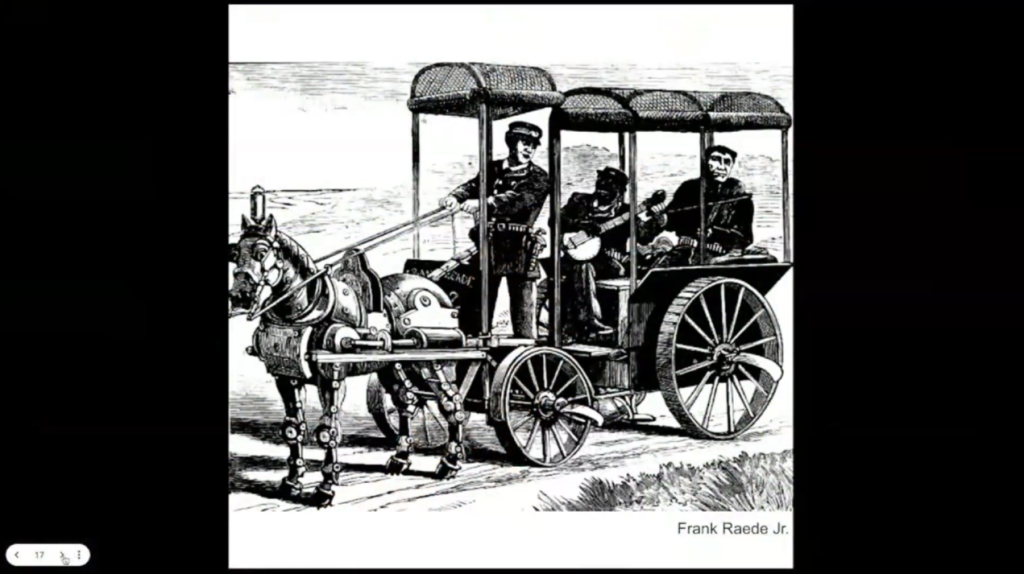

例えばこの絵が象徴的なのですが、産業革命がやってきて、鉄が使える、エンジンができるってなって、何を作ればいいのか?というときに、いまの僕らはその答えが「車」だってわかっているけど、そうではなくて馬車をひく鉄の馬を作ろうとするようなものです。それが、新しいテクノロジーを手にして僕らが発想しがちなことなんです。

“22世紀の未来”をいま想像できるか?

松島 どうやったら「鉄の馬」という発想から逃れられるか。そのためには、一回、未来を見てから、もう一回、過去として現在を見るということが有効かもしれません。

20世紀においては、曲がりなりにも、人が未来というものを想像できていた。空飛ぶ車とか、宇宙に移住しているとか。いま胸に手を当てて、22世紀の未来ってどうなっているかと考えてみると、思い浮かばない。もしくは、20世紀の未来の焼き直しでしかないか、です。

これは一見ネガティブなんだけど、一方で、20世紀ってやっぱり単数系の“フューチャー”だったんですよね。ひとつの未来に、全員で向かっていく。たまにその未来感の相違で戦争するとか、そういうことがあった。

いまはどちらかというと、複数の未来を誰もが自由に想像できるようになっている。それをポジティブにとらえていくのも、重要なんじゃないか。22世紀の未来を複数形の“フューチャーズ”にして、そこにどう向かっていくかをみんなで問うていくことに、意味があるんじゃないかと思います。

パンデミック前にインターネットはなかった?!

松島 未来から現在を振り返ってみることの重要さの例として、22世紀の歴史の教科書には、「プレパンデミックの時代には、インターネットはほとんど使われていなかった」って書いてあるだろう、と言ったことがあります。

僕らは30年近くインターネットを使っていると思っているけど、でも2020年より前ってみんな満員電車に乗っていたりとか、大切な意思決定を物理的に集まれる人だけでやっていたりとか。それって、インターネットがなかったからですよね?って未来の人からは見られると思う。

これはどういうことかというと、未来というものは、過去すら書き換えることがある。これが現実のひとつのおもしろさかなと思う。しかもそれが一回じゃなくて、常に、何度も何度も起こっていて、過去も現在も未来もすごく影響し合う。

“コピー”は“本物”にはなれないのか?

松島 これが時間軸から考えたこと。もうひとつ、哲学から考えることが結構あります。

僕がよく引き合いにするは、ヴァルター・ベンヤミンが書いた『複製技術時代の芸術』という、100年くらい前の本です。昔は音楽も映像でも写真でも、舞台上で演奏されたり演じられたりした。まさにリアル&リアルで、リアルタイムで見ていたわけです。

それが複製されて、レコードと蓄音機で演奏されると、誰もが「これは音楽じゃない」「コピーだしウソもんだ」という言い方をする。でもそこから100年経って、僕らはストリーミングで音楽を聴きながら、「これはウソの音楽だ、本物じゃない」とは誰も考えない。

いま僕らはメタバースの中に入って、「バーチャル渋谷だっていってもウソもんだしコピーだし」と思っている。けれど、僕らの次の世代とか、次の次の世代は、その中で育って、一生忘れられない出会いがあったり、涙を流したり、感動したり、その中で青春を過ごして恋愛をしたりして、まさに人生の一部になっていくわけなんですよね。

いま私たちが生きている世界もバーチャルなのかもしれない

松島 映画の『マトリックス』みたいに、私たちがいま生きている世界自体もバーチャルなんじゃないのか、という考え方もあります。有名なのは、イギリスのニック・ボストロムという哲学者が「シミュレーション仮説」という言葉で発表して、ものすごい反響があったんですね。

正しいか、間違っているかというよりも、哲学における大きな思考実験だと思うんですけれど。「幻想を見ているんじゃないってことを、俺はどうやって証明すればいいんだろう」というのは、哲学の源流でもあるし、中国でも荘子が「蝶になった夢からさめたときに、自分は人間なのか蝶なのか、どうやったらわかるんだっけ」ということを言っていて。

シミュレーション仮説はそれの最新版だし、技術がどんどん更新していけば、多分、人間はこの仮説をどんどん、どんどん磨いていく。だから、付き合っていく考え方かなという風に思っています。

『マトリックス』を一回、否定しないといけない

太田良 ちょうど1週間前に『マトリックス』の1作目をみまして。1999年の映画なので、20年以上前ですけど、私にとってあの世界観はぜんぜん古くなっていなくて。私の場合は、自分の脳で作り出すありさまみたいなところを、現実と言っていいかなという定義でいるので、そうそう、と聞いておりました。

松島 まだそのマトリックスで設定された問題系の中に僕らぜんぜんいるなっていう。

藤井 さっきの鉄の馬と同じことなんですよね、きっと。それを超えるためには、たぶんマトリックスを一回否定しないといけない。馬を否定するから、自動車になった、みたいな。

松島 インターネットの話と一緒で、なんか人間って最初の30年くらい、メタバースの使い方ぜんぜんわかってなかったよね、みたいな。そういうこともあり得ますよね。

藤井 「20世紀の最初の頃にいた人たち、スマホを持っているだけでインターネットを使っているつもりでいたじゃん、恥ずかしい」っていう。いまメタバースが、それのもっとひどい状態ですよね、きっと。

“差分”が未来を作る

藤井 いきなりバーンって遠くに行っちゃうときがありますよね、違う次元に。未来を見るっていうのは、連続的に作っていくものではないんだろうなと思います。

松島 未来っていうものはなんだって考えたときに、未来は「差分」なんだと。だからもし、100年経っても現状が変わってなければ、未来は何も起こっていない。たとえ数ヶ月でも、ガッと差分が生まれたらこれが未来、みたいなことを言っていて。

要するに時間じゃない。だから、パンデミックはものすごい差分だった。その差分って、フォアキャスト(※未来志向、予測)では分からないんですよ。差分がいつ起こるかなんて分からないから。

SF的な思考で、100年後から差分を逆算してみる

松島 そういう意味では、100年後から考えてみると、さっきのインターネットの例のように、2020年ってところに差分があるんじゃないかってことが見えてくる。

『WIRED』で「Sci-Fi プロトタイピング研究所」というのをやっているんですけれども、SFの想像力で、2050年とか、2100年とか、ちょっと先の未来を考えて、その世界にたどり着くには、いつどこで何が起こってなきゃいけないのかっていうのを考えるんですね。

藤井 僕もSF好きで、ちょっと前まではSFプロトタイピングは有効だろうなって思っていたんですけどね。いまの世の中のスピードが早すぎて、人の想像力よりも現実の方が早くてびっくりすることが多いっていうのが、この数年の実感で。フィクションって、なんかもはや現実に負けている。そういう感覚ないですか。

松島 なんでしょう、いまね、AIのコンテンツも多いんですけど、結局AIがすごいベストパートナーになっている未来も、敵対する未来も、人間がぜんぶ駆逐される未来も、すべて描かれているわけです。ここからどう進化しようにも、既視感のある未来しか見えていない。そういう意味でのSFの難しさってあると思うんですよ。

ディストピアがあるから、違う選択肢を得ることができる

松島 SFって、圧倒的にディストピアが多いんです。幸せだと「よかったよかった」で終わっちゃうというのもあるけれど。ディストピアって、何かのリハーサルなんですよね。こういうことが起こる可能性があるから、人工知能を作るときでもこういう作り方をしようぜっていう。人類はそうやって、一回想像力でワーッてやるからこそ、違う選択肢を得ることができるんじゃないかと思っていて。

柞刈湯葉(いすかりゆば)さんという若いSF作家の方がおられるんですけれど。「科学者やエンジニアが車を発明して、車を作り出すときに、交通渋滞ってものを考え出すのがSF作家です」ということを言っていたんですね。ロケットを飛ばしたときに、何が起こるかを人間レベルとか社会レベルで考えて物語を走らせて、それを世の中に提示するのがSF作家だと。

神のようなテクノロジーを手にしているのに…

藤井 僕は『攻殻機動隊』が大好きなんですけど、不満なのは、あれだけ身体とか義体で塗り替えてくれたのに、社会が何も変わっていない。

松島 E. O. ウィルソンという生物学者が言っていたんですけれど、「人類にとって最大の問題は、旧石器時代の感情と、中世の古臭い社会制度と、神のようなテクノロジーを一度に手にしてしまっていることだ」と。

神のようなテクノロジーを手にしても、民衆とか価値観とか、既成概念とか、そういうものがぎっしりとその場にあって、なんだかぜんぜん変わらない。そういうものが変わらない限り、未来は本当にはやってこないんだけれども、そこに視点を向けるのがSFとか、人を描くっていうことですよね。

2050年以降の未来を形作るもの

松島 20世紀の未来の想像力というものが、SF小説として描かれていて、それが正しかったかどうかは分からないです。でもSF少年だったジェフ・ベゾスやイーロン・マスクがロケットを宇宙に飛ばしたりして、その未来の想像力が、いまの21世紀の、少なくとも前半を形作っている。そう考えると、いま20歳くらいの人たちって、何に影響されて2050年以降を作るんですかね。

藤井 影響されるようなモノとかコトとかって、もう生まれているのかな。

松島 変わっているものはあって、『マトリックス』の世界はまだやってきていないけど、電話はめちゃくちゃ変わっている。『マトリックス』ではまだ線でつながっていますから。

藤井 そう考えると、いま比較的テクノロジーが提供してくれて、社会を変えたのは、やっぱりコミュニケーションの方法だったのかもしれない。これからテクノロジーが提供するのは、環境そのものかもしれないですね。テクノロジーが作る新しい現実環境の中で僕らは生きていくわけですよね。いまの若い人たちはもうそれが当たり前で。まさにメタバースって僕が小さい頃は完全にSFでしたけど、彼らにとってはいまここにありますからね。

デジタルの世界の良さはコストが安いこと

藤井 やっぱりデジタルの世界の良さっていうのは、安いことだと思うんです。基本的に電気さえあれば、その世界を維持できる。物理世界にずっと住んでいると、リソースの奪い合いでしかない。それをずっとやってきたのが、地球上の全ての生き物だし、僕らですよね。

その点で僕らが幸せかもしれないのは、無尽蔵のエネルギーが、自分たちの知覚に影響をおよぼして、しかも自分たちの幸せに直結するような何かを提供してくれる可能性がようやく出てきたこと。

松島 藤井先生のその「資源を豊富にする」っていうのはいつも心に残っていて。一方で、これからは計算量の奪い合いなんだってことも言いますよね。だから僕らは、再生可能エネルギーみたいなものをとにかく頑張ろうと。次の20年くらいで、必死になってやらないといけない。それと、いま自然のデジタルツインを作ろうとして、ものすごく計算量が必要なんですけどっていうのが、同時に起こっているのが歴史の面白いところだと思います。

デジタル空間に“重み”は必要なのか

藤井 「デジタル空間に重みがないのが嫌だ」って言われたりするんだけれども、別にそれは新しい自然として受け入れたらいいじゃないと思うし。

太田良 鉄の馬の、フィジカルな世界を真似ているっていうところと同じですね。もっと乱暴に、もう現実を真似する必要はないじゃんねって言ったときに、どこまでそれをやれるのかっていうのは、すごい楽しみだなと思っています。

松島 現実をただ生き写したデジタルツインを作ってその中で何かやるっていうよりも、物理的なものに情報レイヤーを重ねるという方向に使われていくのかな。

藤井 Appleが「Vision Pro」でやろうとしている空間コンピューティングってまさにそうだなと思っていて。それはそうなってほしいですね。

松島さんにとっての「#現実とは」

藤井 最後に、松島さんにとって「現実」とは何か、一言でお願いします。

松島 はい。「現実とは、自分がリスペクトしているもののすべて」だと思います。結局、見えているものと、見えていないものあるじゃないですか。じゃあ、なんで見えているものがあなたにとって見えているのかっていうと、それは、自分がそこに対して何かしらのリスペクトがあるから。そこにある何かを受け入れようとしているから。なので、自分がリスペクトしていないものは見えない、見えていないと思うんです。

藤井 たしかにね。わかりました。「現実科学レクチャーシリーズ」第38回は松島さんにご登壇いただきました。今日は本当にありがとうございました。

(テキスト:ヨシムラマリ)