デジタルハリウッド大学と現実科学ラボがお届けする「現実科学 レクチャーシリーズ」。

「現実を科学し、ゆたかにする」をテーマに、デジタルハリウッド大学大学院 藤井直敬卓越教授がホストになって各界有識者をお招きし、お話を伺うレクチャー+ディスカッションのトークイベントです。

Twitterのハッシュタグは「#現実とは」です。ぜひ、みなさんにとっての「現実」もシェアしてください。

概要

- 開催日時:2023年4月24日(月)19:30~21:00

- 参加費用:無料

- 参加方法: Peatixページより、参加登録ください。お申込み後、Zoomの視聴用リンクをお送りいたします。

視聴専用のセミナーになりますので、お客様のカメラとマイクはオフのまま、お気軽にご参加いただけます。

ご注意事項

- 当日の内容によって、最大30分延長する可能性がございます。(ご都合の良い時間に入退出いただけます。)

- 内容は予期なく変更となる可能性がございます。

- ウェビナーの内容は録画させていただきます。

プログラム(90分)

- はじめに

- 現実科学とは:藤井直敬

- ゲストトーク:塚田有那氏

- 対談:塚田有那氏× 藤井直敬

- Q&A

登壇者

塚田有那

一般社団法人Whole Universe代表理事。編集者、キュレーター。世界のアートサイエンスを伝えるメディア「Bound Baw」編集長。2010年、サイエンスと異分野をつなぐプロジェクト「SYNAPSE」を若手研究者と共に始動。2016~2021年、JST/RISTEX「人と情報のエコシステム(HITE)」のメディア戦略を担当。2021年、展覧会「END展 死×テクノロジー×未来=?」(ANB Tokyo)、翌年「END展 あなたの人生の物語」(東急ラヴィエールと共催)を主催する。2021年より、岩手県遠野市の民俗文化をめぐるカルチャーツアー「遠野巡灯籠木(トオノメグリトロゲ)」を主催。近著に『RE-END 死から問うテクノロジーと社会』(高橋ミレイと共同編著、2021年人工知能学会AI ELSI賞を受賞)、『ART SCIENCE is. アートサイエンスが導く世界の変容』(共にビー・エヌ・エヌ)、共著に『情報環世界 – 身体とAIの間であそぶガイドブック』(NTT出版)、編集書籍に長谷川愛『20XX年の革命家になるには-スペキュラティヴ・デザインの授業』(ビー・エヌ・エヌ)がある。

藤井 直敬

医学博士/ハコスコ 代表取締役 CSO(最高科学責任者)

XRコンソーシアム代表理事、ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授、デジタルハリウッド大学学長補佐兼大学院卓越教授

1998年よりMIT研究員。2004年より理化学研究所脳科学総合研究センター副チームリーダー。2008年より同センターチームリーダー。2014年株式会社ハコスコ創業。

主要研究テーマは、現実科学、適応知性および社会的脳機能解明。

共催

現代社会の「死」を通して考える、現実のあり方

第34回 現実科学レクチャーシリーズにお越しいただいたのは、編集者・キュレーターとして活躍する塚田有那さんです。塚田さんは、テクノロジーとアートをかけ合わせて新たな価値を生み出す「アートサイエンス」の領域で活動しています。これまでにアートサイエンスをテーマとしたWebメディア『Bound Baw』の運営や、メディアアーティストとコラボレーションし、作品の新たな展示方法を模索したイベントの企画運営、テクノロジーの観点から「死」を考察した書籍『RE-END 死から問うテクノロジーと社会』の出版など、多様な活動を展開してきました。

今回のレクチャーは、まず、多岐に渡る仕事を手がける塚田さんの最近の活動内容と思考過程を振り返る講義パートからスタートしました。

塚田さんは、レクチャー前に考えた現実の定義について下記スライドのように語ります。

これまで自分がどのようなものの見方をして、何を考えてきたのかという過去の思考やイメージが蓄積し、集合体となることで現実が形作られるのではないか。塚田さんは自身の考える現実の定義について、そのように解説しました。

そして、そのような定義が実際の社会に当てはまることを示す分かりやすい事例として、昨今話題となっている陰謀論やフェイクニュースに言及。陰謀論として語られている内容は、一部の人たちには現実の物事だと信じられていることから、現実とは要するに「何を信じているのか」ということではないかと、考えを述べました。

塚田さんはさらに「先行きの見えない社会の中で、正しい現実を主張することは意味をなさなくなってきている。正しい現実を主張しても、永遠に対立が生まれるだけだ。その人が『これが私にとっての現実だ』と考える背景まで含めて、いろいろなことを考えなくてはいけない」と話し、話題は最近大きな注目を集めているAIへと移りました。

AI時代だからこそ、答えの出ない「死とは何か」と向き合う

塚田さんは、AIの登場によって、今は多くのことを考えさせられる時代だと感じているといいます。「AIが何らかの答えを導き出してくれる」という意識が浸透している現代にこそ、「不可解で、複雑で、あいまいなものと向き合う力」が必要とされるのではないか。そうした思いから、今後の活動を通じて「絶対に答えが出ないことに思いを馳せる機会をつくりたい」と考えていると語ります。

そこで塚田さんは、これからAI時代における社会や人間の心理を考察していく研究プロジェクト「HITE(人と情報のエコシステム)」において、人々の想像力を誘発するテーマに「死」を掲げることを提案。生きているものは、いつか必ず死を迎えます。だからこそ、「死」というテーマは、老若男女問わず、全人類が自分事として考えられるテーマです。多くの人に自分事化して考えてもらえる活動に取り組みたいと考えていた塚田さんは、「死とは何か」という問いについて、AI時代の視点から考えていくことにしたのです。

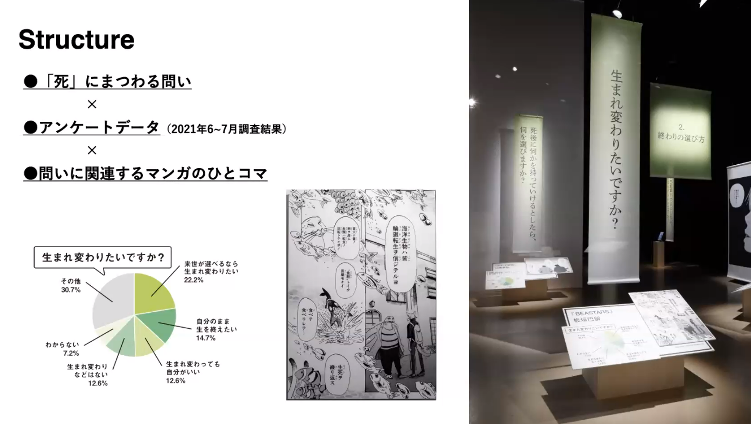

そして、塚田さんは「死は社会の中で忌避されがちだが、一人ひとりが考えられる機会をつくりたい」と、死にまつわる問いとアンケート調査のデータ、問いに関連する漫画の一コマという構成で展示物を置いた展覧会『END展』を2022年に開催しました。すると、テーマが多くの人に刺さったことで、SNSで大きな反響が。当初は想定していなかった10~20代の若者も来場し、最終日には会場内に人が溢れるほど大盛況になったといいます。

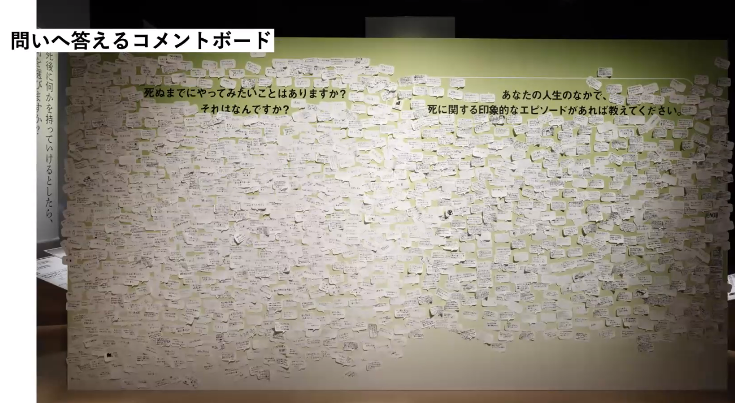

展示室の出口付近には、来場者が「死ぬまでにやってみたいことはありますか?」「あなたの人生のなかで、死に関する印象的なエピソードがあれば教えてください」という2つの問いに答えるコメントボードも設置。このボードは人気を集め、最終日にはもともと黄緑色だったボードの色が見えなくなるほど、来場者からのコメントで埋め尽くされました。その光景を見て、塚田さんは「死について、パブリックな場で考えを吐き出したいというニーズがあることが分かった」と話します。

実際に本展覧会へ訪れた藤井教授は、「死について、他の人たちがどう考えているのかを共有する機会がない。だからこそ、ボリュームのある展示内容をすべて見終えた後に、コメントボードで他の人がコメントした内容を見ることが1つのトリガーとなって、自分の中で考えがぐるぐると回り始める感覚があった」と、『END展』の感想を語りました。

400年前から続く「獅子踊」で感じた死と生、宇宙的な情熱

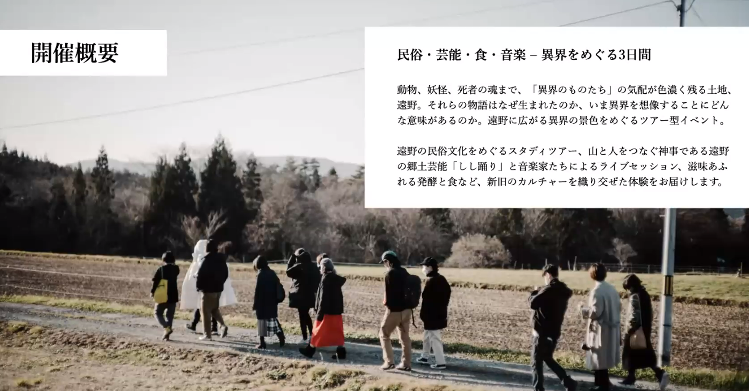

続いて、塚田さんは妖怪の伝承で有名な岩手県遠野市で行っている取り組みを紹介しました。遠野市では、「太古から続く『異界』と出会う」をテーマに、遠野市の民族文化や神話的な世界観を体験してもらうスタディツアーを企画運営しているといいます。

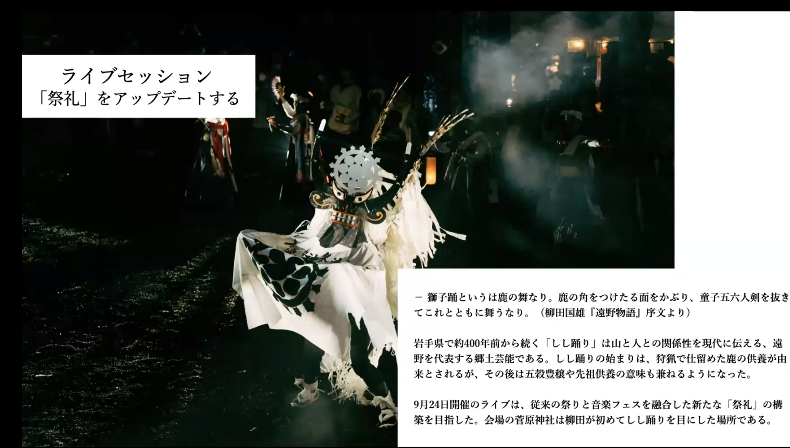

その中では、岩手県で約400年続く「しし踊り」という郷土芸能を、音楽フェスと融合させた新しい「祭礼」という形で体験する機会も。しし踊りとは、山と人との関係を今に伝える郷土芸能で、元々は狩猟で仕留めた鹿の供養を起源としていたそうです。現在では、五穀豊穣や先祖供養の意味も兼ねているといいます。

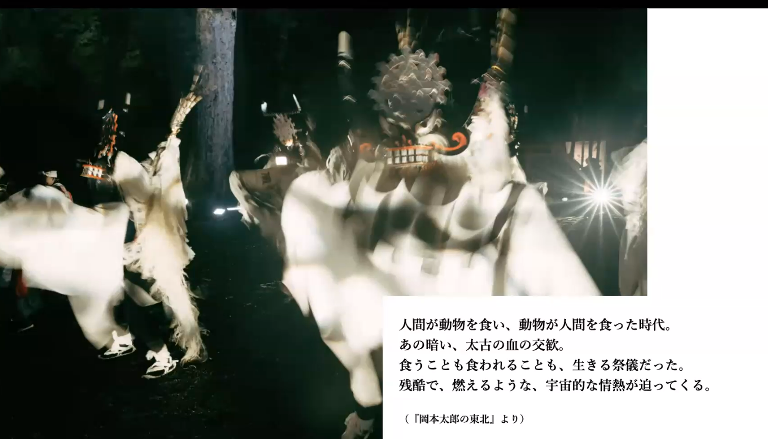

このしし踊りを実際に体感したとき、塚田さんは岡本太郎の言葉を思い出したと話します。岡本太郎も昔、東北のお祭りを見て「人間が動物を食い、動物が人間を食った時代。あのくらい、太古の血の交歓。食うことも食われることも、生きる祭儀だった。残酷で、燃えるような、宇宙的な情熱が迫ってくる」という言葉を残しました。

塚田さんは、岡本太郎がそのように表現した感覚を、自分自身も現実のものとして感じたといいます。「単なるスピリチュアルな体験だった、と言ってしまえば簡単だけれど、そういうことでは収まらないような気がしている。不思議な時空間を生み出す祭礼を、現代にしっかりと引き継ぐことで、動物と人間、自然との関係性を改めて考え、私たちがどう生き、どう死ぬのかを考えることにつながるのではないかと思った」と、遠野市で考えたことを語り、講義を終えました。

死と生、自然。人間の手中には収まりきらないもの

ここからは藤井教授との対談に移りました。

藤井教授はまず、塚田さんが遠野市で行った企画について「僕らはモノの持つ価値や意味を、言葉でシンプルにして抽象化し、理解したような気になるが、遠野の土地が持つ力は言葉にしきれないものがあるのだろうか?」と尋ねました。

塚田さんはその質問に対して、「遠野市の妖怪伝承は、柳田國男の『遠野物語』によって残されたからこそ、かつて東北地方で多くの人が亡くなった飢饉や災害の記憶が再検証されやすい形で現代につながっている。そうした地域の辛い記憶をただ記録するのではなく、カッパが出たなどという形で物語化し、人々の間で語り継がれるナラティブへと昇華させることよって、神話的世界観の現実化がうまく構造として機能したのだろう」と、遠野市の妖怪伝承がもたらしてきた役割や力について考えを述べました。

その話を受け、藤井教授は人間の力を越えた自然の存在について言及。「東京の自然は大抵のものが自分の中に収まって、コントロール下にあった。しかし、熱海に住んでみると雑草はいくら除草剤をまいても生えてくるし、自然は自分の中に収まらないものだとよく分かる。遠野は人口が少ないからこそ、そういった自然を押さえつける力は小さいのだろう」と語りました。

塚田さんは、藤井教授の「自然が自分たちの中に収まらない」という話に同意し、「遠野の景色を見ていると、このままここで朽ちて、山に溶けていきたいと感じる時もある。自分の身体が還っていく場所が用意されているという感じを受ける」と、遠野の土地で感じたことを共有。そして、しし踊りは死者供養の役割も果たしていることに触れ、「そうした死者供養をする習慣のある土地に行くと、自分もここできちんと供養されたいと感じる。都会ではそういった機能も“収めて”しまう。でも、収まりきらないものを、収まりきらない形で、祭礼によって昇華していくということもあるのではないか」と話しました。

「死」が情報化され、隠蔽された現代社会

塚田さんの話を受け、藤井教授は「都会にいると、死が隠蔽されている。それでは死生観はつくれないと思う」と考えを述べました。

塚田さんもその意見に同意し、昨今は死にまつわる物事が情報化されてしまい、多くの人が実感を持てないままになっているのではないかと言います。そして、その情報が自分の感じている現実感と大きな乖離がある人が多いのではないかと、考えを述べました。

塚田さんがそのように考えたきっかけは、『END展』に若者が多く来場した理由を考察したことでした。塚田さんは「もしコロナ禍が来ず、東京オリンピックが開催されていたら、『END展』にはここまでお客さんが来場しなかったように思う」と語り、コロナ禍によって内省する時間が増えたこと、日々死者数を数値情報として目にしていたことが、多くの人に死の輪郭を身近に感じさせたのではないかと指摘します。そして、コロナ禍で死の輪郭を感じはするものの、死そのものは見えてこないことへの強烈な違和感を多くの人が持った。そのことが、若者をはじめ多くの人が『END展』に足を運ぶことにつながったのではないかと考えを語りました。

藤井教授は塚田さんの話から、熊野神社で神輿を担ぐ人が「ある瞬間になると、神様が乗ったことが分かる」と語った話を思い出し、「スピリチュアルのような、うまく説明できない何かがあって良いのだと思う」と話しました。

「死」を現代社会の狭さから解き放つ

その後、最近塚田さんがハマっているという小説『鹿の王』の内容にも触れながら、藤井教授は「塚田さんは、死にたくない人か、死を受け入れられる人か」と問いかけました。

塚田さんはその問いに対して、「不老長寿を願う気持ちは全くない。良きときに、自然に還りたいという感覚。現代社会の中で、どうしたら自然に還っていけるかということに興味がある」と答えました。

現代社会においては死後、自然に還るのは難しいことです。例えば、日本で行われている火葬は、遺骨を土に埋めたとしても、自然に還るまでに膨大な時間がかかります。しかし、最近アメリカの一部の州で合法化された「堆肥葬」では、バイオテクノロジーによって亡くなった人の体を有機分解し、自然に還すことができるのだそうです。塚田さんは「自分もたい肥葬を使うなどして、自然に還りたい。長く生きていくことには、そこまで興味がない」と語ります。

藤井教授はその話を受け、「しかし、死にたくない人も一定数いる。そういった人たちは意識をどこかにアップロードしてまで生きたいと考えることもあるようだが、それをやってしまうと、今度は永遠に死ねなくなってしまうのではないか。そこまでして生きたいかは疑問だ」と話しました。

塚田さんは藤井教授の話を受け、「VRに死者を登場させるのは、現在の技術でもできる。平野敬一郎さんの小説『本心』でも、死者をAR/VRで再生させた青年の物語が描かれている。その話を読んで、いくら最新技術で死者を再現したとしも、時間が経つにつれ、死者を想う側のリアリティはどうしても右肩下がりになっていくと思った。生きている側は老いも含めて変化しているが、VRで蘇った相手は変化しない。そのことに違和感を感じる分岐点が、時間軸上のどこかに訪れるはずだ」と、技術発展の著しい現代における新しい弔い方が生まれる一方で、仏教の四十九日や十三回忌の法要など、死者と対峙する時間に一定の期間を設けてきた宗教の弔いのシステムの巧妙さについても考えを述べました。

対談の最後は、塚田さんの今後の活動内容について話が及びました。塚田さんは岩手県遠野市でのプロジェクトを継続して行いながら、今後も『END展』のような企画をさらに公共的な空間で実施したい気持ちがあるといいます。ただ、死をテーマにした活動については「死の問題を、一家族だけ、人間同士だけで抱えるしんどさも感じている」と話しました。

塚田さんはこれまでの活動の中で、現在は介護や死の問題が、ワンオペ育児の問題と同様に1つの家族の問題になってしまっている現状を指摘。高齢化社会の中では死の問題がより現実として増えてくることから、一人ひとりが早くから死について考える機会を持つことが重要だと考えていると話します。そして、死は人間にとっての自然と同じく「収まりきらないもの」であるため、「死をどうやったら現代社会の狭さから解放できるかが、次のテーマだと思っている」と今後の活動テーマを語りました。

藤井教授はその話を受け、死を個の問題として片づけるのではなく、新しい形にすることができるとその意味も変わり、豊かに生きられるのではないかと提言。そして、藤井教授の友人が亡くなった際のエピソードを披露しました。その方は海外で大腸がんによって亡くなってしまったのですが、実の母親がビザ切れで現地に行くことができなかったため、亡くなるまでの過程をFacebookで中継していたのだそうです。藤井教授は「『死』という、これまで閉じていたものが開いた感覚があった。物理的に距離があったとしても、曖昧な別れで終わるのではなく、空間の制限から自由になることで、新しい別れの形がつくれる。そこはテクノロジーによってもたらされた福音だと思った」と語りました。

塚田さんもその話を受け、タイで亡くなった知人の葬儀がバーチャル中継で行われた事例に言及。そのときに、知人だからこそ一抹の寂しさを感じたことに触れ、「これからは世界的なアーティストなどが亡くなった際は、バーチャル追悼プラットフォームも出てくるだろう。しかし、身近な人の死については、よりリアルな場を求める形で二分化されていくのではないか」と、未来の追悼の形を考察し、本日のレクチャーを終えました。

塚田さんにとっての「現実」とは?

最後に、塚田さんにとっての現実の定義をお伺いしました。

塚田さんは現実について、

「今の固定観念や常識に収まらずに、漏れ出してしまうもの」

と再定義しました。藤井教授との対談の中で「収まらない」、「漏れ出てしまう」というキーワードに気づきがあり、レクチャーの冒頭に示した定義から変化が生じたという塚田さん。藤井教授は塚田さんの定義を聞き、「会話を通じて、最初に定義されたものから変わっていく。レクチャーの中でそういった変化を生み出せたことが嬉しい」とまとめ、本日のレクチャーを盛会のうちに終えました。