現実科学ラボでは、各分野で活躍している専門家とともに「現実とは?」について考えていくレクチャーシリーズを2020年6月より毎月開催しています。

記念すべき第一回は、2020年6月22日、自在化技術研究や人間拡張工学の第一人者である、東京大学の稲見昌彦 教授をお招きしました。本記事では、当日の簡単なレポートをお届けします。

Vol.2(GOROman氏)、Vol.3(川田十夢氏)の受付も既に開始されています。

現実科学とは

現実科学は、株式会社ハコスコ 代表取締役の藤井直敬が主宰するプロジェクト。我々の疑うことなき「日常」をテクノロジーが拡張し続ける現代において、「現実とは何か?」と問いかけ、それを元に再現可能な現実を構築し、現実との差分を埋めていく作業を繰り返すことでヒトが操作することのできる「新しい豊かな現実」を作ることを目指す学問です。

現実科学ラボでは、皆さんにとっての「現実とは何か?」に対する応答を、Twitterハッシュタグ #現実とは にて募集しています。素朴な呟きで構いません。一人一人が自分にとっての現実を考え、その集積から議論を深めていく現実科学のプロジェクトに、ぜひご参加ください。

人とロボットの協調

[出典] [efn_note]Azumi Maekawa, Shunichi Kasahara, Hiroto Saito, Daisuke Uriu, Gowrishankar Ganesh, and Masahiko Inami. 2020. The Tight Game: Implicit Force Intervention in Interpersonal Physical Interactions on Playing Tug of War. ACM SIGGRAPH 2020 Emerging Technologies.

[/efn_note]

稲見さんは、東京大学で身体情報学を専門に研究を行っています。この写真はSIGGRAPH2020 Emerging Technologies で発表される「綱引き」システム。二人の人が綱引きをしていると、機械が引っ張る動作をアシストします。この時、単純に引く力を増幅させるのではなく、人が綱を引っ張ったタイミングを見計って上手くアシストすることで、ユーザはあたかも自分の力で引っ張っているかのように感じられます。

このように、人と機械が一体となるシステムを、稲見さんは人機一体と呼んでいます。稲見さんが教鞭を取っている東京大学 工学部 計数工学科は、巷では「攻殻機動隊の学科」などと呼ばれており、光学迷彩や電脳技術、いわゆる「サイボーグ」に関わる技術が研究されています。

サイバネティクスの語源をめぐって

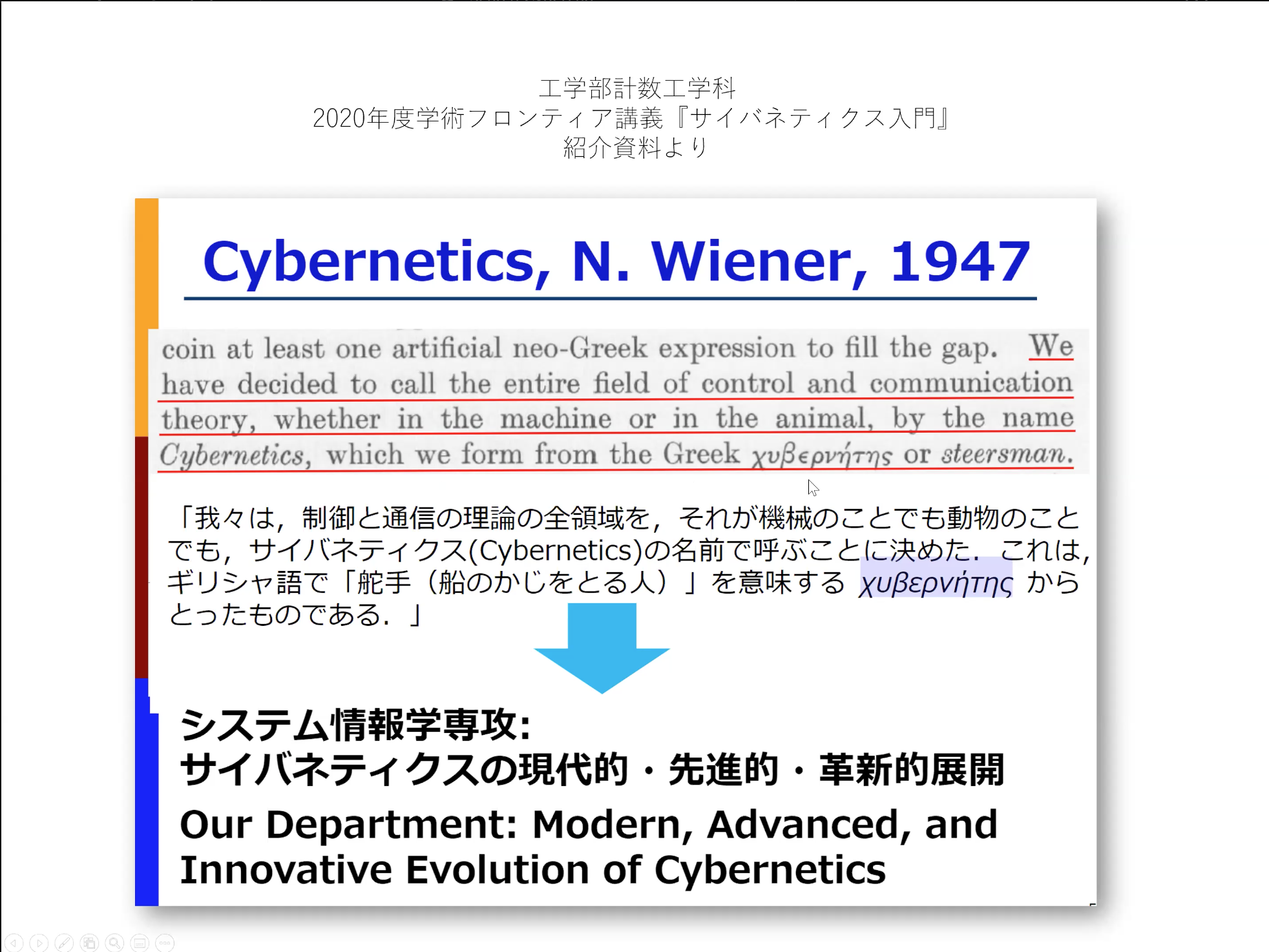

稲見さんの講演のテーマの一つは、「サイバネティクス」の語源についてでした。

「サイボーグ」という語は、サイバネティック・オーガニズムの略で、1960年に出版された「サイボーグと宇宙」[1] という論文のタイトルが語源となっているそうです。では、サイバネティクスの語源は何かというと、マサチューセッツ工科大学の先生だったノーバート・ウィーナー[efn_note]ちなみにウィーナーは類稀なる天才で、9歳でハイスクールに特別入学し、11歳で米国最年少の大学生としてタフツ大学に入学。14歳でハーバード大学に入学、18歳でハーバード大最年少で博士の学位を取得し、20代も半ばにMITの講師になっている。[/efn_note]が1948年に書いた本[2] の中の記述だとされています。

この本の中では、Cyberneticsは元々ギリシャ語で「船の舵を取る人」を意味する語だとされ、その綴りはギリシャ文字のχ(カイ)から始まっています。

これについて、ウィーナーとも交流があったスタンリー・ジョーンズという人は、後の1960年に出版した本[3] の中で、語源的な観点からCyberneticsではなくKyberneticsと表記するのが良いと指摘しています。これに合致するかのように、ウィーナーも1950年に出版した本「The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society」[4] の中では、元のギリシャ語の綴りをκ(カッパ)から始めて紹介しています。しかしながら、1961年に刊行された「Cybernetics」の第2版では、初版のχυβερνήτηςの綴りのままになっています。

ここから稲見さんは、ウィーナーがどういった確信を持って (Cから始まる)Cyberneticsと名付けたのか分からなくなってしまったということ[efn_note]ノーバート・ウィーナーの父親レオ・ウィーナーはポーランド生まれのユダヤ系言語学者で、40か国語を操るハーバート大 スラブ文学の教授だった。ノーバートも5歳でギリシャ語とラテン語を暗唱したと言われている。[/efn_note]、そして稲見さんが学問的なルーツだと思っていたCyberneticsの語源が、原典を遡っていくと足元が揺らぐような危うさを孕んでいるかもしれないということを指摘しました。ウィーナーは意識的にサイバネティクスとCから始めたのでしょうか、それとも「本当は」Kから始めるのが正しかったのでしょうか[efn_note]χ(カイ)という文字はギリシャ語の元となったフェニキア文字には存在しておらず、特定の発音を表すために東方ギリシア文字において追加された文字なのだそう。そして同じ音を表すのに、クレタ島周辺地域ではκ(カッパ)が使われていたと言われている。[/efn_note]。

このように、みんなが当たり前のように引用している源流が、紐解いてみると実はそこまで盤石なものとは限らないということが、よくあります。

これまで「原典を当たりなさい」と学生に言い聞かせてきたものの、原典を当たれば真実に辿り着けるかというと、決してそうではないのかもしれない、と稲見さんは語りました。

ハレー彗星を「見る」とは何か?

続いて、お話は「観測」を巡る稲見さんの原体験に。

1986年、稲見さんが中学生だった頃に到来した「ハレー彗星」は、当時世間を賑わせていました。稲見さんも喜び勇んで観測しに行ったところ、世間に出回っていた写真とは裏腹に、ハレー彗星は頭がぼんやりと光っているばかりで、「尻尾」は見られなかったそうです。

どうやら、世に出回っていたいわゆる尻尾付きの「ハレー彗星」というのは、長時間露光、もしくは大口径のレンズをつけたカメラで撮影しないと撮ることができない代物。稲見さんは、肉眼で見えるものとカメラで撮影したもののどちらの方が「本物」なのかと考え始めたそうです。

同様のことは日食の観察についても言えます。国立天文台のWebサイトには、日食の正しい見方についての解説が掲載されています。それによると、肉眼で直接見るのは危険、下敷きやフィルム、すすを付けたガラス板を通してみるのも危険、日食グラスを使って望遠鏡を覗くことも危険だとされています。正しくは、平板にピンホールを開けて、それを通じて落ちた影によって太陽の満ち欠けを見るとのこと。

皆さんは、ピンホールが作り出した影を見て、日食を見たと思えるでしょうか?

Seeing is Believing?

見たものが本物か、どうやら物事はそう単純ではないようです。

稲見さんは続けて、”Seeing is Believing”という英語のフレーズを紹介しました。これは百聞は一見に如かず、に似たような表現ですが、全容は、”Seeing’s believing, but feeling’s the truth”[5] です。ここでは、「見たものが現実なのか?」という疑問に対して、「感じることだ」と返しています。

これを受けて稲見さんは、現実とは痛みではないだろうか、もっと言えば「危険」なのではないかと考えを進めます。「現実感には、immersiveよりinvasiveの方が重要なのかもしれません」

現在のVR技術の多くは視覚と聴覚のみの体験であり、この身に危険が及ぶことはほとんどありません。言わば幽霊のような体験です。VRが本当の「体験」になるには、触れることというのがキーになるのかもしれません。

触覚というのは、本質的に相互作用による感覚です。つまり、自ら触ったものでないと感じることができない。我々が「世界に触れている」と感じる時、我々が触っているのは物体の表面ではなく、物体と自分の指とが相互変形したときの界面を触っているのです。その時、世界と我々を分つものが触覚なのかもしれません。そしてその触覚の中でもより強い刺激のものが、痛みなのかもしれません[efn_note]もちろん我々は身体の表面以外の触覚も「感じる」ことがでる。杖を持てば杖先の触覚が手に取るようにわかるし、髪の毛に触れれば(髪の毛に神経はないのに)毛根の感覚を通じて髪の毛が触られていると感じる。[/efn_note]。

。

最後に稲見さんは、アイソレーションタンクという、中に人間の身体と比重が同じくらいになるように塩類を溶かした液体が入っていて、音や光も遮断されるカプセルでの体験を紹介しました。

アイソレーションタンクでは、中に入ると触覚もほとんど感じない状態でぷかぷかと浮き、だんだんと自分の身体が溶けたような感じがしてきます。しかし、身体の表面に少しでも傷があると、そこがものすごく染みるとのことです。文字通り傷口に塩を塗り込むような体験です。その時、その傷の部分だけに強く自分を感じるのだと言います。

そうした感覚、痛みは、確かに現実なのではないかと思える体験なのだそうです。

後語り

稲見:「現実科学」と名前をつけたのはなぜですか?

藤井:僕のチームがかつてSR(Substitutional Reality)システムを開発した時、その体験が現実と「地続き」であることにすごく驚きました。僕がいる主観的な現実と地続きに繋がっている世界がそこには広がっているのだけれど、それをなんと呼べば良いのか分からなかった。そうした「天然の」現実ではない何かを対象にしたサイエンスを考えたかったからです。

稲見:それは能に通じるところがあるかもしれませんね。能の舞台では、物質的には存在しない松や牛車が、演者の演技という補助線を元に、想像によって観客の頭の中に立ち上がってくる。

藤井:僕も、SRを初めて体験した時、「これが幽玄なのかもしれない」と思いました。

*

稲見:最近コロナ禍における化学実験の学習について考えています。実験をオンラインでやったところで、CGは見た目を制御できるのが当たり前。CGの液体の色が変わったところで、化学変化の面白さはほとんど消失してしまっています。では逆に、オンラインやVRの世界で生きることが当たり前になった世界では、我々は何を実験し、何を学ぶべきなのでしょうか?

藤井:今の人工現実は、環世界のことが全く考慮されていないのが問題だと思います。例えば、一人一人世界の感じ方が違うのに、オンライン空間で使用するツールは画一的で、個人に最適化されていません。オンラインの空間では、オフラインと全く同じ勝手で振る舞うことはシステム的に不可能です。今後は、今の人工現実を見つめ直し、自分の環世界にフィットするような現実を作る方法を考える必要があるなと感じています。

参考文献

[1] Manfred E. Clynes and Nathan S. Kline. 1960. Cyborgs and Space.

[2] Norbert Wiener. 1948. Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine.

[3] Douglas Stanley-Jones. 1960. The Kybernetics of Natural Systems: A study in Patterns of Control.

[4] Norbert Wiener. 1950. The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society.

[5] Thomas Fuller. 1732. Gnomologia.

脚注