2025年11月21日、「現実科学レクチャー Vol.65」が開催されました。本ページでは、当日のレクチャーの様子をレポートとしてお届けします。

※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。

ロシアのウクライナ侵攻から受けたショック

藤井 本日は、株式会社ゲンロンの代表取締役で、ロシア文学者の上田洋子さんをお呼びしています。

上田 よろしくお願いします。簡単に自己紹介をしますと、私はもともと大学院でロシア文学を研究していて、同時に演劇をメインの場としてロシア語の通訳として働いていました。早稲田大学の演劇博物館で助手を勤めたあと、大学の職を探しながら研究を続けているうちに、たまたまゲンロン社の創業者である批評家の東浩紀さんと知り合いました。 そこからチェルノブイリ(チョルノービリ) 原発事故の跡地で起こっている観光地化を取材するためのリサーチをお手伝いしたことがきっかけでゲンロン社に入りました。

2018年の年末からはゲンロン社の代表を務めつつ、ロシア文学者としての活動も続けています。研究者としては現代文化を対象としていることもあり、ロシアと日本の社会を知らなければなりません。現実社会の中でどのように自分なりの役割を果たせるかと考えてきた中で、こういうキャリアになったのかなと思います。

現実とは何か。私は今、ロシアがウクライナに侵攻して戦争が始まってしまったことに、いちばん現実というものを感じています。かねてからロシアによく行っていたのはもちろんのことですが、2013年から2019年まではほぼ毎年チョルノービリのあるウクライナを訪れていました。そのうちチョルノービリには知っている人もたくさんできて、愛着も生まれ、毎回、今年も帰ってきたなと思えるような場所になっていきました。それが2022年2月のロシアの侵攻で、自分自身もよく知る場所に戦車が入ってくるシーンをインターネットで見ることになったのです。あのときは非常に大きなショックを受けました。

戦争下にある複雑な現実

上田 私自身は能動的に情報を探ったり、知り合いのSNSからメディアに流れないような情報が入ってきたり、人とコンタクトをとって話を聞いたりと、戦争の現実を肌で感じる日々が今も続いています。けれども、日本で一般的に生活をしている限りは、戦争の現実というものが一面的に見えているのかなと思うことがあります。

今回のウクライナ戦争では、特に初期の頃に「とにかく侵攻したロシアが悪い、正義はウクライナにあるんだから、ウクライナが勝たなければならない」というナラティブが絶対的なものとして流れ続けていました。これにはその後ろにある現実は見えているのかと思わずにはいられませんでした。

これはいっけん正義に味方する態度ですが、勝たねばならないということは、勝つまで戦争を続けろということでもあります。今回の戦争には職業軍人だけが参加しているわけではなく、たとえばウクライナでは総動員がかかり、18歳から60歳の男性が潜在的な軍人となったので、簡単に国外に出ることはできなくなりました。他方、ロシアでは反戦の声を上げるだけで拘束される状況が続いています。

戦争下の現実とは非常に複雑なものです。まず、ロシア側とウクライナ側ではまったく状況が違う。ウクライナではいまも爆撃が続いている。ロシアでも国境地域 は爆撃を受けていますが、多くのロシア人はそうした恐怖を感じる状況にない。また、ロシア国内に住む 人と在外ロシア人、戦争に賛成と反対の人でも立場が違う。もちろんウクライナにも反戦や反体制の人はいます。そして、これら複数の立場の間にいる人たちも無数にいるわけで。

分かりやすいのはロシアとウクライナ両方にアンデンティティを持っている人たちです。ロシア人とウクライナ人はもともと、20世紀の多くの時間をソ連という国の同国人として過ごしていました。人の行き来も自由でしたし、ロシア人とウクライナ人が結婚している事例も多くあります。この戦時下でも、ロシアの中で強硬派として発言している人がウクライナ系だということがよくあるわけですね。逆もまた然り。

ロシアは日本と違って二重国籍を認めています。もし国民であることがアイデンティティの中心になるのなら、その人たちはどうなるのでしょう。あるいは、仕事という国籍とはあまり関係ないものでつながっていたはずの人たちが、国という要素によって本来あった現実が打ち砕かれてしまうようなこともあります。どちらかの国が勝つために、正義のために、というナラティブの中で、どんどん消えていってしまう。

見える現実と見えない現実

上田 その中で、見える現実と見えない現実があるなということを思っています。戦時は公式見解以外の情報が制御されることもあり、SNSなどを通して多くの人に現実として見えてくるものがプロパガンダであったりもします。また、当事者が伝える被害、戦場で兵士が投稿する動画、ゼレンスキー大統領やトランプ大統領の意見や行動、オープンインテリジェンスによる戦況の分析、匿名なり顕名なりの人々の罵倒や喧嘩、そういったものが特に可視化されているように思います。

他方で、戦時下にも変わらず存在している多様かつ普通の生活、人々が日々どのような日常を送っているのかは見えなくなってしまっている。正義や善悪といった大義名分に対する違和感も可視化しづらくなります。そもそも「戦い」全般が苦手な人だって少なからずいますが、それも当然見えなくなる。

声が大きくない人や、生きるのに精一杯で声を上げられない人、あるいは単に声を上げることに意味を感じない人たちもいないことになっている。それに、大事なこととしては、戦争の終わらせ方についての議論もほとんど出てこないような状況でした。今年はトランプ大統領が平和をもたらすんだと頑張っていたせいか、停戦や戦後に関する話題が見られるようになりましたけれども。

それでも日常は動いている

上田 そんな中で、ウクライナの現実を伝えてくれる芸術作品として私がとても良いなと思っているのが日本人の写真家、児玉浩宣さんの活動です。彼は戦争が始まってすぐウクライナに行き始めて、戦場ではなく、戦時下のウクライナで暮らしている一般の人たちと交流をしながら写真を撮っています。

ロシアとの国境に近いハルキウの街で、若者たちと友達になって一緒にスケボーをしたり、戦争が始まってすぐの頃に虐殺があったブチャの街に住むおじいさんの家に泊まりに行ったり。戦時下なので普通に生活をしていてもミサイルが降ってきたり、近親者が亡くなったり、つらい出来事がたくさんあるんですけれども、それでも日常は動いていく。その日常を暮らす人々を写真に撮って記録に残している。

展示の方法も面白くて、私が行った展示では、大量に現像したキャビネ版の写真の束を机の上に置いて、これを自由に手にとって見てくださいっていうやり方でした。普通、写真展というと、構図の決まったかっこいい写真が大きなホールの壁にじゃーんと貼ってあるのを想像しますよね。児玉さんはあえてそれをしない。観客は児玉さんがウクライナで撮ってきた大量の現実の断片から、全部見るのか、一部しか見ないのか、一部だけしか見ないならどれを見るか、見ないのか、自分で選ぶことになるわけです。戦争中、本来はひとりひとり個性ある人生を持つ人々に、ひとつの大義、ひとつの現実が押し付けられている時に、写真の持つ暴力性をある程度引き受けながらも、それを極力回避するような優れた仕事をされていると思います。

ロシア語、ロシア文学での「現実」

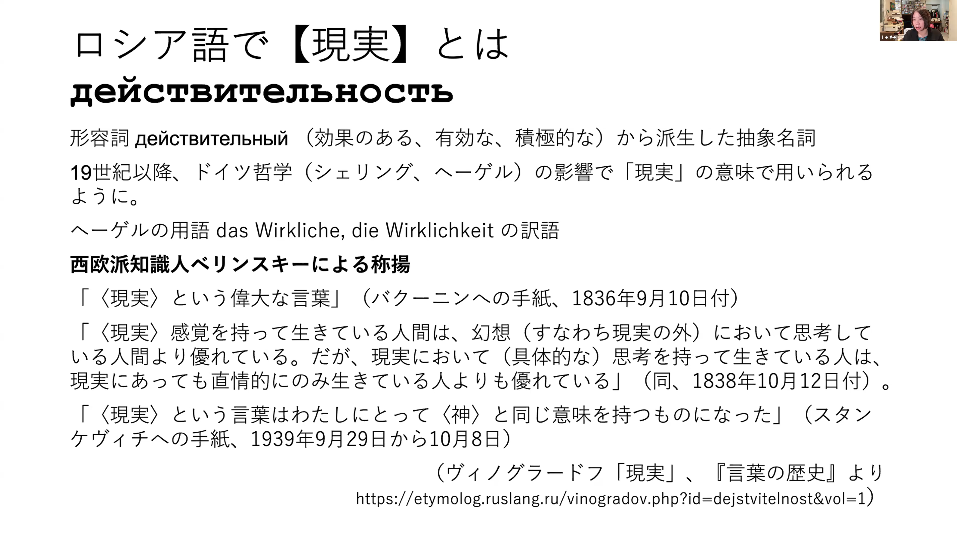

上田 言葉の面では、ロシア語で「現実」は「действительность(ヂイストヴィーチリナスチ)」と言います。ヴィノグラードフという言語学者によると、「効果のある」「有効な」「積極的な」というような意味を持つ単語から派生した抽象名詞で、16世紀以降のドイツ哲学、特にシェリングとヘーゲルの影響で現在のいわゆる「現実」の意味で用いられるようになったそうです。英語の「act」にも極めて近い単語で、「行動する」「行為する」あるいは「作用する」、そういった意味が根幹にあります。

ロシアといえば、ドストエフスキーやトルストイといった19世紀のリアリズム小説家が世界文学の中でも高い評価を得ています。その後のソ連時代には社会主義リアリズムという芸術の規範ができますが、これは理想の社会像を芸術の中でリアルなものとして描くことで、現実を理想に近づけようとするものです。パワポの資料で例を挙げているとおり、この「現実」という言葉を称揚したのが、19世紀の批評家のベリンスキーという人です。19世紀から現代に至るロシア文学の中で、現実、あるいはリアリズムというキーワードが作られた根幹には、このヘーゲルを介したベリンスキーの現実贔屓というものがあるようです。

国の体制が変わり続けるダイナミックな歴史

上田 もうひとつロシアを理解する上で知っておきたいのは、国の体制がどんどん変わっているということです。日本でも明治維新があって江戸時代からガラッと生活様式が変わるといったダイナミズムがありました。ロシアの場合は、帝政ロシアに対して、ロシア革命という社会の転覆があった。そして共産主義を目指す社会主義という人類の新しい経済体制の実験があって、それが失敗して1991年末から現在のロシアになって、ポスト社会主義の資本主義をやり直していく。非常にダイナミックな歴史を持つ国なのです。

ソ連時代にある程度の人格形成がなされた人たち、あるいはその世代の親や先人の影響下で育ってきた人たちと、ポストソ連社会の感性を持つ人たちでは基盤としている現実が全く違います。なので、ロシアには現実が複数ある状況がわかりやすく存在する。複数の共同幻想がひとつの国の中で共存せざるを得ない状態になっている、と言ってもいいかもしれません。

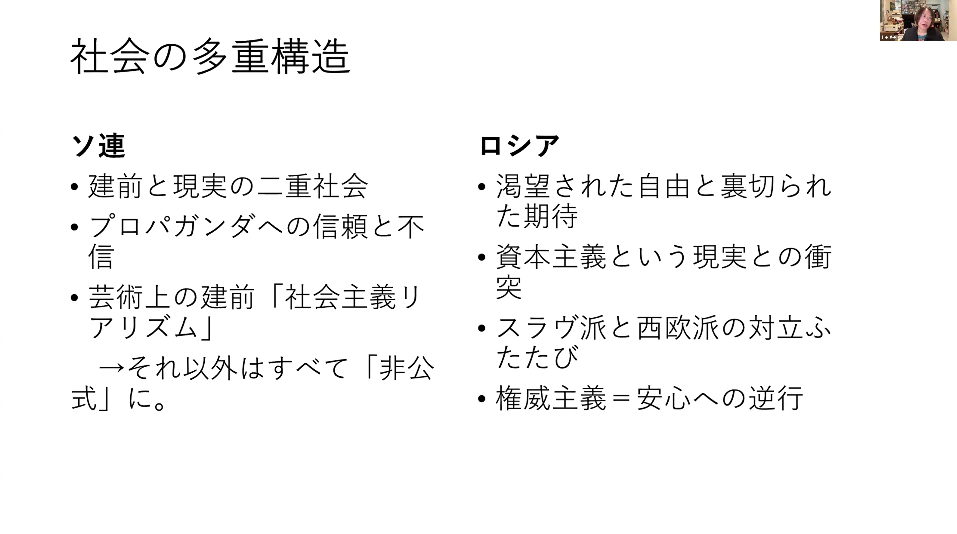

現実と建前の二重社会

上田 ソ連時代は、現実と建前の二重社会でもありました。例えば、新聞に書いてあることでも「どうせこれは政府の公式見解 だから話半分に聞いておこう」となるような状況です。そうした感覚は現在も部分的に継承されています。だから、「今起こっている戦争は戦争じゃなくて特別軍事作戦ですよ」と言い換えて、「これは戦争だ」と言った人に対して「お前は虚偽の発言により軍の名誉を毀損した」という謎のロジックを使って政治犯として逮捕するとか、そういうことが起こります。

芸術上の建前が、先ほども言及したソ連時代の社会主義リアリズムです。社会主義の理想がひとりひとりの人民の努力によって実現していく、というストーリーにしなければならないのだから、一体どこがリアルなのかと思わされますが、 まあ、それは描写の細部、農夫や自然の描き方がナチュラルだからということで 、そこで描かれている内容はリアルというよりは努力目標なわけです。社会主義リアリズムの規範に沿わない芸術はすべて非公式ということになっていたので、当然国の出版物にはなならなかったわけですが、アンダーグラウンドでは流通していました。こうした社会の二重性に、ソ連を知っている世代の人は今も慣れてしまっている。若い人はそうではないでしょう。

アイデンティティを求めて

上田 1991年にソ連が崩壊した時、多くの人が国の抑圧から解放されて自由になったと思ったんですね。よその国へも行けるようになったし、言論の自由もあるし、新しいビジネスを立ち上げることもできると。でも、そもそも国が壊れてなくなったわけですから、焼け野原からの再興みたいなことをしなければならない。しかもソ連ではほとんどの事業が国営だったので、多くの人が職を失い、生きていくために全く新しい仕事を見つけなければならなかった。自由もへったくれもないわけですよね。結局みんなすごく苦しい思いをした。 たとえば私の友人にも、絵を描いて道で売って家族を養っていたような人がいます 。

生きるためのお金もないし、食料や生活用品 も足りないので、自由を謳歌できる状態では全くない。その中で疲弊して、裏切られて、昔の方が良かったと保守化していった人たちもたくさんいます。それが資本主義という新たな現実との衝突でもあり、アイデンティティの問題でもありました。ソ連の崩壊によって敗北感を覚えた人たちが多くいて、生きるためにもがいている中で、西側の価値観を押し付けられた気持ちになった。現在の愛国的な風潮や権威主義への逆行の裏にはこうした状況があります。

多層的な現実を重ねる

上田 ソ連時代の多層的な現実のもうひとつの大きな基盤は、多民族の共存です。ソ連は、ロシアのほかにウクライナやジョージア、中央アジアやバルト諸国など15の共和国から構成されていました。

それ以外にも、タタール人やブリヤート人など、民族共和国を構成しない諸民族がいます。ソ連が崩壊して新生ロシアになると、そうした諸民族の自治区が新たにロシア連邦内の民族共和国になりました。 それらの共和国は行政レベルに従って、それぞれロシア連邦とは別の 憲法、言語を持っています。ロシア連邦に従属しながらも、自分の民族共和国にも所属するという二重性を 持っているのです。

そんな状況下で、ロシアという国として一体のアイデンティティを作り、一つの共同幻想、一つの現実を共有する集団になるのは極めて難しいことです。なので、プーチン政権は独ソ戦におけるソ連の勝利という共通の経験を国の統一のひとつの基盤とすべく喧伝しました。それによって軍国主義的な風潮も高まりました。ですから、ソ連崩壊後のロシア連邦としてのアイデンティティを模索する中で、戦争に行き着いたという部分もあると言えます。

芸術の中でも、多層的な現実を重ねるということが行われています。エリク・ブラートフという有名な現代美術家の作品に、風景の前に「止まれ」と「進め」という言葉が層状に重ねられているものがあります。ひとつの画面に対して、いくつかの言葉が重ねられ、別の状況、別の記号が重なることで、世界それ自体が複数の現実に細分化されている状況や、そのさまざまな断面を示すような作品になっています。

社会の中で言葉を発するとはどういうことか

上田 ソ連時代には基本的に言論の自由がなかったんですけれど、それでも人々は日常生活を送る中で普通に言葉をどんどん発していくわけですよね。イリヤ&エミリア・カバコフという現代美術家の『共同キッチン』という作品は、その言葉を全部記憶して、ひとつひとつの言葉を断片としてカードにして、それをゴミと紐づけることで、ソ連時代の生活の断片を集積して後世に残そうという変わったインスタレーションです。

カードに書いてあるのは、たとえば「ちくしょう」とか「昨日歯を磨くのを忘れた」とか、本当にたわいのない言葉です 。言論の自由がなかったはずのソ連にもいろんな個人個人がいて、そういうたわいのない言葉を発して、それなりの自由や個性を持って生活を送っていたわけです。人々が国が提供するひとつのアイデンティティ、ひとつのイデオロギー、ひとつの政策にまとまっていたのではないということが如実に表されている作品です。今のように情報化社会の中で、本来多様なものが乱暴にまとめられてレッテルとして人にぶつけられている時代にも、重要なことを教えてくれる作家だと思います。

私自身、今日ご紹介したようなことはゲンロンのイベントでお話したり、ロシア文学者としての仕事の中で書いたりしています。ですが、人が実際に生きるとはどういうことか、社会の中で言葉を発するとはどういうことか、と考えることそれ自体も、ゲンロン代表として、またロシア文学者としての 仕事なのではないか と思っています。

ロシアを研究していたからこそ得られた視点

藤井 ありがとうございます。「現実とは何か?」という大雑把な問いに対して、すごくストレートに返していただいたのが嬉しくて。ずっとニヤニヤしながら聞いていました。もし上田さんがね、最初にロシア文学を研究されていなくて、例えばイギリス文学をやってましたとなったら、こういう多重的な国、人格、文化の視点って持てたと思いますか?

上田 持てていないんじゃないでしょうか。日本ではイギリスやフランスなどヨーロッパのメジャーな文化だと研究者も多いですし、情報も多いですから。ロシアの場合は国自体がとにかく大きいことがありますし、そもそもソ連時代は公式以外の情報を手に入れるのが非常に難しかったわけですよね。それがペレストロイカになって情報がわあってあふれた。それでも、私自身が知らないことも日本で知られていない情報もまだまだたくさんあります。

新生ロシア自体、いわばまだ形成期なので、既成事実のように見えることが実はまったくそうではないということも多く、国もどんどん変わっています。他方、私自身も研究を続けていく中で少しずつ視野が広がり、聞こえてくる情報も増えますし、アクセスできる地域 も増えていきます。ですから、今回の戦争もそうですけれど、本当に自分は知らないことばかりだ、ということを日々突きつけられ続けています。ずっと手探りで、他の文化を研究するのとは違う体験かなと思います。

正義に神は必要か?

藤井 ウクライナがもともとソ連の一部で、って日本に例えるなら九州が分割されて、中国の一部として取り込まれそうになっているから取り返さなきゃ!となっているみたいな、そういう話ですよね、ロシアからしてみれば。その心情は理解できるし、ウクライナの正義しか語られていないけど、ロシアにも正義があるんだっていうのは、その通りだろうなと思いました。

正義というのは、どこにあるのか。国から個人まで、いろんなレイヤーでいろんな正義があるんだけれども、僕はそこにお墨付きを与えるのって神様じゃないかという気がするんです。

上田 戦争になると、宗教が前面に出てきます。今も、ロシア正教は戦争を応援しているんですね。ウクライナ側でも、戦時下の2023年に 私が訪ねて行った際に、博物館で従軍の司祭たちの展示をしていました。ウクライナ正教、ユダヤ教、イスラム教、仏教と、ウクライナ軍は多様な信仰の人が戦場で祈りを捧げられるように対応していますよ、という展示だったんですが、宗教が戦う兵士を守るという構図をしっかり見せている。

そもそも、ウクライナ正教がモスクワ中心のロシア正教から離れようとする動きがあって今回の侵攻のひとつの引き金にもなっている。人間にとって宗教は欠かせないものでもありますが、それは人間が戦争を捨てられないのと表裏一体ではないかとも思います。

複雑なものを整理する難しさ

藤井 ウクライナの戦争はそんなに簡単に終わらないし、ガザも全然終わる気がしない。歴史、文化、宗教も含めてあまりに複雑過ぎますよね。この複雑なものを整理することっていうのは可能なんでしょうか?なんだか絶望しかないですけれども。

上田 本当に難しい問題だと思います。もちろん今のウクライナの戦争に限って言えば、ロシアが侵攻して始まっており、その点でロシアに非があることはゆるがないでしょう。ただ、ウクライナとロシアにしても、ガザとイスラエルにしても、日中関係にしてもそうですが、それぞれの民族や国にはそれぞれの正義があるので、お互いが一切妥協せずに正義を貫くならば、どうしても衝突が起きてしまう 。衝突を避けるには、ある程度強制的に働くなんらかの枠組みを暴力的に決めるしかない。現在、世界の人々は強制的に働かない枠組みとしての国連の体たらくを目の当たりにしていますが、ああいうものでは無理だということが露呈しているわけですよね。

そのロジックで言うと、残念なことに、と言いますか、ロシアや中国のような帝国志向の国で、かつ広い土地を持っているところって、少数民族の統治にはある程度成功しているんです。チェチェンやウイグルのような問題もありますけれど、帝国的な枠組みの中に入ることで自分たちの文化も守られると感じている民族も一定数います。ただ、それが一概に良いとは言えないですし、リベラルな価値観や人権の考え方が共有された後にもう帝国の肯定に戻ってよいのかというと、そんな簡単なものでもない。本当に難しいですよね。

藤井 みんなもう、知っちゃったからね。

現実を固定しないことが大切

藤井 そういう人間の愚かさは治るのかな?

上田 治らないと思います。だから、藤井さんがおっしゃるような、各個人が「自分の現実」を定義しないと他者から介入されるっていうお話について、私は、それは全くもっともなんだけど、そんなことできるんだろうか?とも思っていて。それができないのが人間なのではないでしょうか。

藤井 現実は日々変わるから、自分の定義も常にアップデートしないといけないよって言ってるんだけど。僕も、言いながら無理だよなっていつも思ってる。

上田 でも、やっぱりそれをするべきだって言うのは大事だと思いますし。現実を固定したものとして考えてしまったら、社会も変わらないし、たとえ社会が変わってもついていけないし、全部がすごく固定してしまって、コンフリクトになると思うんです。

本当に最終的に解決するのか?と考えると非常に暗い気持ちになるんですけれども。とはいえ、マシにすることはできるし、どこかの妥協を探るということに関しては、さすがにそろそろ新しい知恵が出てきてもいいのかなという気はします。

上田さんにとっての「#現実とは」

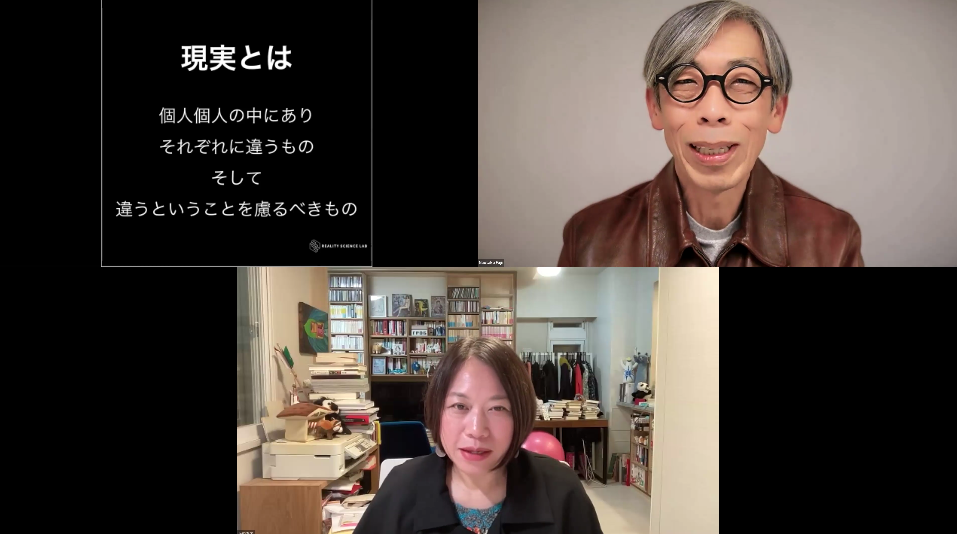

藤井 最後に、上田さんにとっての現実とは何でしょうか。

上田 現実は共通の理解としてあるものではなく、個人個人の中でそれぞれ現実というものがあって、他者には他者の現実があって、もちろん大きな共通の現実もある。例えば、私たちは日本に住んでいるという共通の現実があっても、ひとりひとりの現実の認識は違う。ですから、現実とは個人個人の中にあり、それぞれに違うもの。そして、違うということを慮るべきものだと考えています。

藤井 みんな違うから、みんなリスペクトしようねってことですね。そんな僕らも、例えば戦争に行くとなったら、その時の大きな正義を背負わないと戦えないですものね。

上田 行かされる側としては、それは正しいと信じないとやってられないでしょうから。

藤井 本当に、やってられないことが多すぎるよね。

上田 人間が生死をかけて何かの試練に立ち向かわねばならない時には、さまざまな 立ち向かい方があるでしょう。それはそれで、ひとりひとりの兵士のレベルで非難できることではないと思います。

(テキスト:ヨシムラマリ)

登壇者

上田洋子

1974年生まれ。ロシア文学者、ロシア語通訳・翻訳者。博士(文学)。ゲンロン代表。早稲田大学非常勤講師。2023年度日本ロシア文学会大賞受賞。著書に『ロシア宇宙主義』(共訳、河出書房新社、2024)、『プッシー・ライオットの革命』(監修、DU BOOKS、2018)、『歌舞伎と革命ロシア』(編著、森話社、2017)、『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』(調査・監修、ゲンロン、2013)、『瞳孔の中 クルジジャノフスキイ作品集』(共訳、松籟社、2012)など。展示企画に「メイエルホリドの演劇と生涯:没後70年・復権55年」展(早稲田大学演劇博物館、2010)など。

藤井 直敬

株式会社ハコスコ 取締役 CTO

医学博士/XRコンソーシアム代表理事

ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授

デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授

MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明

主催