2025年7月29日、「現実科学レクチャー Vol.61」が開催されました。本ページでは、当日のレクチャーの様子をレポートとしてお届けします。

※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。

宇宙全体をコンピューター上に再現する

藤井 本日は株式会社スペースデータの代表取締役社長、佐藤航陽さんをお招きしています。実は僕もスペースデータの顧問として加えていただきましたので、佐藤さんの野望に僕がどういうふうに噛んでいって、さらに面白い世界を一緒に作っていけるのかを議論していきたいなと思います。

佐藤 よろしくお願いいたします。私はもう15〜6年ほどITの業界にいて、ビッグデータの解析とか、機械学習とか、色々なサービスを立ち上げてきました。スペースデータは2017年に立ち上げた会社で、宇宙開発を目的にしています。

ざっくり言うと、地球から宇宙までをコンピューター上に再現する、そのための技術基盤を作るということで、シミュレーションやAIの領域を融合させながらやっています。現状では、地球全体から低軌道上といわれる宇宙ステーションや衛星があるところ、あとは月面、火星くらいまでは、視覚だけではなく物理現象のような部分も含めて再現できています。これを宇宙全体に広げて、かつ時間空間まで再現するところまで行くのが野望です。

これをやろうとしたのは、映画『マトリックス』にものすごく衝撃を受けたのがきっかけで。もしかしたらこの世界はシミュレーションかもしれないと思いましたし、技術が追いついて本当にマトリックス的なものが再現できる日が来ているかもしれないと。それはちょっと試さずにはいられないと半ば趣味的に立ち上げたものが拡大して事業になっていると、そういう状況です。

デジタルツインって何?どんな時に役立つの?

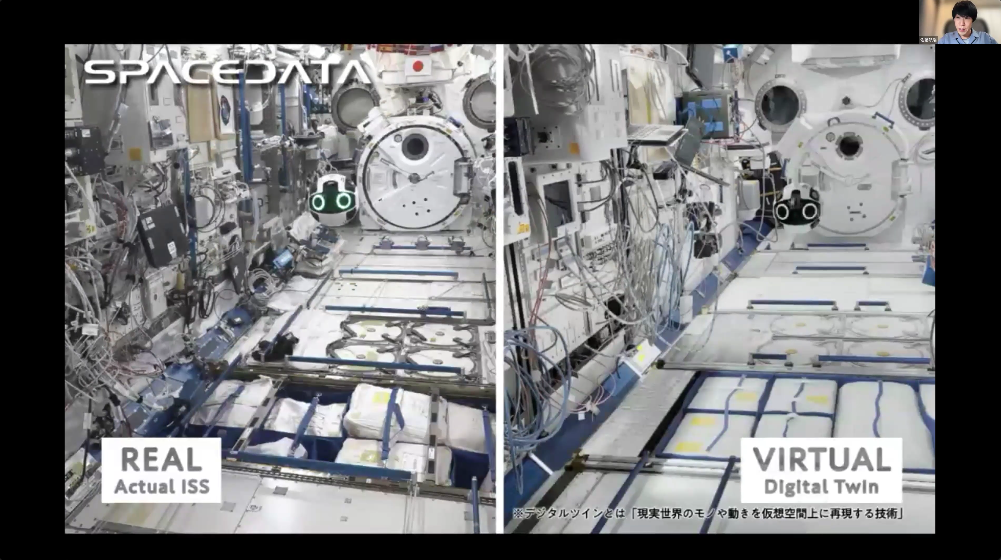

佐藤 今はデジタルツインという技術をメインでやっていて、これは仮想空間上に物理世界の双子のようなものを作り出して、そこであらゆるシミュレーションを実現できるような技術基盤のことです。一般にはまだ認知されていないかもしれませんが、B2Bの領域、例えば工場や街を作ったり、宇宙開発をしたり、道路を整備したりとかですね。物理的世界に再現するコストが高い領域においては、仮想空間上でいろんな実験をして、問題がなければ実装していくということが結構行われています。

例えば、これはJAXAと協業して宇宙ステーションを再現したものです。外側から内側まで視覚的にもその通りに作っていますし、重力とか、船内の微小な空気の流れとか、そういうものまで再現しています。これができると、仮想空間上で色々な実験ができる。宇宙空間にものを打ち上げるのはコストも時間もかかりますから、それによって宇宙開発のコストを下げていくということを進めています。

他にも、国連と地球全体の防災計画を立てたり、日本政府と国土の三次元地図を作ったり、宇宙開発企業と月面の仮想環境を作ったり、防災、防衛、都市開発に宇宙開発と、結構幅広い領域に需要があります。

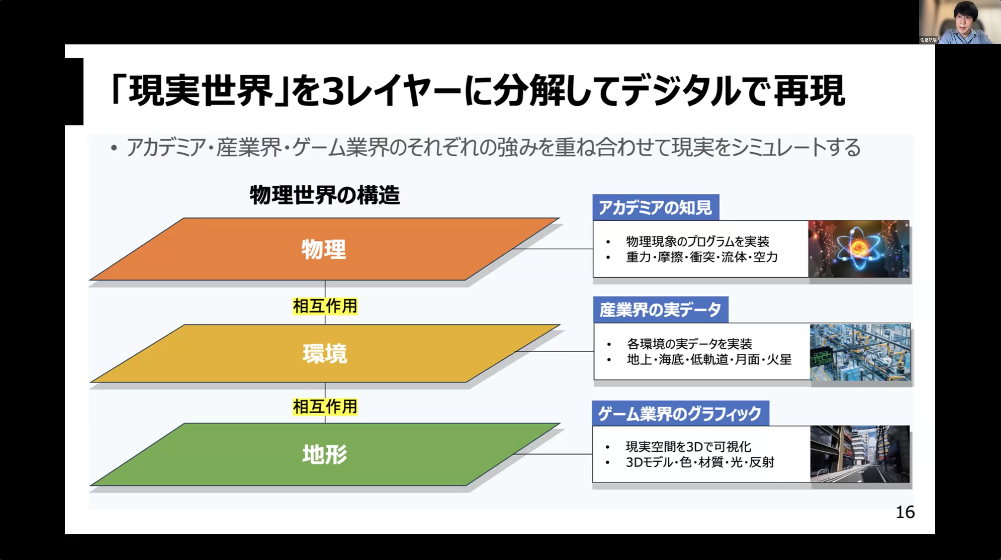

現実をデジタル上で再現する3レイヤー

佐藤 で、実務でこれをやっていると「現実ってどうやって再現するんだっけ?」と私たちもすごく悩んでですね。一応、今は現実世界を「物理」「環境」「地形」の3レイヤーに分解して整理し、これを統合したものを仮想空間上で現実として扱っています。

「地形」がいわゆる3Dモデルとか、視覚的な再現。ここはゲーム業界が一番詳しいですね。コンピューターグラフィックスで視覚的にリアリティを再現していく領域です。「環境」は、ビッグデータなどを含めた現実世界のデータ。人流とか雨とか風とか、そういう環境の実際のデータを仮想空間上の地形にインプットしていく。「物理」は宇宙全体を支配する物理の法則ですね。重力、摩擦、衝突、流体、空力みたいなものを入れていって、仮想空間上でも何かが作用したらその世界が変わっていくようにする。

この3つを統合すると、例えば宇宙ステーションの中で水をぶつけ合ったときの挙動を実験するといったこともできたりします。実際にやると怒られちゃうんですけど、仮想空間上であればやりたい放題なので。これが表面張力の値が違ったら?醤油だったら?コーラだったら?と、そういうのも無限に実験できます。

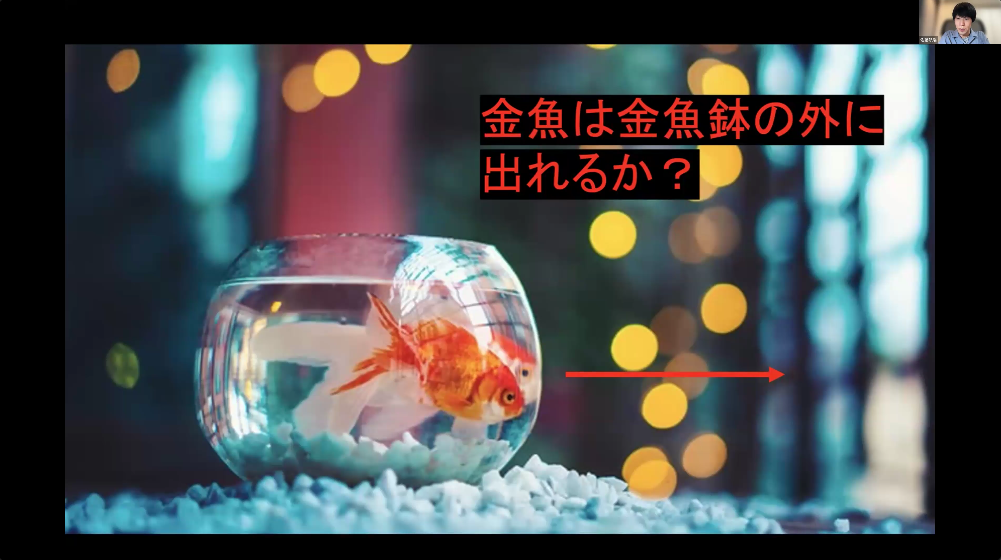

現実は金魚鉢、あるいは万華鏡

佐藤 その上で、私なりに考える現実とは何かをお話しすると、この金魚鉢のフチの部分みたいなイメージを持っています。金魚が人間で、私たちが五感で知覚できる環境の限界点が金魚鉢のガラスの部分で、私たちはこの中に閉じ込められているという感覚です。

私たちが今、仮想空間上で再現しているデジタルツインというのも、結局はこの金魚鉢の中身の再現でしかなくて、本当の宇宙や本当の世界を再現しているわけではないと思っています。科学も結局はこの五感が作り出した方程式に過ぎないので、現実そのものを解いているわけではないし、本当は世界のことなんて全然理解できていない。

別の例えでいうと、万華鏡のようなもの。万華鏡って中のガラス細工みたいなものが鏡に反射して、形が変わっていって美しい模様が見えるという遊び道具なんですけれども。人間がこのガラス細工のようなものであって、これが鏡に写って延々と世界のような認識を作り出しているだけというイメージを持っています。

つまり、自分の内面にある世界認識を外界に転写している。自分そのものを見ている。別に世界や現実というのが存在しているわけではなくて、ただ人間のOSみたいなものが外側にはみ出たのを、私たちが現実と呼んでいるだけなのではないかと。鏡どうしが反射するので、奥行きが見えて時間軸が見えるように錯覚しているんですけれども、実際は私たちの内面に作り出された世界認識、現実認識が延々と外に投影されていて、それを世界と呼んでいる。それが人間なのかなと思っています。

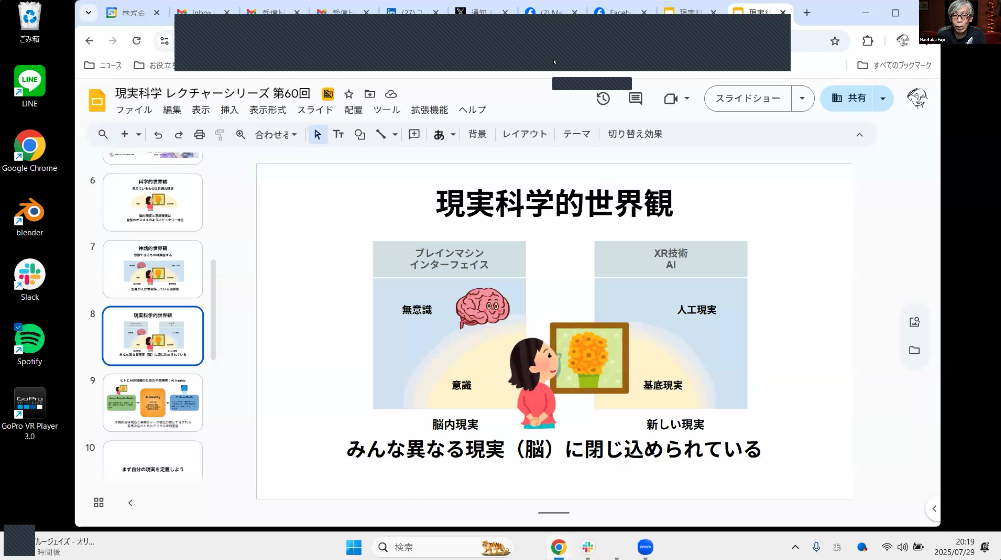

現実認識(環世界)のシステム構成

佐藤 もう少しシステマティックな話に落としてみるとこんな形になります。「インプット」がいわゆる私たちが五感から取得している情報です。これに五感のセンサーが「危険・報酬・新奇」というものに反応していって、そこから扁桃体が情動を沸き起こらせて、海馬が記憶の固定を促すと。最終的には、そこで作り出された情報が共同体全体に共有されて、記号、秩序、あるいは物語のようなものを創発していって、アウトプットとして社会に広く概念としてアーカイブされる。おそらく、こういうシステムを社会の中で延々と計算、コンピューティングしている。

上の2段は私たちが無意識でやっていることですね。その下の記号を創発したり、秩序や概念を作ったりというのは意識レベルでやっていますけれども、これは社会全体の計算なので、どこまで明確に認識しているかは分からない。でもこのシステムが世界全体に走っていて、私たちはここで作り出された概念を操っている、そういう生物だと思っています。

今まで空間軸のデジタルツインを作ってきて、やっぱり人間の知覚とか認知とか、社会との相互作用や身体性みたいなものもコンピューター上に再現しないと完全な現実世界というのは作れないなと思っているので。藤井先生にもご協力いただきながら、空間と人間、主体と客体、その両方を統合したものを現実世界として再現したいなと考えて進めています。

最終目標は神の民主化

佐藤 最終的には、全宇宙の全事象、森羅万象を全部コンピューター上で再現して誰で使えるようにするところまで行きたいと思っています。なので、神の民主化みたいなものかもしれません。プラネタリー・コンピューティング、地球を含む惑星全体のコンピューティングですね。

宇宙から地球までの空間のスケール、物理から生命までの事象、宇宙創生から終焉までのシミュレーション、五感の再現。全部やって、最終的にはこれをAIに学習させて、AIが現実そのものを作り出しながらその世界で生きていくような。どっちが現実でどっちが非現実かわからなくなるような。ここまで行ったら、私たちはこの物理世界を攻略して自分たちで作り出せるようになったと言えるかなと思うので、そこまで行きたいなと考えています。

5年、10年で大枠はできるかなとは思っていますけれど、リアリティまで感じてもらえるかはもうひと頑張りというところですかね。ただ、20年以内には現実は充分編集可能なレイヤーになってしまうので。マトリックスよりさらに面白い未来が待っているかなと思っています。

なので、私の野望というか目的としては、やっぱり金魚鉢の外側に行きたいと思っていてですね。どうやって出ていくのか、あるいは金魚鉢を広げていくのかっていうことを、頑張れたらいいなと思います。

精神空間のゼロ地点

藤井 ありがとうございます。金魚鉢の例えは非常にわかりやすいなと思いました。僕も人はまゆの中に閉じ込められているっていつも言うんですけど。結局、まゆ越しにしか触れ合っていないので、本当には触れ合っていないよねって。

佐藤 これは私もやっていて思うのが、現実迷子みたいなのが増えるだろうなと。リアリティ系の技術がとことんまで行ってしまって、どちらが現実か非現実か分からなくなってしまった時に、精神空間におけるアンカーやゼロ地点みたいな領域が必要になるなと思っていて。宗教や哲学みたいなものが社会として求められる。

藤井 僕がいつも現実科学の説明をする時に、最初に「あなたの現実を定義しましょう」って話をするんですね。一カ所に杭を打って、そこから相対的な理解をしないと、全てがふわっとしてとりとめのないものになっちゃうよねって。

佐藤 確かにそうですよね。あと、環世界の考え方と記号創発の話も面白いなと思っていて。結局、脳内で起きている神経系の作用と、社会全体がやっていることがほぼ一緒というフラクタル構造がすごく面白い。全員がミラーニューロンで共鳴して同じ動きをしちゃうから、個人の脳の動きと社会全体の動きがほぼ同じになるといいますか。

社会にも無意識は存在する?

藤井 環世界のシステム構成の話をされましたけれど、無意識のレイヤーが2層あって、意識(記号)のところが1層あるっていう。あれ、社会でも同じじゃないかって聞きながら思ったんですね。社会をひとつの脳、個体だと考えたら、社会にも無意識があるのかなと思って。

佐藤 常識、みたいに呼んでいることがある種の無意識レイヤーってことですかね。環境や時代が変わるとその無意識もずれていったりして。私たちが疑わない、疑えない領域が社会脳における無意識レイヤーという。

藤井 疑わないとか、毎回自然と同じような反応をしてしまう。

佐藤 あとちょっと思ったのが、今のAIが再現できている領域って、結局意識のレイヤーだけなのかなと。人間の理性や脳の新皮質みたいな領域しか再現できていないなと思っていて。本能や扁桃体の動きがプログラムされていないから、私たちはあまり心を動かされないのかなと思っています。

ナラティブが真のコミュニケーション

佐藤 コミュニケーションって、身振り手振りもありますけど、言葉のキャッチボールが最大のものとして扱われているじゃないですか。私はそれって間違いなんじゃないかと思っていて。人間という種にとっての真のコミュニケーション手段って、ナラティブや物語なんじゃないかと思っているんですよ。

言語は物語のパーツみたいなもので、メタ言語的なものが存在しているんじゃないかと。ナラティブは時間や空間を飛び越えるじゃないですか?こちらの方が優れているなと思っていて。

藤井 言葉のキャッチボールは瞬間芸みたいなものですよね。

佐藤 そうですね。なので、物語は言語の上にあるもうひとつの巨大な領域で。例えば私が宇宙人で人間がどういう生き物なのかな?と見た時に、ナラティブこそが時間空間を超えて人々のコミュニケーション手段に見えるんじゃないかと思って。

藤井 それは、例えば神話みたいなものですか。

佐藤 そうそう。なので、旧約聖書とか、ギリシャ神話とか、「こいつらなんか三千年くらい同じ話こすってるな〜」って。

藤井 じゃあ言語の持っている本質的な社会的価値というのは、その神話というか、パッケージされて時間と空間を超える情報のひと塊をいっぱい持っているということ。

佐藤 それを使い分けながら。でも実は物語のパターンはそんなに多くないので。5〜6個くらいの信号を世界全体でやりとりしている。危機が起きたらこのナラティブ、希望や成長がきたらこのナラティブ、みたいな。

AIより人間の方が全然すごいのに

佐藤 人間って、最先端のテクノロジーを使って人間の生体よりはるかに劣る機械を作っていますよね。それより、人間の無意識とか脳とか、生体の力を100%活かしにいく方がむしろ影響力あるんじゃないかと思っていて。だって、AIと脳なら、人間の方が全然すごいじゃないですか。なんでChatGPTに驚いて、自分の脳に驚かないのかって不思議だなと。

藤井 プラネタリー・コンピューティングとか言ってる佐藤さんがそれ言うの面白いんだけど。

佐藤 俺たちもやっぱり高度だし、この現実世界の方が超高度なコンピューターじゃないですか。

藤井 そうだよね。世界や宇宙をシミュレートするって、ものすごいエネルギーを消費するわけじゃないですか。

佐藤 そういう意味では、自然や宇宙全体をコンピューターとしてとらえて、そこを基盤として計算した方がいいんじゃないかな。

藤井 その時、佐藤さんの仕事はどうなるんですか?

佐藤 五感の先、六感とか七感くらいが作れたら、みたいな話とか。宇宙って重力とか地球とは違うパラメーターになるじゃないですか。その時に脳って違う働きになるんじゃないのかなと思っていて。違う環境にぶち込んだら、違う認識と違う社会モデルみたいなものを作るんじゃないかと。

身体の制約を外せば脳は変わる

藤井 いわゆるニュータイプってやつですか?

佐藤 私たちも宇宙開発をやっていると少しそれに近づいていて。火星はこんな感じだと頭の中で結構みんなシミュレートできるので、ちょっと違う脳の使い方になっているなと。

藤井 人が持っている時空間の認識って、やっぱり身体の制約を受けているわけですよね。違う空間や違う時間のスピード、違う重力を感じると、新しい身体を持っているようなことになって、脳の中がリ・アレンジされる。

佐藤 生体の限界はあると思うんですけど、センサーの拡張として色んな機械を使って融合していけば、全然違う脳の認識になると思うので。脳の可塑性って、まだまだ甘く見られていますよね。

藤井 例えば事故なんかで手を失うと、この手先に関係している部位ってもういきなりアレンジを始めるんですね。手がない状態の身体にすぐ変わる。すごく早いよ。手にツールを持ったらツールに最適化した脳の構成が出来上がって、それはツールを置いた瞬間に元に戻るんですよ。なので、違う環境、違う身体性に対して、何セットもボディ・イメージを持てるんです。

佐藤 先ほどの、ここまでが金魚鉢の境界だっていうのも認識次第では全然変えられるんじゃないかと思っていて。地球全体、宇宙全体に広げることもできると思いますし。例えばSNSのインフルエンサーも普通の人とは違う脳になっている気がするんですね。何百万人や何千万人をとらえられる視野っていうんですかね。人類全体、種全体のある程度の動きはシミュレートできている。つまり、彼らにとっての環世界っていうのは普通の人より相当広い。

藤井 確かに、イーロン・マスクとかトランプ大統領とか知りたいよね、彼らの認知。

佐藤 全然違う脳のモデルになっているんじゃないかと思っています。

言葉や論理は新参者

藤井 本当はそういう俯瞰した視点を多くの人が持ってお互い認め合うのが理想なんだけど、でも結局「おなかへった〜」みたいな肉体の欲求に負けてしまうのが悲しいなっていつも思うんですよ。

佐藤 私はむしろ、そういうホルモンや電気信号みたいなものの方がメインだと思っていてですね。言葉とか論理の方が新参者なので、理性はそれを都合よく解釈しているだけのものなんじゃないかと。ホルモンや脳の信号にいい感じに整合性をつけてくれるみたいな。自分の人生、物語を編集したりするじゃないですか。

藤井 都合のいいようにね。

佐藤 あの時の失敗はこのためだったんだ!とか。という意味で、今は理性や言語や論理が過大評価されて、ホルモンや脳内の刺激みたいなものが極めて過小評価されている、アンバランスな社会だと思っています。

藤井 社会のレイヤーで人の振る舞いを見て予測するっていうときに、なんでそういう振る舞いをするんだろうって理解しようとするとやっぱり身体に戻らないといけない。そういうことを佐藤さんとやりたいなと思っています。

開けたくないパンドラの箱

佐藤 本当に解こうと思えば、他の動物にやっているみたいなパターン解析ってできなくはないじゃないですか。でもまだ人間を中心とした解説を組み立てようとしている時点で、この問題を人類はまだ解きたくないんじゃないかと思っていて。

藤井 そんなことをやっちゃいけないっていう、ひとつの倫理が邪魔しているのかもしれない。

佐藤 パンドラの箱を開けたらどうなるんだっけ?っていうのがちょっと恐怖としてあるから。現実がコントロールできてしまうことに対する恐れみたいなものがまだ私たちの世代には残っている。あと2世代くらいしたら残らないと思うんですけど。私たちが生きているうちに扱う中で一番大きなテーマだなと。

藤井 現実というものがあまりに当たり前すぎて、そのものを問うことが難しいんですよね。現実を予測のプラットフォームだと考えた時に、現実は予想を裏切らない。重力はいつも重力として機能するし、食べ物はこうだし、みたいな。裏切らないから、疑うことをしない。

佐藤 テクノロジーを作ることによって、人間は初めて現実を相対化できているんじゃないかと思っていて。VRを作ることで私たちの脳内は仮想現実だったと気づける。AIを作ることで私たちの生体や脳の反応も相対的に見られる。テクノロジーを作りながら、また自分たち人間そのものに興味を持つという。このプロセスって、すごくユニークだなと思いましたね。

新しいナラティブの必要性

佐藤 意識ってものも神格化されているけど、ここ5年とか10年で踏み込んで解明しちゃう人たちも出てくるのかなと。

藤井 愛とかってのも怪しいよね。でも、やっぱり幻想は幻想のままキープした方が社会の安定につながるんじゃない?

佐藤 ちょっと前までは知性とか知能もその対象だったと思うんですけど、さすがにみんなもうそこはあきらめたと思うんですよね。意識とか生命とか人間とか、私たちは神秘として守りたいと思うけど、時間と共に暴かれていって、新しい物語、新しいナラティブが必要になってくる。

今は代替物がないだけで、逆にそれが作り出された後は、みんな安心して今大事にしている物語を捨てるんじゃないかと私は思います。神を捨てる、というと言葉が良くないかもしれませんけど、神を社会の中心に置かなくなったのも、科学みたいな代替ができちゃったからで。人間って、割と非情な判断をしている気がするんですよね。

佐藤さんにとっての「#現実とは」

藤井 最後に、佐藤さんにとっての現実とは、をひと言でお願いします。先ほどと同じですか?

佐藤 今のところ変わっていなくて、現実とは金魚鉢か、もしくは万華鏡のようなものだと思っています。ただ、この外側に出た時に、外から見た現実は別の姿をしているんじゃないかと思います。

オーバービューエフェクトって、宇宙飛行士が宇宙から地球を見た時に、その人間の感覚、意識の感覚が変わるらしいんですよね。私は同じことが現実についても起こるのではないかと考えていて。今のところ、金魚鉢の中にいる金魚としてはおそらく金魚鉢だろうなと思っていますけど、もし外側に出て振り返ってみたら全然違う形をしていたということは可能性としてあると思うので。そこはちょっと楽しみにしています。

藤井 ありがとうございます。

(テキスト:ヨシムラマリ)

登壇者

佐藤 航陽

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

2007年早稲田大学在学中にIT企業を設立、ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げて世界8ヵ国に展開。

2015年に20代で東証マザーズに上場。累計100億円以上の資金調達を実施し、年商200億円以上の企業に成長させる。

その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業し、衛星データから地球のデジタルツインを自動生成するAI技術を開発。米経済誌Forbesの「30歳未満のアジアを代表する30人」や「日本を救う起業家ベスト10」に選出。

著書(「お金2.0」「世界2.0」等)が累計30万部を超えるベストセラーとなり、2018年のビジネス書で売上日本一を記録。

Instagram:https://www.instagram.com/katsuaki1986/

youtube:https://youtube.com/@ka2aki86

X:https://twitter.com/ka2aki86

藤井 直敬

株式会社ハコスコ 取締役 CTO

医学博士/XRコンソーシアム代表理事

ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授

デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授

MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。

主催