2025年5月23日、「現実科学レクチャー Vol.59」が開催されました。本ページでは、当日のレクチャーの様子をレポートとしてお届けします。

※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。

フィジカルとデジタルの境界部で生まれる豊かさ

藤井 本日は東京大学の筧康明先生をお招きしています。この現実科学レクチャーシリーズでは、基底現実と人工現実の境界部から生まれる豊かさが大事だという話をいつもしていますが、筧先生はまさにフィジカルとデジタルをいかに混ぜ込んで新しい物を作り込むか、ということを色々な形でチャレンジされています。ですので、今日はお話できるのを非常に楽しみにしていました。

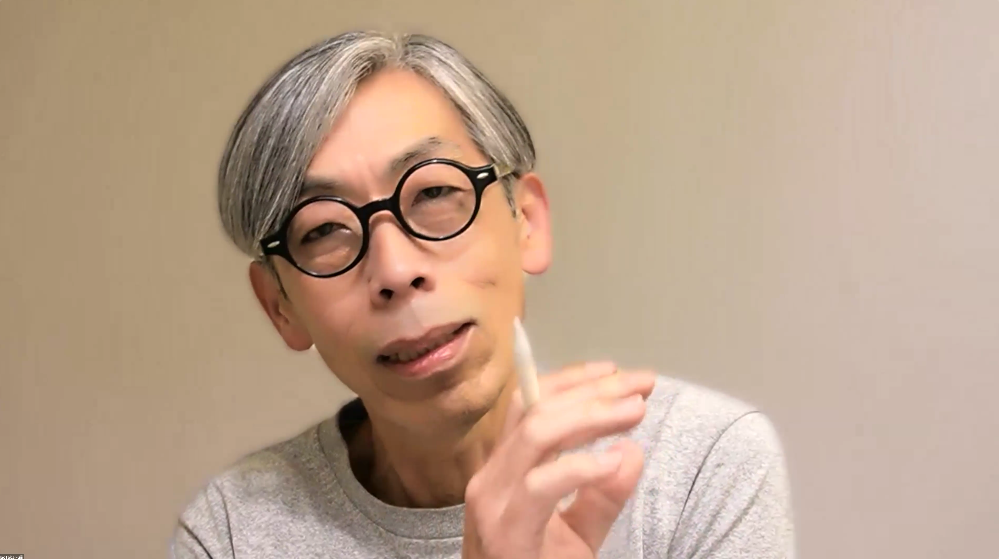

筧 よろしくお願いします。私は今、東京大学大学院の情報学環で教授をしています。そこでアーティストやデザイナー、サイエンティストやエンジニア、そして私のように学際的なところで学んできた人たちがそれぞれ同じくらいいる、ごちゃっと絡まり合ったようなラボをやっています。

もともと、僕のバックグラウンドは工学でした。2000年代、研究を始めた頃は今で言うプロジェクションマッピングにすごく関心があって。当時はまだそういう名前すらなかったんですけど、物にイメージの膜が重なることで、物の見た目が変わるだけでなく、その機能や関係まで変わってくる。それに対して、人が触りたくなったりというインタラクションが生まれていく、まさに触媒としてイメージが作用していくところがすごく面白くて。機械的なものや電気的なものだけではなく、それこそ石ころとか葉っぱとか霧みたいなものも含めて、様々なものと関係を持つための手段として映像を重ねることにずっとトライしていました。

鏡の手前と中のパラドックス

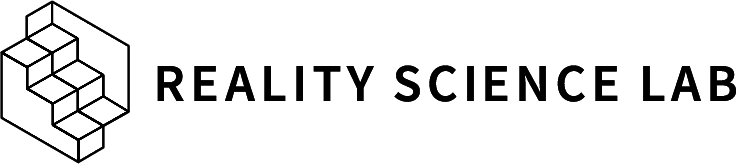

筧 こちらは、「through the looking glass」(2004年)という作品です。ここに鏡があって、その手前と中に世界が広がっている。ここでホッケーゲームをするんですが、見ていただくと中も手前も、文字がこちらを向いている。自分が打ったらパックが鏡の中をすり抜けて、鏡の中の自分が打って、また鏡をすり抜けてこちらに来るわけですね。とにかく打ち続けていないといけないし、スマッシュを打つと気持ちいいけど、鏡の中の自分が困るということが即座に起こる。鏡の中に勝って喜んでいる自分がいると思ったら、手前には負けたのに喜んでいる自分がいる。自分自身と敵と味方に分かれて戦うという体験、パラドックスが立ち上がってくるという作品です。

藤井 これ、鏡は鏡なんですか?

筧 鏡です。そして、何も身につけていない状態でプレーしている。どうなっているかというと、それぞれ違うプロジェクターから出た光が混ざり合わずに拡散していくという、見る方向によって違う画像が見えるディスプレイを作っています。その画像の位置をきっちり合わせてあげると、パックがまるで鏡の中をすり抜けていったような、そんな効果を得ることができるんですね。

最初はもちろん、仕組みに関心が出てくるので、みんな鏡の後ろを覗いたりして、読み解くことが始まるんですね。でもだんだん、自分を倒すという初めての経験に移行していく。そして徐々に、ラリーを延々と続ける、どちらの自分も傷つかない関係を探っていくといいますか、ポコポコポコポコと、自分と対話し続ける状況が見られて、すごく面白いと感じました。

このように、HCI(ヒューマン・コンピューター・インタラクション)という領域があるんですが、人とコンピューターの間にディスプレイを介在して、コンピュータをどう分かりやすく、使いやすくするかということだけではなくてですね。コンピューターと人の間の媒介としてあったはずが、それがあることで周りの世界との関係が変わっていく、違って感じられる力があるということがすごく面白くて。そのメディアの可能性を感じたのは、このプロジェクトが最初でした。

シャボン玉による行為の触発

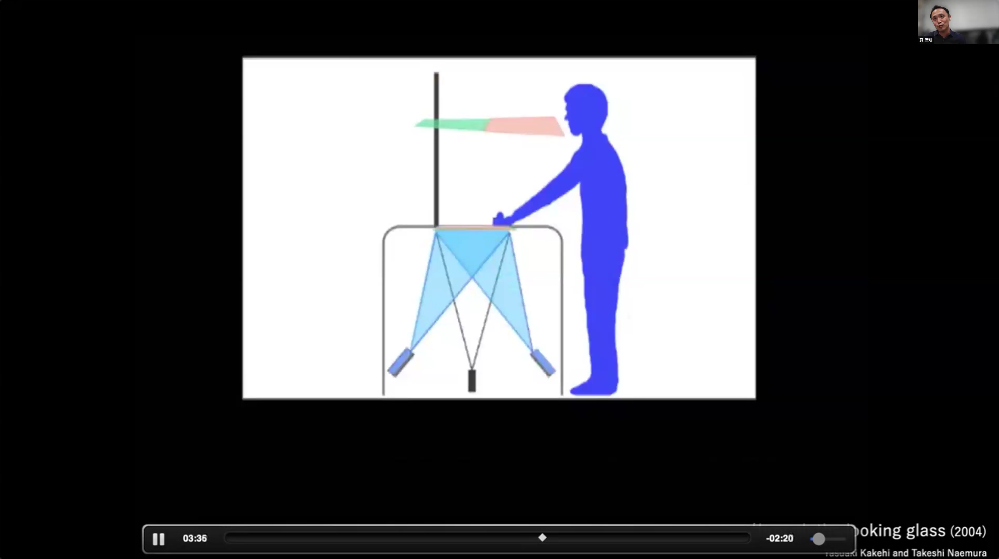

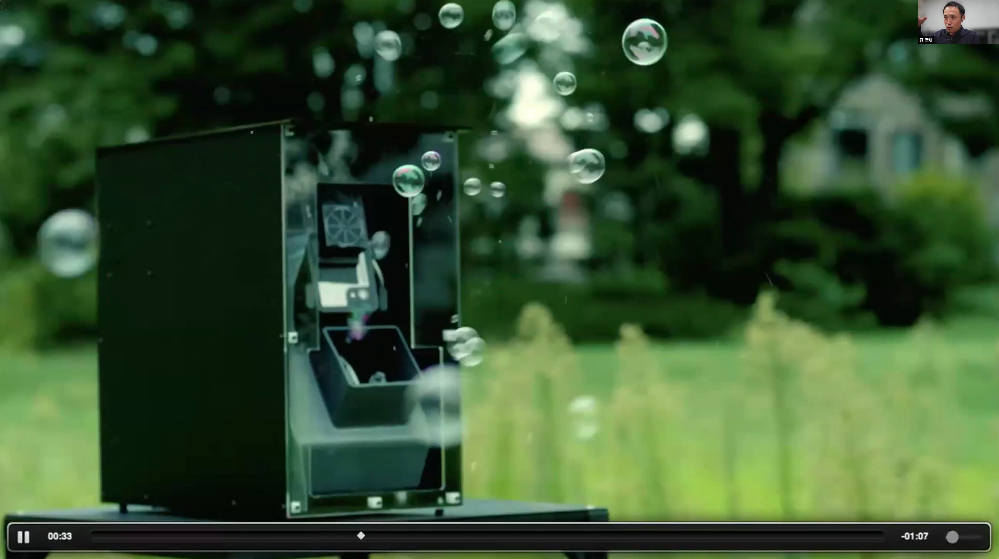

筧 こうしたディスプレイの意味とか、ディスプレイがつなぐもの、ということには常に関心があって。こちらの「Air on Air」は、2020年のパンデミックの中で発表した作品です。オーストリアのリンツで毎年開催されるArs Electronicaというメディアアートのフェスティバルがありまして、毎年にように関わって作品を出し続けてきたんですけど、パンデミックで国外に出られないので、オンラインで何かをやるということになりました。

オンラインで映像だけで作品を紹介するとか、トークをするだけでは、何かフェスティバルとして集まることの意味と違うなと思い、何か集まる術はないかと考えてですね。これは何かというと、バブルマシンといって、空間演出などでシャボン玉を出すマシンです。それにスマートフォンを組み込んだ箱を「好きな場所に置いてください」とオーストリアに送ったんです。

物自体はシンプルで、僕らが家の中でスマートフォンやコンピューターのマイクに息を吹き込むと、そのタイミングに合わせて画面の向こうでフィジカルなシャボン玉が飛ぶと。それがあたかも自分が息をしたその先に飛んでいるように感じられるという、そういう体験なんです。

これ、ふーってしたらCGのバブルがリンツの風景の前に飛ぶということもできますが、それとは根本的に違っていて。ある時、シャボン玉を飛ばしたら急に手がにょきって伸びてきたんですね。男の子なのか女の子なのか、大人か子供かも分かりませんが、僕の息に合わせてこう、踊るように手が伸びてきた。向こうの人にはもちろん、僕の顔は届いていないし、人がそれをコントロールしているかどうかも分からないかもしれない。でもそこにシャボン玉があることによって、手を伸ばしたくなったり、追いかけたくなったり、ずっと見ていたくなったりということが起こる。

シャボン玉のもつある種のマテリアリティが、画面の向こうの人の行動、行為を触発して、周り回って、僕はものすごくこのフェスティバルに参加すること、集うことができたと強く感じた。ディスプレイが介在するんだけど、その向こうとのつながりが見えた。そんな体験でした。

マテリアリティを活かしたHCIの新しい領域

筧 また、ディスプレイそのものを捉え直す、ということにも関心を持っています。既存のオプティカルな装置だけではなく、もの自体が色や形を変えたり、動いたり、硬さが変わったり、そういったプロパティをうまく活用することで素材の持つマテリアリティを引き出すように外からプログラムを施すような試みを、様々な形でやってきました。

HCIの新しい領域として見ることもできますが、例えばこの「Coworo」という作品、液体がある種のピクセルのようにパターンを描いていくというものです。スライムのようなドロドロした液体の中にディスクがあって、それをモーターで回転します。普通の水だと、中で指をくるくるっと回すと谷のように凹んでいきますが、こういう液体は中で攪拌すると表に立ち上がってくるんです。その回し方や向きをコントロールしてあげると、様々な形で盛り上がってくる。そのタイミングを上手くプログラミングすると、キビキビとしたアニメーションのようになります。

一方で、あるレンジを超えると急に隣とくっついたり、ドロドロドロと山のように立ち上がってきたり、もっと有機的なマテリアリティが前景化してくる。整った状態と、とても不揃いな状態の狭間を行ったり来たりする。そして、スーッとまた平らな液面に戻っていくという。いかに形を失っていくか、というのも僕らがこだわったところです。

環境との関わりを得る、共鳴を得る装置

筧 もう一つのキーワードは、環境との関わりです。こちらの「Soundform No.2」(2022年)という作品では、環境から立ち上がる音を作りたいというところからスタートして、猿島という無人島の砂浜に、ガラスのチューブを並べました。これは熱音響変換現象といって、ガラス管をヒーターで温めると、冷たい空気が入ってきて、管の中で共鳴して音が鳴るという現象です。ガラス管の長さが変わると、音のピッチが変わります。それを4種類用意して、砂浜の中に置いています。

コンピューターやスピーカーは一切使っていません。ある程度温まると勝手にヒーターのヒューズが外れて音が止まる。冷めるとまたスイッチが入って熱が灯り、音が鳴るということをずっとやり続ける。風が吹くと空気の入り方が変わるので、音が揺らぐ。あるいは気温によっても音の鳴りが違ってくる。周囲に人が立つと、立ち位置によって体が風を遮るので、それだけでも音が少しずつ変化します。ある種、鑑賞者もこの系を外から見るだけではなく、自らもエレメントの一つであると自覚することができるということです。

そして、周りには波の音だったり、鳥の音だったり様々な音があって、鳴り止むと周りの環境の音がビビッドに入ってくるんですね。何か、その環境との関わりを得る、あるいは気づきを得る、環境との共鳴を得るというところにこういった装置が介入していく。そんなところに関心を持っています。

自らの周囲にある絡まりを自覚する

筧 それを様々な形でエッセンスとして表現していて、例えば京都の細尾という西陣織の老舗と、ZOZO NEXTというファッションテックの研究所と行っているプロジェクトでは、先端的な素材を糸の一部として織ることに取り組んでいます。いわゆるインタンジブルなもの、例えば熱とか、光とか、記憶を織ることがいかに可能だろうかという問いを据えて、それを職人さん達と一緒に考える。

西陣織には伝統的に絹だけではなく、和紙の上に金箔を塗ってそれを糸と一緒に織るという技法があるんですね。それに対して、温度で色が変わる機能性の材料を織り込んで、周りが25度を超えると、そこから水脈のように青く色づくという布を作ったりしています。

これまでお話ししてきたように、自分たちの周りにある関係や絡まりの存在の中に、装置が介入することによって絡まりを自覚するというか、絡まりの中に自分自身がいるということをもう一度認識するということ。その上で、明確にある関係というよりもっと絡まった中で相互に影響を与え合うような、そんなことがいかに可能だろうかというところで、マテリアルから体験へと引き上げていくようなトライアルをしています。

あえて言葉にすることで見つかる揺らぎ

藤井 ありがとうございます。筧さんの作品って、やっぱり全部美しいのと。あとなんだろう、あんまり言葉に頼らないですよね。ノンバーバルというか、説明しても本質は変わらないというか。

筧 そうですね。そのように体験できるところを探りたいと思いつつ。でも最近はむしろ、体験をあえて言葉にしてみる、みたいなことも展示の中ではやっていて、それはそれで結構面白いですよね。

藤井 あ、そうなんですか。

筧 「Journy on the Tongue」という、サウンドアーティストのevalaさんと、フードアーティストの諏訪綾子さんと手がけた作品で、食べ物と共に振動子を口に入れると味も変わるし、振動が骨を伝って頭の中に音の場が広がっていくし、というものなんですけど。これは諏訪さんのスタイルで、体験した後にみんなで話をするんですね。

僕も口で説明してもなかなか伝わらない、その伝わらなさを痛感するんですけど。でも、話してみると「お母さんのお腹の中をずっと旅してました」という人がいたり、「森の中を飛んでました」という人がいたり。同じ刺激を受けて同じ体験をするんだけど、言葉にすると全く違う。でも、「分かる分かる」「そういうこともあるよね」みたいな、共通しながらバラバラであることが心地良いような。言葉にして体験をフィックスさせるというより、その揺らぎをもうちょっと表に出してみようということはやっています。

物質的なものの根幹へのアプローチ

藤井 筧さんは、マテリアルというものを最初から意識されていたんですか?

筧 もともとは光や映像に関心があって、重なりと共に見ていたところに、どこかで素材の方に表裏がフリップした感じですね。プロジェクションマッピングって、実は素材が引き出しているんじゃないかって見えてきたんです。光も素材との関わり方の一つだけど、もっと素材が一緒に立ち上がってくるような、違う関わり方はいかに可能だろうかと。

素材は操作する対象でもあるんですけど、素材の持っているポテンシャルをもっと見たいということで、触覚・触感への関心を経て、今はマテリアル、あるいはマテリアリティというところに関心の中心があります。

藤井 なるほど。マテリアルというと、何か機能的な素材みたいな、組成が大事なように感じるんだけど、筧さんが言っているマテリアルってそういうことじゃないんですよね。

筧 そういう意味では、日本語としての分かりやすさでマテリアルと言っているんですけど、本当はマターの方に近くて。もっと物質的なものの根幹みたいなところに関心がある。でも、マターだけを追っているとどこからもアプローチできないので、マテリアルからアプローチする。その手前に、コンピューターとか、ツールとして扱い得るものが間をどんどん繋いでいっているような、そんなイメージです。

関わりの先にあるものを見せたい

藤井 コンピューターはもう、作品のどこにも見えないじゃないですか。マター、マテリアルに作用する環境の一部でしかないのが、やっぱりユニークだなって思うんです。

筧 そうなんです。体験は表に出して、仕組みは後ろに隠すみたいなところがある。でも、むしろ仕組みそれ自体が周囲と関係を持っているという状態が大事なので、なるべくブラックボックスにならないように。関わりは理解できるんだけど、さらにその先がある、ということを見せたいので。

先ほどのガラス管もすごくシンプルで。説明しろと言われれば全部分かるんだけど、その先に物語が広がっていく、あるいは気づきが展開していくという、そこをやりたいなと思っています。

重なり合い、混ざり合った上で分ける

藤井 筧さんのラボに集まっている学生さんやクリエイターの人達は、多分みんな筧さんのところにいたというのがちょっとずつ体の一部になって活動されているんだろうなと思っていて。

筧 僕は基本的にコラボレーションするという態度でラボメンバーと接するので。いわゆる職能を乗り越えるということではないんですけど、パキッと線を引いていたものが、ちょっとずつズレて混ざり合っていく関係。例えば、西陣織の職人さん達と一緒にやっているとだんだんラボメンバーが「ちょっと自分でも織ってみました」って織れるようになったり、職人さん達がコーディングできるようになってきてます、みたいな話もあったり。ハイブリッドな職能が立ち上がってくる。

やっぱり、考え方やものの見方っていうところも重なっていくし、重なった方が面白いなと。重なった上で、分けるところはパキッと分ける、みたいな。そういう“絡まりしろ”のようなところをどれだけ持てるか、ということですよね。意識的に持ち帰るのではないけど、なんかちょっと毛先に残っています、みたいな。その蓄積が結構面白いなと思っています。

AIと「モア・ザン・ヒューマン」

藤井 今、AIっていう新しい知性が生まれてきて。僕はなんだろうな、意味空間の窓口くらいに思っていて。今までなら自分が読んだもの、検索したものしか得られなかったんだけど、向こうには全部繋がった知識があるという窓をみんなが持てるようになっている。その窓は言語的な情報がほとんどで、絵画や画像も結局言語というか、セマンティックな情報に置き換えられている。そういう点で、筧さんの表現とどんなふうに混ざっていくのかに興味があります。

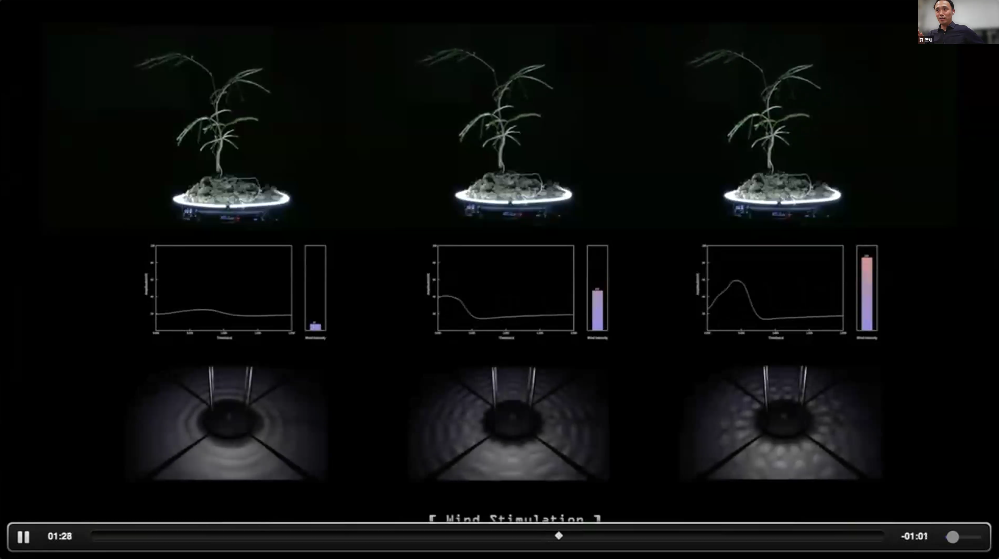

筧 今日は紹介しきれなかったんですけど、植物の生体電位をとって、AIで分析することで植物が感じているであろう風とか雨とかっていうものを、音や光として取り出すことにトライした作品があります。

僕らにとって面白いのは、AIをなんとか乗りこなしていくという態度ではなくて、新しいつながりにつながるというところが面白くて。AIを使うことによって、植物のある種の環世界が見えてくるというか、植物の向こうにある風や雨を植物の視点で感じ取れるようになっていく。AIを介しているんだけど、体験としては言語的なものではなくて、音や光というところに還元されていく。そのレイヤーに持っていくと面白いなと思っています。

藤井 だから、筧さんの作品は別に人が相手じゃなくてもいいってことだな。

筧 そうなんです。最近は「モア・ザン・ヒューマン」と言い始めていますけど、“関わりしろ”としては対象が人だけじゃないのが面白いですね。僕らは気が付かないけど、知覚できないところにある関係性の束の中に世界はあって、もともと関係しているはずなんですよね、人と植物は。

それに対して、作るという言葉がいいのか、顕在化するのか、なんかちょっと太くしたり細くしたりっていう作業だと思うんですけど、関わっていくことでもう一度気が付くとか、関わりを見つけるとか、そういったところが今重要なんじゃないかと思っています。

筧先生にとっての「#現実とは」

藤井 最後に、筧さんにとっての現実とはを一言でお願いします。

筧 現実とは、複雑に絡まり合う世界の中で、自分のつながる“絡まりしろ”から立ち上がる世界だと思っています。

藤井 複雑なものの中に、自分が引っ掛かっている部分。

筧 そうです。自分が関わっていると思っている部分もあるし、結果として関わらされている部分もあるんだけど、そういう自分の“絡まりしろ”が自分にとっての現実であって、その先にはさらに複雑な絡まりがあって、それぞれがそれぞれの絡まり方をしている。それを現実として見ているのかなと。

藤井 面白いです。“絡まりしろ”って普段使わない言葉ですよね。

筧 建築などの文脈では人とどう関わっていくか、周囲とどう関わるかみたいなところで語られたりします。最近は「エンタグルメント」といって色んなところで話されるようになっていますけど、自分にとっては今ある関わりだけじゃなくて、将来的に関わり得るかどうか、というところが面白いなと思っていて。それが“のりしろ”の“しろ”みたいな。

藤井 ああそうか、それがあることでくっつくわけだもんね。“しろ”がある。

筧 そうです、そこはむしろ自覚的に開くことができるかもしれなくて。そこに誰かが来てくれるかどうかは別にしても、“絡まりしろ”がある人だと繋がっていくかもしれないし。テクノロジーも、閉じるものもあれば、“しろ”の開かれたテクノロジーもあると思っていて。

藤井 筧さんの場合は、そこがダイナミックに増えたり減ったりしているんでしょうね。

筧 そこが面白い、と思ってやっています。まったく絡まれないこと自体も面白いと思うし、今のAIも絡まり方がどんどん難しくなっているけど、その状況をむしろ面白がっていくのがいいんじゃないかと思っています。

(テキスト:ヨシムラマリ)

登壇者

筧 康明

インタラクティブ・メディア研究者/アーティスト

慶應義塾大学、MITなどでの活動を経て、2018年より東京大学大学院情報学環にて研究・制作・教育に従事。博士(学際情報学)。

物理素材や現象とデジタル技術を掛け合わせ、モノや身体、空間を介した体験を拡張するインタラクティブ・メディアを開発する。

エンジニアリング/アート/デザインの分野をまたがって活動を展開し、SIGGRAPH、Ars Electronica Festival、YCAM山口情報芸術センター、ICCなどでの展示や、STARTS PRIZE 2022 Honorable Mention、第23回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞、ACM CHI2017 Best Paper Award、平成26年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞など受賞も多数。

藤井 直敬

株式会社ハコスコ 取締役 CTO

医学博士/XRコンソーシアム代表理事

ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授

デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授

MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。

主催