デジタルハリウッド大学と現実科学ラボがお届けする「現実科学 レクチャーシリーズ」。

「現実を科学し、ゆたかにする」をテーマに、デジタルハリウッド大学大学院 藤井直敬卓越教授がホストになって各界有識者をお招きし、お話を伺うレクチャー+ディスカッションのトークイベントです。

X(旧Twitter)のハッシュタグは「#現実とは」です。ぜひ、みなさんにとっての「現実」もシェアしてください。

概要

- 開催日時:2025年3月27日(木)19:30~21:00

- 参加費用:無料

- 参加方法: Peatixページより、参加登録ください。お申込み後、Zoomの視聴用リンクをお送りいたします。

視聴専用のセミナーになりますので、お客様のカメラとマイクはオフのまま、お気軽にご参加いただけます。

ご注意事項

- 当日の内容によって、最大30分延長する可能性がございます。(ご都合の良い時間に入退出いただけます。)

- 内容は予期なく変更となる可能性がございます。

- ウェビナーの内容は録画させていただきます。

プログラム(90分)

- はじめに

- 現実科学とは:藤井直敬

- ゲストトーク:奥野克巳氏

- 対談:奥野克巳氏 × 藤井直敬

- Q&A

登壇者

奥野 克巳

人類学者・立教大学教授

ボルネオ島の狩猟採集民プナンのフィールドワークをここ20年続けている。

主な著作に、『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』『はじめての人類学』『ひっくり返す人類学』など。

藤井 直敬

株式会社ハコスコ 取締役 CTO

医学博士/XRコンソーシアム代表理事

ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授

デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授

MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。

共催

※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。

コンテキストの違いから現実を考える

藤井 本日は立教大学の奥野克巳先生をお招きしています。奥野先生は狩猟採集民「プナン」の研究で非常に有名です。今回お話をいただくにあたり、僕も予習として西表島のジャングルで1週間の自給自足生活を体験してきました。やっぱり、ジャングルにいる自分と都市にいる自分って微妙に違うんですよね。コンテキストが現実の定義を変えてしまう。ですので、今日はお話しできるのを楽しみにしておりました。

奥野 ありがとうございます。私は文化人類学、あるいは社会人類学と言われているものを専攻しておりますので、今日はその観点から東南アジアのフィールドで経験する現実と、現代日本で生活している時に感じる現実の違いをお話ししたいと思います。

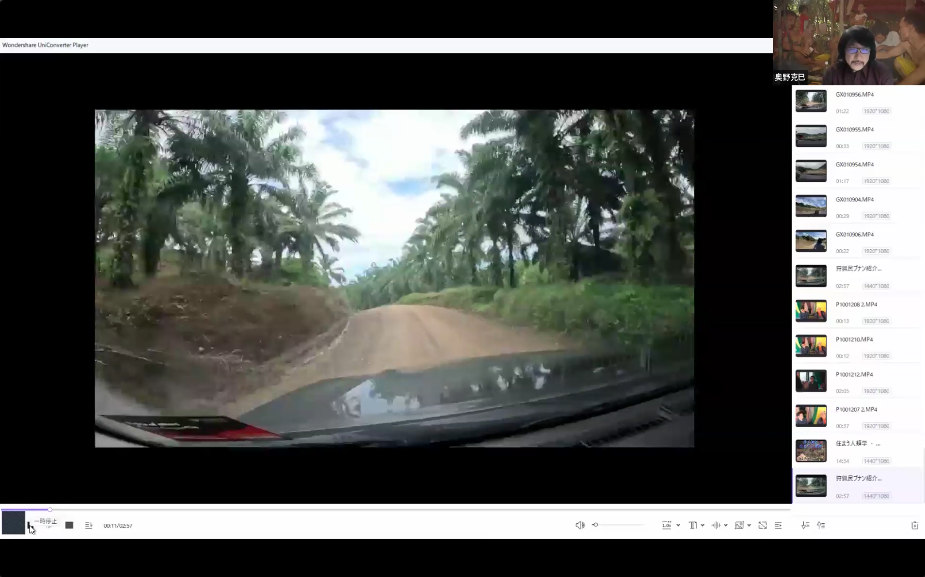

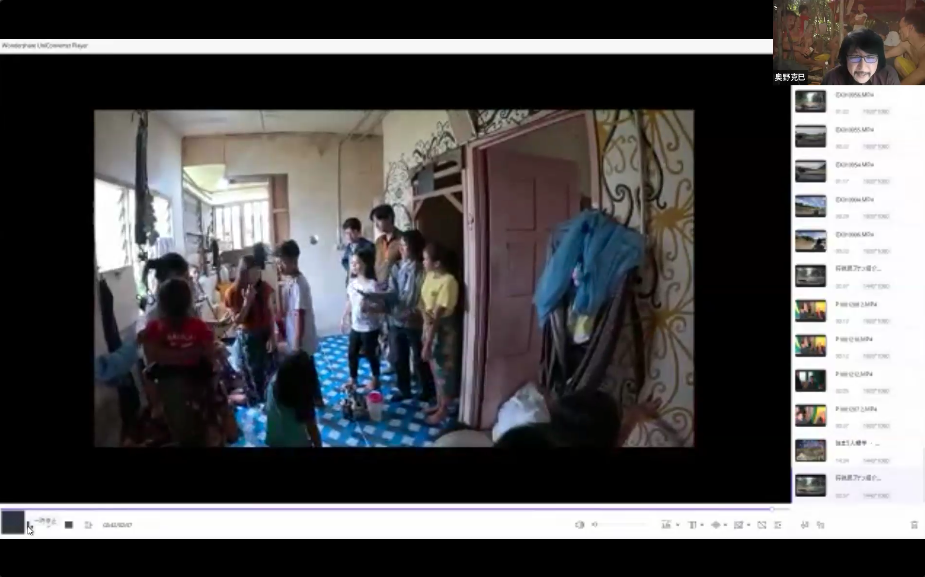

マレーシアの狩猟採集民「プナン」

奥野 私自身のプナンの研究は今年で20年目になります。その人たちがどこでどのように暮らしているのか、ビデオをお見せしながら紹介します。場所としては赤道直下、マレーシアのサラワク州というところですね。南シナ海に面するビントゥルという街がありまして、そこからアブラヤシのプランテーションの運搬道を通って、車で4時間半くらい移動したところにプナンの居住地があります。

居住地というのは、マレーシア連邦政府が建ててくれた家があって、彼らの住所がある場所です。ただ彼らは狩猟採集を生業としていて、いわゆる定住生活ではなく、半定住的な生活をしています。ブラガ川を遡って森の中に入っていって、そこで狩猟採集をして糧を得ているわけです。

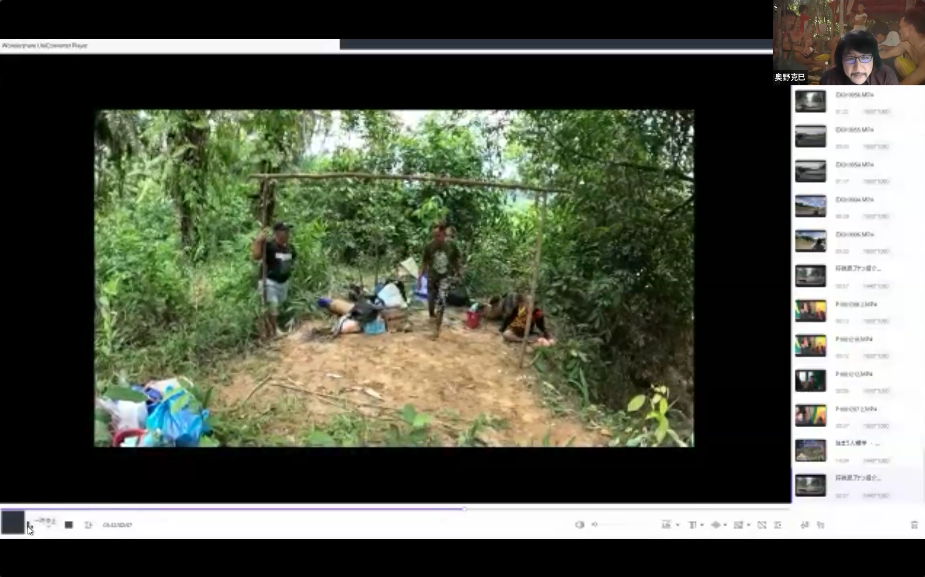

これはキャンプ、狩猟小屋を建てているところです。こういうところにだいたい数日から長くても数週間寝泊まりをして、そこで糧を得て食べて生活をするということをしています。私はだいたい、半年に1回ほどプナンの人たちが住んでいる場所にフィールドワークに出かけています。

ライフルの銃弾からみる考え方の違い

奥野 今年の3月にもプナンの居住地に入りました。その際に、ビントゥルで食料や水、調味料、ビニールシート等の資材、船外機の燃料といったものを調達して、狩猟キャンプを張るためのものはほとんど用意されていました。ただ、あと一つ必要なものがあります。それがライフル銃の銃弾だったんですね。

狩猟採集民であるプナンは、狩猟免許を持っていません。基本的に文字が読めないので、試験を受けられないこともあるんですけれど、とにかく都市部で銃弾を買うための許可証を持っていない。ライフル銃は実は彼らの手製なんですが、銃弾は居住地の周辺で手に入れようとします。

それで、近くで雑貨店を営むイパという人がいます。彼は焼畑農耕民「クニャー」で、街で銃弾1個を4リンギッドで購入してきて、自分の店で1個15リンギッドで売るんです。リンギッドはマレーシアの通貨単位で、1リンギッドが約40円です。つまり、160円で買ってきて、600円で売ると。まあ、プナンも「暴利を貪っている」と言って苦々しく思っているわけですけれど。そういうこともあって、イパより安く売ってくれる人がいれば、そこから購入したいと考えている、というのがこの話の背景です。

彼らは私たちが行くと銃弾を買ってくれると思っている。で、アブラヤシのプランテーションの中にあるキャンプで、銃弾1個を8リンギッドで売っている人がいると知らせてきたんですね。それで、車で30分くらいだから行こう、と誘ってきたんです。翌朝行ってみると、売ってくれる当人は仕事に出ていて不在だった。プナンも「まあ仕方ない」となって、「夕方もう一度来よう」と言ったんですね。

でも、往復の車代に50リンギッドかかるんですよ。それも含めて試算してみると、銃弾10個で80リンギッド、朝夕2回の車代に100リンギッド、合わせて180リンギッド。歩いていけるイパの店で買うと10個150リンギッドだから、明らかにこっちの方が安い。さらに言えばですね、銃弾を買うのは私の所持金なんですよ。だから帰りにイパの店に寄って買おう、その方が安いと言ったんですが、彼らは私の言い分をスルーしました。無視しました。イパの店の前を通ったんですが、車を止めずに居住地に戻りました。

効率的、合理的ではないプナン

奥野 その後どうしたかというと、次の日の朝早く狩猟キャンプに出かけることになって、その直前にイパの店で銃弾10個を150リンギッドで買いに行くということになりました。結果的には私の思惑通りになったわけですが、さて、このエピソードをどういうふうにとらえるか。

これがプナンのやり方なんです。目的合理的に行動しているのではない。効率であるとか、計算してどちらが優れているとか安いとか、こういうことをほとんど考えません。私自身、しばしばこれまで悩まされてきたんですけれども、効率的・合理的に行動すること、それを意識することが、実はひとつの見方、ひとつの捉え方でしかないと言えるんじゃないか、ということですね。

分かりやすくするために補助線を引くと、社会学者のマックス・ウェーバーは社会的な行為の類型を4つに整理しています。それは何かというと、「目的合理的行為」「価値合理的行為」「感情的行為」「伝統的行為」です。ひとつひとつは今のところ置いておいて、「目的合理的行為」は何かというと、目的を達成するために効率的で合理的な手段を選ぶ、ということです。

我々、現代日本人はだいたいこれに従っています。でもプナンはそうではない。じゃあどの類型かというとはっきりしないんですけれども、彼らの通常のやり方に従っている点では、伝統的行為と言えるかもしれない。いずれにしても、計算を徹底的に尽くすことによって目的合理性を追求するような行為にはなっていないと言えるだろうと思います。

現実とは認識のあり方に過ぎない

奥野 ここで、現実という問いに少し戻ります。簡単に言えば、現実というのは人々の世界の捉え方、認識のあり方に過ぎないということですよね。イパの店で銃弾を10個買う方が車を2回出して買うより安いのであれば絶対的にそっちの方が良いと考えること、これはひとつの見方、世界認識に過ぎない。仏教には唯識学派というのがあって、唯一その認識、心だけがあってそれ以外のものは存在しないと言いますが、まさにそういうことなんだと説明できます。

プナンは私たちと大きく異なる形で世界を見ているという事例は、いくつも挙げることができます。例えば先ほど私は「ブラガ川」と言いましたが、彼らには「川」という言葉が無い。水は「ボー」と言うんですけれども、ブラガ川は「ボーブラガ」、つまり「ブラガ水」なんですね。水は常に生成変化するもので、川や池など形を持ったものとして彼らは物事を捉えていない、ということなんです。

他にも、彼らには「ありがとう」「ごめんなさい」という言葉がない。これについては、シェアリングエコノミーなので、個人所有という観念そのものが薄いんです。なので、自分が持っているものを誰かに分け与えることに対して、お礼を言わないわけです。「ありがとう」が無いということは、感謝の感情、ありがたいなぁという感情そのものが無いということにつながっていく。「ごめんなさい」が無いのは、謝罪の気持ちもないということなんですよ。

そうしたことから、彼らが世界をどういうふうに見ているかということが著しく広がっていくわけですね。つまり、同じ人間であっても、やっぱりその文化によって人々が世界をどう見ているのかもかなり違うんだ、ということになります。

「ありがとう」が無い狩猟採集民

藤井 ありがとうございます。僕も今回、ジャングルで狩猟採集型の生活を1週間やって。そうすると食べ物がやってくるとみんながわーって集まってきて、ごはんだよって均等に分けるんですよね。それで、狩猟採集で暮らすと自然とそうなるんだなって思ったんだけど。

一方で、かまどの周りとか僕すごく気になる方なんで、ずっと掃除してるんですよ。朝起きたらお湯を沸かしてね。お湯を沸かすのだって、熾火から起こしてとやると、30分くらいかかるわけですよ。それで苦労して沸かしたお湯を、何も気にしないで平気で飲んでいくやつが出てくると、「お礼くらい言えよ」って思ったの。やっぱりそれは僕らの社会からきている認識の仕方なんでしょうか。ジャングルに暮らしていても、「ありがとう」「ごめんなさい」を持っている民族もいるわけですよね?

奥野 それが、よく報告されているのは、狩猟採集民というのは「ありがとう」という言葉そのものが無い、というケースが多いんですね。

藤井 ええ!そうなんですか。じゃあ、プナンに限ったことじゃない?

奥野 そうですね。基本的にはシェアリングエコノミーで、何も栽培したり飼育したりしていないので、備蓄が無いんですね。森に入って、運が良ければ食べ物が獲れるけど、悪ければ獲れない。だから獲れた時には、近隣にいる人たちまで均分して、食べて生きていく。別の時に、自分のところが獲れなくて近隣の家族が獲ってきた場合は、そこに行ってむしゃむしゃ貪り食うということが自然に行われている。だから、そこに感謝の概念が発生する余地は無いんだろうと思います。

シェアリングエコノミーの本音と建前

藤井 先生の本で、女の子に飴玉をあげたら独り占めしようとしたので、お母さんが「ダメよ」って言った、というシーンがすごく印象的で。これは放っておいたら人間はそっちに行くんだけど、行かないようにしているということですか。

奥野 おっしゃる通りですね。小さい子に私たちがお土産で飴玉なんかを渡すと、やっぱり独り占めしたいんですね。だから所有欲というのはあるんだと思うんです。それを、大人たちがお兄ちゃん、お姉ちゃんたちにも分けなさいと言ってしつけるというか、教えるわけですよね。そうすると、人が見ているところでは自分がもらったものを分配するようになる。

藤井 本音と建前があるんですね。

奥野 生き残っていく上では、全ての人に食料が行き渡るように工夫して社会生活を営んでいる。ただ心の奥底には独り占めしたいという所有欲が残っているのは、我々と同じだと思います。

藤井 その飴玉みたいな時にね、ほころびが出てくるのが面白いなと思っていて。でも日本でもお兄ちゃんがもらったらみんなに分けなさいって言うじゃないですか。だけどプナンみたいにならないのは、教え方の強さが違うのかな?プナンの人たちは社会が常に見張っている、というか。

全てのものを全ての人が共有する

奥野 そうですね。日本の場合は、お兄ちゃんが分けなさいと言われたとしても、原理としてあるのは個人が所有の主体になるという社会です。飴玉くらいなら分けるかもしれないですけど、おもちゃなら個人的に所有する。大きくなると、自転車やスマホも自分のものだと。また物だけではなくて、知識や技能もその人に所属するもの、個人が所有するものと考える。それゆえに、学校に行った時に個人の成績が評価の対象になるわけです。

プナンは、あらゆるものを共有することを社会的に徹底させている。技能や知識というものも、個人が所有するものではなくて、共有しているものとして彼らは考えている、ということなんですね。

藤井 なるほど。それを維持するための、おそらくすごく強い力が働いているんですよね。その中では、みんなに分け与える人が立派な人ということになっている。

奥野 そうです。率先して分かち合う人はだいたい何も持っていない状態になります。そうすると、周りから尊敬を得るということになるわけです。

一つの現実ではなく、それぞれの現実がある

藤井 まあ、効率的・合理的であることを重視しない考え方の人は、僕らが普通に生きている世界でもたくさんいますよね。お酒をいっぱい飲むことが身体に悪いと思わない人もいるし。プナンが特別なように思うけど、人ってそういうものなんですかね。

奥野 そこがおそらく、結構重要なことではないかと。つまり、一つの現実があるのではなく、それぞれにそれぞれの現実があるということですよね。

藤井 生物学的な認知、例えばセンサーレベルでの性能なんていうのはあまり変わらないんだろうなと思いました。それをもう少し高次認知のレベルにずらした時に違いがあるというだけの話だとしたら、脳の処理にいろんなバリエーションがあって、それがいろんな文化や振る舞いの違いの基礎になる。

奥野 コウモリなんかが目ではなく反響定位で物事を探るように、それぞれの種によって世界は異なる。同じようなことが、文化についても言えるということですかね。

藤井 文化や、社会の教育もそうですけれども。それによって見えるものが見えない、感じられるものが感じられない、ということも当然起きてくる。プナンなどの狩猟採集民が環境に依存した生活をしていると、そこに一定の型ができて、僕らと違う認知が起きているというのは、それはそうだなと。

共同体のなかで駆動する性愛

藤井 プナンには夜這いのシステムがあるそうですね。それは、両者の了解のもとで行われるんですか?

奥野 個と個の間の性愛というふうなものではないんですね。「いいな」と思うのはあるんですが、あの人いいなと思ったら誰かに伝えるんです。例えば、女性だとすると、相手の男性の周りの人たちがなんとなく言うわけです。「君、夜這いに行ったらどうだ」みたいなことを。

藤井 行ったらどうだ、と。

奥野 そして、男が行くようになるわけですね。性愛の駆動そのものが、個人が誰かを好きになってそこで発動するというよりも、共同体の中で半ば公然と決められていって駆動するようなやり方なんです。

個と個の関係が前面化した私たちの社会でも、小学校から高校くらいまでは共同身体的なものとして性愛が起きるようなことは今でもあるんじゃないかと思います。それがもっと制度化していると言いますか、社会を存続させるためにどのように性愛、つまり再生産が可能になるのかということを、誰がどんな形で子供を作っていくのかということを、全員が関心を持って注視している。

子供もやっぱり、みんなで育てるんですね。アロペアレンティングって言うんですけれども、全員が全員に関心を保ちながら、社会というものが運営されていく。

プナンに感じる圧倒的な他者性

藤井 プナンの話を聞く時に何が違うんですか?って聞かれることが多いと思うんですけれども、逆にここは変わらないなっていうのはありますか?

奥野 我々とそれほど違わないとは思うんですけど、やっぱり圧倒的な他者であるというふうにも言えるんですね。「ありがとう」「ごめんなさい」もそうですけど、人が死ぬことに関しても、死んだら終わりなんですね。お墓を作らないとか、死んだ人、死そのものについて語ってはいけないとか。それがフィールドワーカーである私にとっては、歴然とした現実と言いますか、ものすごい落差として感じられる。ある意味、人間とは何かを考えていくひとつの手がかりになるんだろうと思います。

藤井 死が無いというのは、話すこと自体がタブーなんでしょうか。

奥野 思い出すことを極端に嫌います。例えば、写真なんかを持って行って、そこに死んだ人が写っていると、破り捨ててしまう。そういう感じですね。思い出して悲しくなることを避けたい、そのために死は語られてはいけないと考えられている。

藤井 ということは、悲しいという気持ちはあるんですね。

奥野 言葉としてもあります。とにかく四六時中一緒にいて、非常に密に暮らしているので、死というのは衝撃が大きいんだと思うんですね。やはり、思い出さないということはないんです。でもその時には言葉ではなく鼻笛で死者とコミュニケーションする。悲しいという気持ちとしてはとても強いと思います。

藤井 むしろ僕らより強い可能性がある。語れない、語らない方がいいぐらい悲しみが強いんですね。

奥野先生にとっての「#現実とは」

藤井 最後に、奥野先生にとって現実とは何か?をお伺いしたいと思います。

奥野 今日お話ししたことから言えるのは、プナンには彼らの現実があると思うんですよね。そして、我々の現実というものがある。私がフィールドから帰ってきてよく感じるのは、私自身が今、現実というものにいかに囚われてしまっているのか、ということです。

私たちはそれぞれの現実に囚われてしまっているんですけれど、それだけではなく別の現実の中に入り込んで、没入して、溶け込んでいって理解し、さらにはその現実の中で自在にそれを把握することもできるのが現実ではないかと思います。

藤井 ちょっと長いので、ひと言で。

奥野 なんていうんでしょうかね。彼らの現実と私の現実があるんですけれども、現実そのものは何かというと、囚われているもの。

藤井 現実とは、私たちが囚われているもの。

奥野 そういうことです、はい。

藤井 きれいにまとまりました。ありがとうございます。

(テキスト:ヨシムラマリ)

本レクチャーのアーカイブはReality Science LabのYouTubeチャンネルにてご視聴いただけます。