2025年9月26日、「現実科学レクチャー Vol.63」が開催されました。本ページでは、当日のレクチャーの様子をレポートとしてお届けします。

※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。

メディア・アートは現実を変容させる

藤井 本日はキュレーターの畠中実さんをお招きしました。僕は畠中さんがキュレーションした作品をずっと体験していますが、直接お話しできるのはすごく久しぶりなので、今日は楽しみにしていました。

畠中 よろしくお願いいたします。自己紹介をしますと、僕はNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)で今年の3月末までキュレーターとして働いていました。1996年の開館準備から関わっていたので、28年ぐらいになります。その間に多くの展覧会を手掛けてきました。ICCだけではなく、森美術館のような国内の美術館、また海外でも展覧会のゲスト・キュレーターやアドヴァイザーなどをしてきました。また、多摩美術大学 教授の久保田晃弘さんと『メディア・アート原論』という本を出しています。

僕はキュレーターという立場で、主にメディア・アートと言われるジャンルのものを色々と手がけてきました。メディア・アートの特徴、本質というのは、それこそテクノロジーを援用して現実を変容させるところにあります。まあ、アートはテクノロジーを使わなくてもそれをやっているとも言えますが、今日はそんなお話をさせていただきたいと思います。

テクノロジーを介した例外的な表現

畠中 メディア・アートとは何か。ひと言ではなかなか定義しにくいんですけれども、先ほどの『メディア・アート原論』の序論では「これまでの芸術を作り上げてきた伝統的な方法によらない、テクノロジーを介したあらゆる例外的な表現」としています。

これまで、テクノロジーを使った表現は当初はなかなかアートとして認められず、段階を踏んでだんだん認められていくという歴史があるわけなんですけれども。それが起こった時には、非常に例外的な形でとらえられている。そうした例外的な表現の中にある可能性をアートとよんでいる。

そうであるなら、現在の状況、こうしたテクノロジー環境では、メディア・アートの定義や守備範囲はますます拡張していくはずです。テクノロジーによってアートは変えられるけれども、メディア・アートもまたテクノロジーを批評的にとらえることで、テクノロジーを変えていく。そうしたフィードバックを繰り返していく営みである。

サブジャンルもどんどん拡張しているという状況にあります。そしてここに書いたVRやAR、MRというのは、総じて現実とは何かを問うていくもの、現実との対比の中で語られるものであると思っています。

メディア・アート化する現代アート

畠中 先日まで森美術館で開催していたゲーム・アートをテーマにした展覧会『マシン・ラブ』も、現代アートの中でメディア・アート的な表現が一般的になってきていることを証明するひとつの例だったと思っています。森美術館は現代アートの美術館ですが、メディア・アートを中心に扱う展覧会は初めてということでした。

僕はキュレーションには関わっていませんが、アドヴァイザーという形で多摩美術大学の准教授でありアーティストでもある谷口暁彦さんと展覧会の前提となる色々な議論をさせていただきました。その中で、メディア・アート的な状況が現代アートの作品のモチーフになっている、という現状認識から始めています。

そうした状況はもちろんコロナ以前からもあったんですけれども、コロナ以後により加速している印象があります。こうしたオンラインのウェビナーがポピュラーになったり、Uber Eatsのようなものが流行ったり、メディア・アート的なプラットフォームを日常的に使用することが一般的になってくると、それが現代アートのモチーフと重なり合ってくる。

となると、メディア・アートというジャンルはいずれ現代アートに包摂されてなくなっていくのではないか、ということですね。実際にメディア・アートに先立ってヴィデオ・アートというジャンルがあったんですけれども、現在のように映像メディアが偏在化すると、そのジャンルの特異性みたいなものが薄まって、ジャンルとしては消滅してしまったと言っていいと思います。

「ジャンル」ではなく「ものの見方」ではないか

畠中 メディア・アートも同じような道をたどるんじゃないかと言われているわけですが、僕は現代アートのメディア・アート化と考えたほうがいいのではないかと思っていて、現代アートがメディア・アート的な状況に包摂されている。逆なんじゃないかと。メディア・アートは美術のいちジャンルを表現する言葉ではなく、むしろものの見方ではないか、ということを最近はよく言っています。

例えば絵画であっても、彫刻やダンス、小説、音楽、なんでもいいんですけれど、そういうものの中にメディア・アートがあるということですね。なので、メディア・アートと言われているものの中でも、メディア・アートじゃないものもあるかもしれないという。なので、余計に難しくなっているとも言えますね。

テクノロジーは人を耽溺させ感覚麻痺を起こさせるもの

畠中 マーシャル・マクルーハンの『メディア論 人間の拡張の諸相』という1964年の本の中で、ナルシシズムの語源について書かれています。そこでは、ギリシャ神話のナルキッソスであり、さらにギリシャ語の「narcosis(感覚麻痺)」に由来すると言われています。

ご存知のように、ナルキッソスは水面に映った自分の姿に魅入ってしまう。それで自己愛と言われることが多いんですが、実際にはナルキッソスは自分を愛したのではなく、それを自分と気付かずに愛してしまったのだとマクルーハンは言っています。今で言えばそこにある映像を、自分の映像であることに気づかずに愛してしまった。

つまりテクノロジーというものは、VRや拡張現実に限らずですが、私たちがそれを使用している感覚を麻痺させるものであると言えます。なので、我々は仮想現実の中に没入して、それが現実であるかのように感じてしまうということが起きる。そもそもテクノロジーというのは、それに耽溺させてしまうものだから、ということですね。

現実に戻ってきた時にこそ意味がある

畠中 一方で、メディア・アートはそうしたテクノロジーやメディアを使って、改めてそれを意識させるものでもあると思っています。例えば藤井先生とGRINDER-MANのSR作品『Neighbor』では、体験した後のリアクションで「これは現実じゃなくてよかった」というのがすごく多かったのを覚えています。

つまり体験中はそこへ耽溺して、これが作られた現実だということを信じられなくなっているんだけど、装置を外した時に「やっぱりこっちが現実なんだ」と安堵する。そういう意味で、外した時、現実に戻ってきた時にこそ意味があると言えるのかなと。

ですので、今ゲームやAIを使ったアートが非常に台頭しているのは、私たちが現実感をたやすく喪失してしまうんだということと、そこで現実を再認識すること、二つの意味があると思っています。

信じることをやめても消え去らないもの

畠中 そうしたところで、ゲーム・アートというのも今注目されています。ICCでは2018年に『イン・ア・ゲームスケープ』という、ゲーム空間に拡張された私たちの意識とその変化をとらえることをコンセプトにした展覧会を行いました。

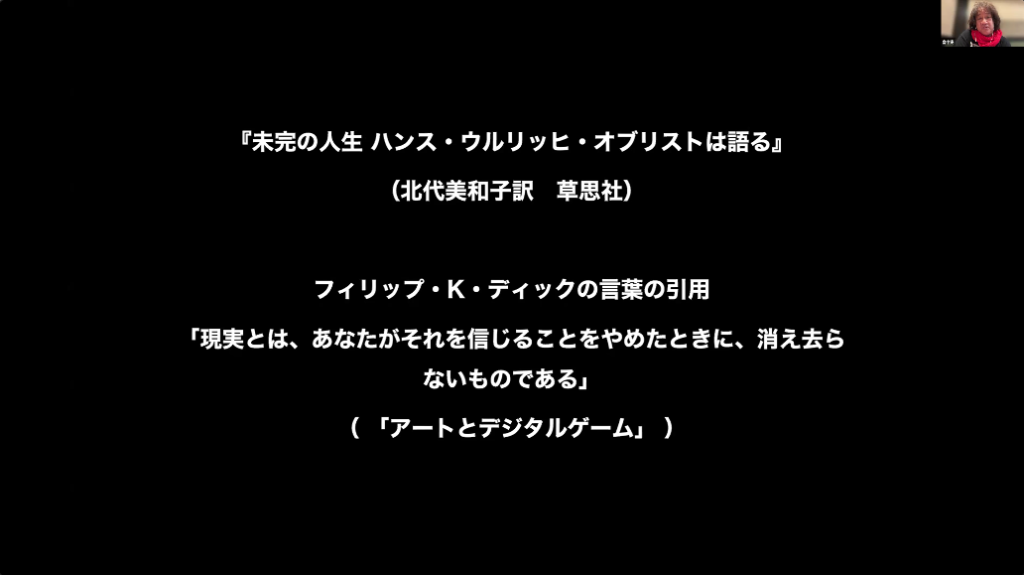

2022年には、ハンス・ウルリッヒ・オブリストという、世界的な有名なキュレーターが『世界を作るデジタル時代のゲーム・アート』という展覧会をキュレーションして話題になりました。ICCの方が4年早かったなと喜んだんですけど、まあオブリストのようなキュレーターがゲーム・アートに注目するような時代になったのです 。

彼が自伝的に半生を記した本(※『未完の人生 ハンス・ウルリッヒ・オブリストは語る』)の中でもゲーム・アート展に触れていて、そのチャプターの締めの言葉でSF作家フィリップ・K・ディックの言葉を引用しています。「現実とは、あなたがそれを信じることをやめたときに、消え去らないものである」と、まさに今日のお話にちょうどいい一文で、びっくりしたんですけれども。

オブリストは本の中で、ゲームというのは複数の現実を生きることを可能にするものだと言っています。ゲームの中では撃たれて死んじゃうかもしれない。でも現実に死ぬわけじゃないので、何回も死ぬことができる。そういうことを経験するための装置だと。でもそのゲームの世界が消えた時に、それでも消え去らないものが現実であるとするなら、先ほどの『Neighbor』のように残ったものを現実として再認識する作品であるとも言えます。もう一度戻ってこられることが重要だということですね。

現実の様態は変化している

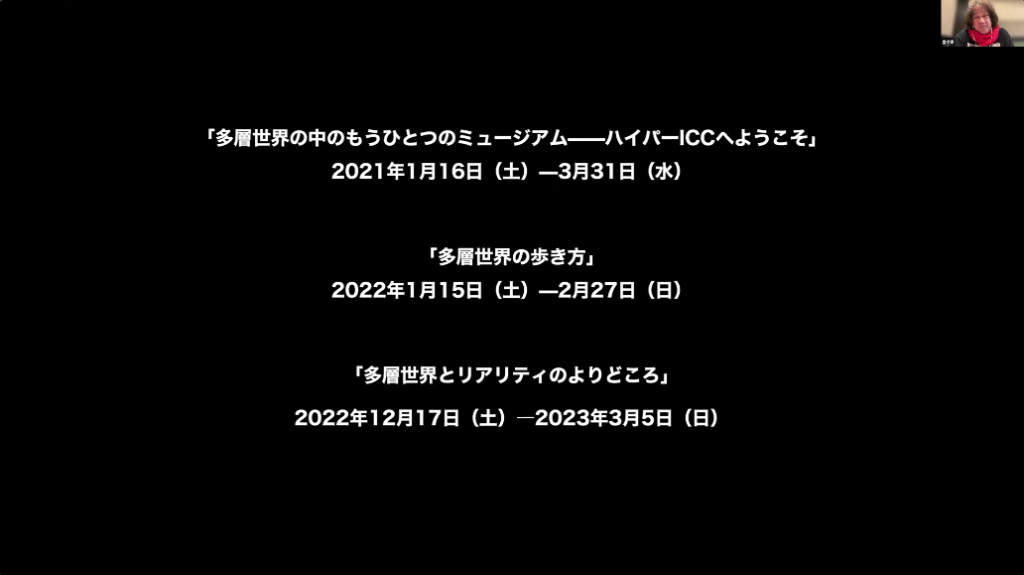

畠中 最近の活動について触れると、コロナの最中に「多層世界」をテーマにした3つの展覧会をシリーズでやりました。年に1回、3年かけて毎年違う展覧会になっていて、変わっていく状況に対応して今現在の現実の表し方はなんだろうと考えています。

1回目の2020〜2021年あたりはやはりもう完全に「あちらとこちら」みたいな感覚でしたし、2回目はそれがある程度日常化すると、いかに部屋の中で過ごすか、みたいな展覧会になりました。3回目は多層世界とリアリティの拠り所、リアルとバーチャルの間のグラデーションが大事だという展覧会になったんですね。

その3年間をやっただけでも、状況に応じて我々の現実の様態が変わっていくということが分かった気がしています。今はわりと現実に立ち返るという感じがあって、特に美術館や展覧会は元に戻ろうという力がすごく強かったなと思いますね。

展覧会の実践としてはちょっとひと段落した感じもありますが、3年かけてやったことを、それこそ現実をどう変容させて、現実の意味を問うような活動に結びつけられるのか。今後も何かしら進められるといいのかなと思っています。

VRを使うからこその表現

藤井 ありがとうございます。VRとかでね、ヘッドセットを外した後に残るものっていうのがやっぱり面白いなあと僕も思うんですよね。

畠中 本当に、VRを使って制作するアーティストがすごく増えていて。それこそ現代アートをやっている人たちの制作手段としてVRが使われ始めているというのがとても興味深いですね。例えば小泉明郎さんや雨宮庸介さん。もちろんコロナ前からやっている方もいますが、コロナ中に加速したという気がしていて。やはり人が集まれない中で、VRというシステムが作品制作と非常に相性が良かった。

そして今度は、表現する内容もVRを使うからこその内容にどんどん変わっています。単にバーチャルな現実をヘッドマウントディスプレイで見るだけの作品だと面白くない。やっぱり現実との対比があってこそバーチャルなものが面白く感じるというところがあるので、そこを考えないと作品にならないんですね。

藤井 現実と別のタイムラインになっちゃうと戻ってきた時につながらないんですよね。SR作品の『Neighbor』のようなものの面白さって、リアルが結構混ざっているところなので。つながるからこそ、「もしかしたらアレって本当かも」と分からなくなる。

埋没することと、戻ってくること

畠中 切り替えたり、行ったり来たりしないと、現実とはっていうことがむしろ分からなくなってしまう。例えば、薬物をやって幻覚を見て、行ったきりになっちゃった人にとってはもうあちらが現実だったりするわけですよね。

非現実みたいなものは、まあ普通に絵画でも表現できるし、彫刻でもできるし。でもやっぱりVRのような表現を使うことで、よりリアリティに近づけることができて、なおかつリアリティとのギャップみたいなものを入れ込めるのが非常に大きいと思うんです。

絵画でもその世界に入り込んじゃう、みたいなことはできるけど、何というかすぐに戻ってこられちゃうので。もう少しだけあっちに長く埋没させることで、より本当の現実を感じられる。

藤井 現実って、結局僕らがとらわれている場所、信じても信じなくてもある場所だから。どうしようもないところ、ですよね。

現実がパカッと割れる瞬間

畠中 それこそフィリップ・K・ディックの小説じゃないですけど、登場人物に偽の現実みたいなものにとらわれた人がたくさん出てくるでしょう。物語の終盤に「それが実は現実じゃなかった」っていうのが割とよくあるパターンのストーリーで。それまではバーチャルな、非現実な方の世界の話なんですよね。それが殻のようにパカッと割れてしまう。

その人物がそっち側にいることを疑わずにいることが重要だと思っていて。『ブレードランナー』の映画もそうですよね。途中でデッカード(※主人公)が「これはどっちが現実なんだ?」と思ったりするところが。原作の小説(※『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』)だけ読むとすごく時代がかってるっていうのかな?

藤井 やっぱり、ちょっと古臭いからね。

畠中 それをリドリー・スコット監督がまるっきり変えてくれたので。ああいう世界観に刷新されたので、生き延びたっていうところはあると思うんですよね。

世界観を刷新することの重要性

畠中 だから、世界観を刷新するってすごく重要な工事だと思います。現実を変えるというのも、現実というプラットフォーム自体は共有なんだけど、その世界観をガラッと変えると何か違う意味が立ち上がる。そういうことができないかと思うんですね。

藤井 今あるものをメタ化して、もう一度ガチャンと再配置して、というのはまさにアートが得意とするところではないですか?

畠中 本当にそうですね。メディア・アートでも、新しい技術を使うだけではなくて、廃れたガジェットみたいなものを引っ張り出してきて、何かそこに新しい視点を与えるというのが一つのジャンルとして確立しているのもそういうことだと思いますし。

古びたテクノロジーには、それぞれが登場してきた時代的・社会的背景があって、絶対にその持っている意味は廃れないので。その意味をどういうふうに現在と接続するかという、『ブレードランナー』的な世界観の刷新が重要といいますか。

藤井 すごく才能が必要な気もしますけどね。『ブレードランナー』だって、リドリー・スコットだけじゃなくて、デザイナーのシド・ミードもいて、みたいな偶然の重なり合いもあったと思いますし。

解像度の高さは本質ではない?

藤井 いわゆる哲学者の方々とこういう話をすると、やっぱり現実っていうのはそこにあるんじゃなくて現れるものだってみんな言いますよね。何らかのきっかけで、ヘッドマウントディスプレイを外すっていうことは結構大きなトリガーだと思うんです。奪われていた視覚が戻ってくる。そこで何かが残るっていうのが、今まではなかったですよね。

畠中 外した時に、今まで見ていた人工的な映像と、今見ているものの間に認識みたいなものが残るっていうのか。

藤井 体験なんですよね、やっぱり。

畠中 VRやMRを現実と重ね合わせて、こっち側の現実が揺らいでしまうというのかな。体験し終わった後にこちらの現実が何かすごく脆いものだと思わされるようなところがありますね。

藤井 その時に、現実と区別がつかなくなるほど高精細にしたらどうかと思って試したんですけど、あんまり変わらないんですよ。「だから何?」でしかなくて。やっぱりそこで生まれてくる体験、ナラティブがいかに自分の中に残るか、それだけだと思う。だから、ビット絵でだって僕らは泣けるわけですよ。

畠中 それでいて、そういった作品の中ではいわゆるキャラやアバターみたいなものと違和感なく共存できたりするじゃないですか。それも不思議だなあと思うんですね。

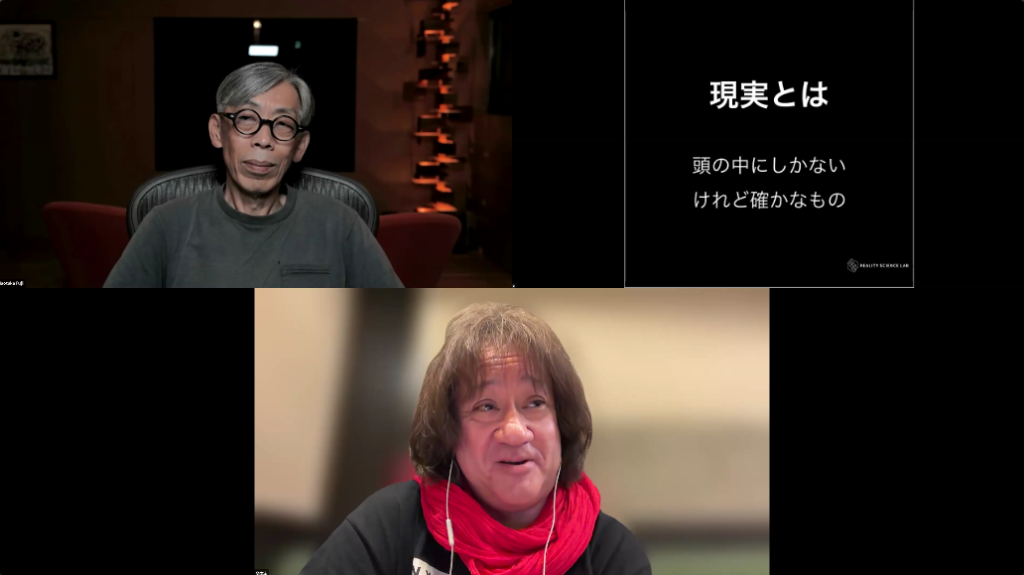

畠中さんにとっての「#現実とは」

藤井 では最後に、畠中さんにとっての現実とは、をひと言でいただきたいと思います。

畠中 そうですね、僕もディックの話を読んでここまできたので、そういう意味では同じように思っているところがあって。現実とは、頭の中にしかないけれど確かなものっていう感じですね。

自分の見ている世界って自分にしか分からなくて、どうやったら他の人の見ているものを見られるのかって思うけど、絶対に無理じゃないですか。結局、感覚って人と共有できないですよね。そういう意味で現実は自分の頭の中にしかないんですけど、何か確かなものだってみんなで思えているから、確かなものだってことになってるんですよね。

藤井 集団幻想的な。

畠中 そうですね。だから、違う国に行けば違うリアリティがあるわけだし。僕は今日本にいるからこういうリアリティで生きてるけど、仮に戦争をやっているようなところにいたら全然違いますよね。

藤井 いやあ、今ガザにいたらこんな話できないですよ。

畠中 本当にそうなんですよ。確かなものもないわけですよね、そうしたら。ここは安全って言われて集められたら爆撃されてしまう。何ひとつ信じられない。そこには何か別種のリアリティがあるのは確かだし、現実があるのは確かなので。

それこそ、お互い手を握っている時に「ああ同じ世界にいるんだね」と思えるような、そういうものでしかないでしょう?だからこそ、それが大事なんですよね。

藤井 手を握っている感覚はお互いに残っているかもしれないから。それは真実かもしれない。

畠中 何かが残っている。こういうふうに話をしたこととか、誰かに会ったことって残っているわけじゃないですか。それは頭の中にしかないけれど、そうした体験や出来事は確かなものとして自分の中にあるわけですよね。

藤井 ある意味、記憶に近いのかもしれないですね。

畠中 その人の中では確かなものですよね。自分の中でしか確かさを確かめられないんだけど、何かのきっかけで本当にあったんだって思えること、それを求めているんでしょうね、きっと。だから、その人がどうやって人とコミュニケーションをするのかの問題でもある。それも、それぞれ違うわけですね。

(テキスト:ヨシムラマリ)

登壇者

畠中 実

キュレーター、美術・音楽批評

1968年生まれ。1996年のNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]開館準備より同館に携わり、数多くの展覧会やイヴェントを企画した。主任学芸員、学芸課長をへて2025年3月末で同館を退任。主な展覧会に、「サウンド・アート」(2000年)、「サウンディング・スペース」(2003年)、「サイレント・ダイアローグ」(2007年)、「みえないちから」(2010年)、「坂本龍一 with 高谷史郎|設置音楽2 IS YOUR TIME」(2017年)。そのほか、ダムタイプ、ローリー・アンダーソン、八谷和彦、ジョン・ウッド&ポール・ハリソンらの個展などを手掛ける。近年は、「多層世界とリアリティのよりどころ」(2022年)、「坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア」(2023年)、「ICCアニュアル2024 とても近い遠さ」(2024年)、「evala 現われる場 消滅する像」(2024年)などがある。ICC以外の展覧会では、「Ennova Art Biennale Vol.1」アーティスト選考委員(中国、2024年)、森美術館「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」アドヴァイザー(2025年)を務める。著書に、『現代アート10講』(共著、田中正之編、武蔵野美術大学出版局、2017年)、『メディア・アート原論』(久保田晃弘との共編著、フィルムアート社、2018年)。

藤井 直敬

株式会社ハコスコ 取締役 CTO

医学博士/XRコンソーシアム代表理事

ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授

デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授

MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。

主催