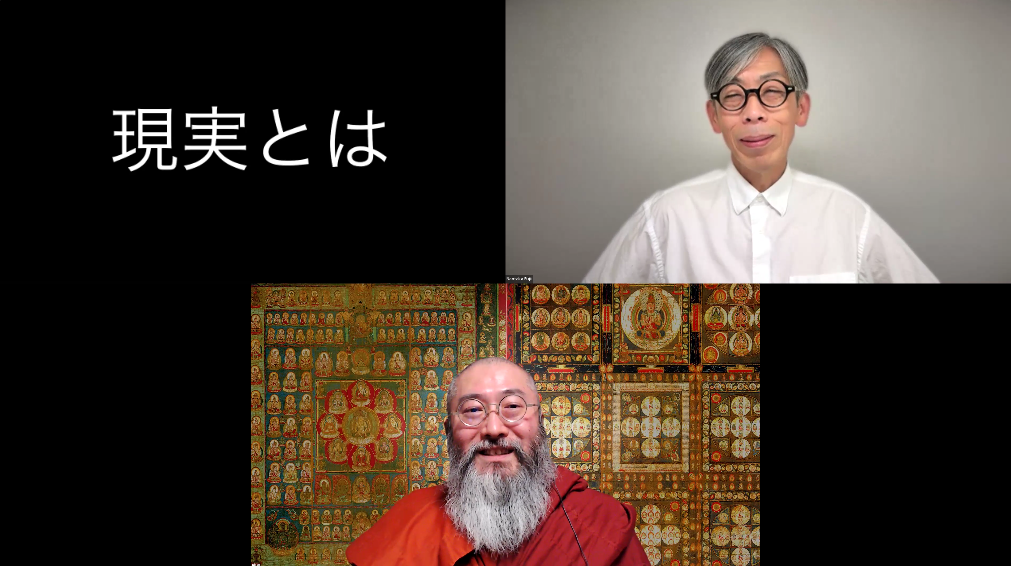

2025年8月25日、「現実科学レクチャー Vol.62」が開催されました。本ページでは、当日のレクチャーの様子をレポートとしてお届けします。

※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。

仏教の教えと現実科学

藤井 本日は実験寺院寳幢寺の松波龍源さんにお越しいただきました。この現実科学レクチャーシリーズでは、現実科学という考え方についてずっとお話ししてきましたけれども、仏教の教えはこれに近いというか、正にそのままだと思うんですね。今日は松波さんに色々お話をうかがって、私たちがこれからどう生きていけばいいのか、議論できればと思っております。

龍源 よろしくお願いいたします。寳幢寺は旧来の日本のお寺とはだいぶ雰囲気が違いまして、学生さんや起業家、あるいはお医者さんのように、お坊さんではない方々と仏教の社会実装の実験をしようと始まったお寺です。私自身もお寺の生まれではなく、皆さんと同じ一般人でしたが、縁があって出家をし僧侶になりました。

今から色んな仏教のお話をいたしますけれども、仏教は非常に多様な考え方を許容するものです。ですので、一括りにこれが正しい、これが違うというよりも、いち修行者、いち実践者としての私の視点からみた仏教、ということでお聞きいただければと思います。

現代の考え方のベースは「実在論」

龍源 最初の問いは、この世界は実存なのか?ということです。西洋の哲学者たちは、基本的に「実在論」の立場をとってきました。現代においては、日本をはじめ先進国といわれるようなところは、この西洋系の考え方がベースになっています。

実在論というのは、「あると知覚されているんだから、それはあるでしょう」ということですね。「存在の《存在》」を完全に自明とする。仏教の立場から見ると必ずしも自明ではないのですが、それぞれの思考の特徴を理解するために、まず対比概念としてこの西洋系の哲学を見ていきたいと思います。

「我あり。故に我思う」

龍源 はじめにご紹介するのは、トマス・アクィナスという13世紀の神学者です。この方は『神学大全』という本を書かれて、キリスト教の教理と哲学の融合をはかり、西洋思想の根幹を築いたと考えられています。

有名な言葉が「我あり。故に我思う」、つまり「私がいるから、私は考えることができている」ということですね。そして、その私を創ったのは神様だと。私たちが考えることができるのは神の恩寵なので、故に思考は私たちをそのように作った神様のためになされなければならない。神様が創ったんだから私はいますと。これを疑うのは、神を疑うということになりますね。

西洋哲学≒キリスト教

龍源 これに疑いを挟んだのが近代西洋哲学の父といわれるルネ・デカルトで、トマス・アクィナスの約400年後、17世紀頃の哲学者です。デカルトは「我思う。故に我あり」と、アクィナスの言葉をひっくり返したんですね。

あらゆることを疑い、合理的に解決できる。その力を持っているのが人間であり、その力こそが人間の理性だろうと。聖書にこう書いてあるから、教会が伝統的にこう言っているからとそのまま信じ込むのは理知的ではない。全てを疑い、合理的に考え抜いて結論をだそうと。

ところがですね、このように考える私というものの存在は疑いようのない事実である、と言うんですね。だから「我思う。故に我あり」なんだと。やはり「私がある」ことは揺るがない。これが西洋哲学の最も基盤となるところに存在しているんじゃないかと思います。

つまり西洋文明、西洋哲学は≒キリスト教で、神様がお創りになった世界という前提から脱却できない、あるいは意図的に脱却しない。神は実存だと。これを疑ったらもう駄目ですからね。神は実存だから、神によって作られたこの世界は実存だし、この実存の世界を現実というわけだから、現実は揺るぎなく実存している。

だから、その現実をいかに正しく理解できるのか?に興味が集中するわけですね。正解を出す人は良い人、不正解だった人は良くない人。つまり「正しい現実」というものが実存として、絶対値としてあるというのが、西洋哲学の作法です。

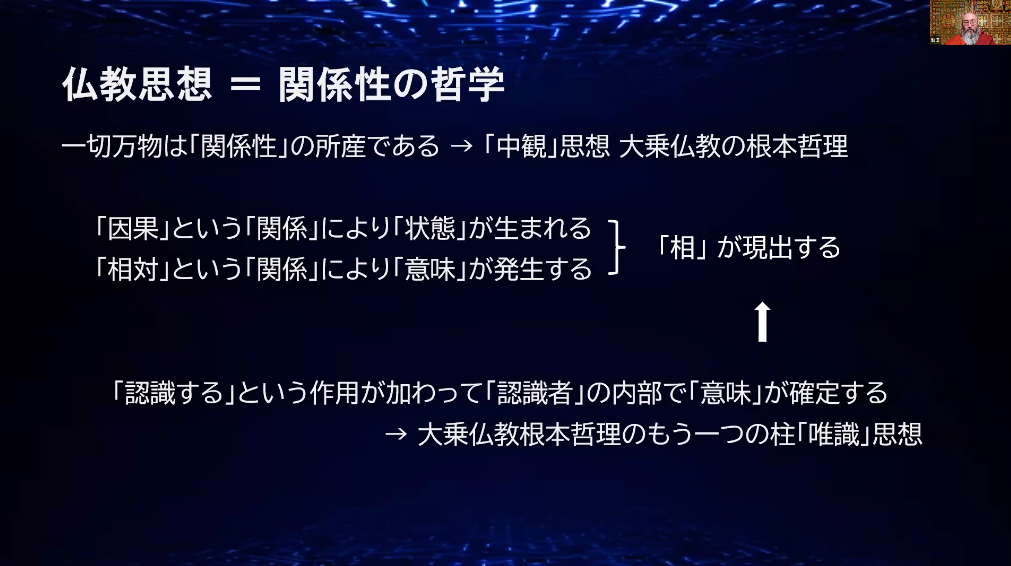

仏教は「関係性の哲学」である

龍源 これと真逆のことを言っているのが仏教です。仏教の思想の根本は「関係性の哲学」です。つまり一切万物、意味を持ちしものは全て関係性の所産である。関係する他者があって、その他者との関係の上で何らかの意味が発生する。つまり、絶対値を取らないということですね。これが「中観思想」という、大乗仏教の根本哲理です。

この関係性を「空」といい、「因果」という関係によって状態が生まれます。例えば、私にはこのような母とそのような父がいて、こんな人と関わり、あんな経験をしてという因果関係によって、その時その時の状態が立ち現れてくる。つまり過去にあった出来事、私に関わったこと、その関係性が異なれば、生まれ出てきている状態も変化しますよね、ということです。

別の言い方をすれば、リンゴの種を植えたからリンゴの木が生えてくる。ミカンの種を植えたという原因であれば、ミカンの木が生えたという結果に変わりますよね。つまり、絶対性をもってリンゴが生えるということはあり得ない。

意味が発生するには「それ以外のもの」が必要

龍源 また、意味が発生するためには「何か」と「それ以外のもの」という相対する意味関係が絶対に必要です。洗面器の中に水が入っていたとして、その中に一滴の油を落とすと、油滴が浮きますね。一滴の油が水に浮いているというのは、意味として知覚できますし、他者に伝えることもできます。

ところが、同じ洗面器の水の中に水を一滴落としました。じゃあ、その一滴の水は意味を持って存在できるのかというと、これは無理なんですね。油は水という他者がいるから油といえる。ところが水の中の水は相対関係になっていないから、意味を発生できない。私という意味を発生させるには、私でないものの存在が絶対条件になってくる。

だとすると、私ではない他者が何かひとつ意味を変えると、それでないものとしての私も影響を受けることになる。つまり、私が私として意味を完結することは論理的に不可能だ、と導かれます。

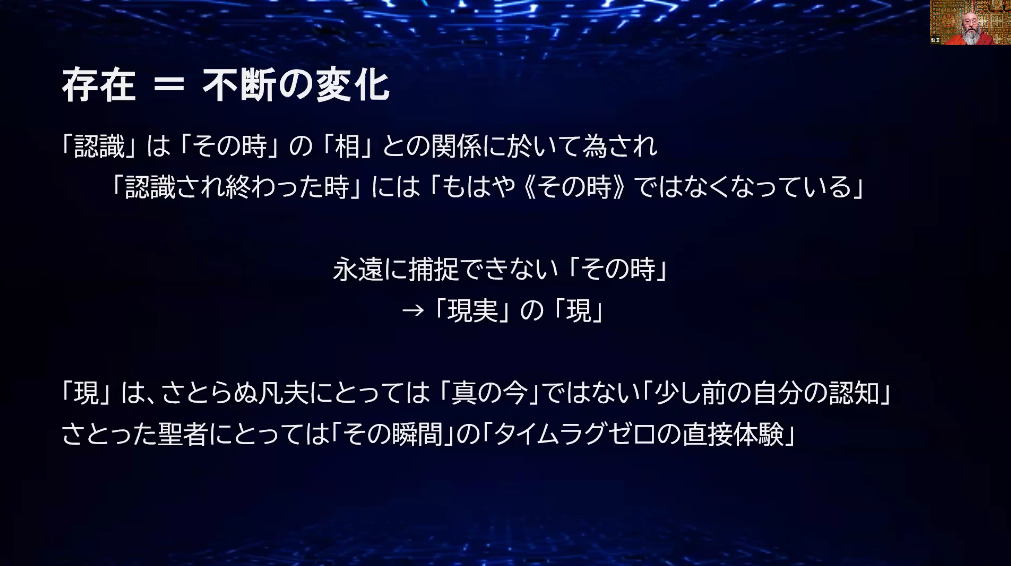

認識した瞬間にその認識は過去になっている

龍源 因果によって変化し、相対関係によっても変化する非常に不確定なもの、それを私たちは現実として自分の認識の中に映し出している。これが中観哲学と並ぶ大乗仏教のもう一つの柱、「唯識」という考え方です。

この中観、唯識から導かれる存在は不断の変化です。変化しないものはあり得ない。なぜなら認識はその時のその現れ出た相との関係においてなされるのであって、だとすると何かを認識した瞬間、その認識はもう必ず過去になっている。凡夫の我々は、その瞬間を永遠に直接認識できない。

ところが、悟りを開いた聖者はその瞬間、真の今をタイムラグゼロで体験できるようになる。悟りというのも多義的な言葉ですので様々な解釈がありますけれども、そのあり方のひとつが自分の認知バイアスを超越して真の直接体験を認知できるということです。

万物は「実」ではなく「権」である

龍源 この講座のテーマでもある現実の「現」は今論じたようにその瞬間に現れ出でたものです。では「実」は何でしょう。一般的に、「実」の対義語は「虚」と言われることが多いと思いますが、仏教用語としては「権」という言葉があげられます。仏教における「実」は、他者によらずそれそのものとして存在の意味をなすものです。それに対し「権」は、他者との関係性において変化しうる仮の相をあらわしたものです。

大乗仏教のベーシックな論証法は帰謬論証法ですが、これは何か論を進めたときに論理破綻しない、つまり帰謬しない方を選びとっていくものです。これで言いますと、万物に実を想定すると、原因のない存在があるということになり、それは帰謬するので論理的に不可能です。

そう考えるとするならば、仏教思想における現実とは何かというと、「そんなものはない」がひとつの答えになります。現実があるとするなら、その時その瞬間の言語を解さない直接体験のみが現実なんだけど、それを知覚し他者に伝える言語にしようとした瞬間に仏教の定義では現実ではなくなってしまう。あなたの過去の認識の中に存在し、過去の認識を今の認識が言葉として仮に固定したものでしかない。

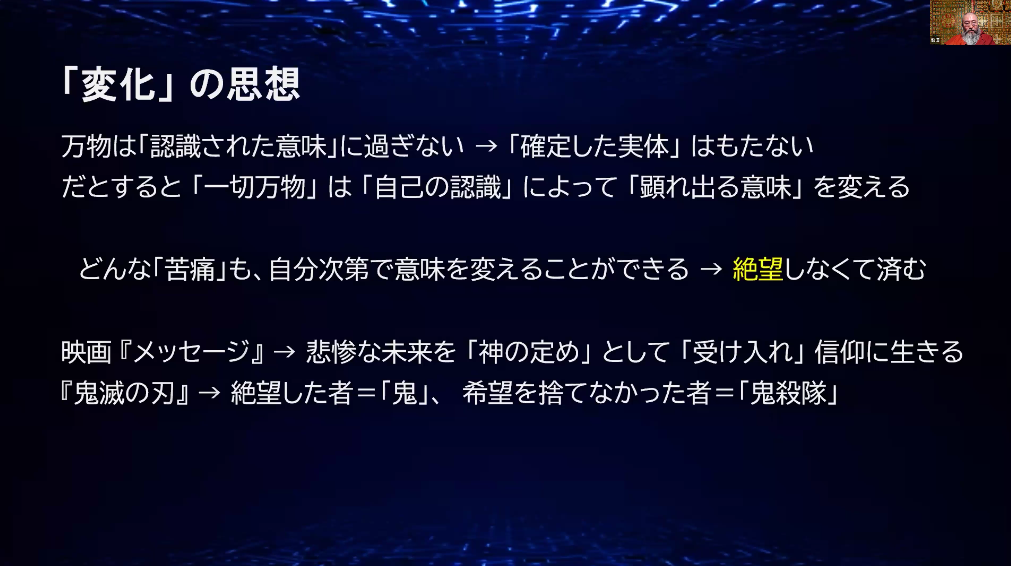

関係性によって現れ出でるものだからこそ変えられる

龍源 なぜ仏教はそんな小難しい思考をするのか。まず論理的に帰謬しないのがひとつの理由であり、もうひとつはこれが救済の思想に関わっているんですね。なぜかというと、あなたを苦しめるものが絶対値として、実存としてここにありますよとなると、じゃあ苦しむのはしょうがないよね、という論理構造になるからです。

仏教は変化を前提に置いた思想で、万物は認識された意味に過ぎない、確定した実体は持っていないと考える。だとするなら、一切万物、私を苦しめているものも厳然と実存するのではなく、自己の認識と関係性によって現れ出ているものだから、認識と関係性によってはその現出している意味も変えられるんだ、ということですね。だから、絶望しなくていい。仏教はこの可能性に賭けているわけです。

今『鬼滅の刃』がすごく話題になっておりますけれども、現実に絶望したものが鬼になっている。私たちの実生活に当てはめると、攻撃性が出るということですね。絶望した人の攻撃性が自分に向くと最悪の場合は自死、他者に向くと最悪の場合はテロを起こす、人を殺す、ということにつながる。軽い場合は人に罵声を浴びせるとか、ネット上にネガティブな書き込みをするとかですね。

仏教はその絶望の方向に行かないために、固定値・絶対値というものを見ない。あらゆるものは変化する、関係性によって変化する、その関係性は認知によって意味を変えられると、あらゆる論理を駆使して「だから絶望するな、我々には方法がある」と説く。これが、お釈迦様を始めとした、歴代の仏教の祖師たちの考え方だと思います。

今こそ仏教というOSが求められている

龍源 最後に、我々が実験寺院として何をなぜ実験しているかというと、絶望に向かわない仏教の哲学をこの近代社会に実装すると、良い方に向かうんじゃないか?ということです。宗教としての仏教はどちらでも良いと思いますが、現代社会の多くの問題点が一神教的西洋思想OSによるものだと考えるならば、このOSをデュアル、あるいはトリプルにして、複数の考え方の基盤を持って使い分けることで、色々解決できるのではないかと。

西洋の実在論ベースのOSだけだと、自動的に唯物論、つまり万物は定量的、客観的に評価できるものだという方向へスライドすることは不可避です。人文科学でも、金銭によって全てを評価するマルクス経済学みたいなものが発生してきて、そうすると人間っていうのは全部記号になっていくわけですよね。

心や認識、関係性というものを完全無視して、ルールとアルゴリズムで動く社会思想、社会設計になってくる。現代の日本もそうですね。法律も必要なものなんでしょうけれど、法律違反したら自動的に罪人です、となる。そうすると、この仕組みをハックしたものが勝者になるという世界になりますね。その結果、環境をどう破壊しても、自分に資本が集まればいい、というところに合理性が出てしまう。そういう意味で、今ほど仏教の本質である哲学や世界観が求められている時代もない。

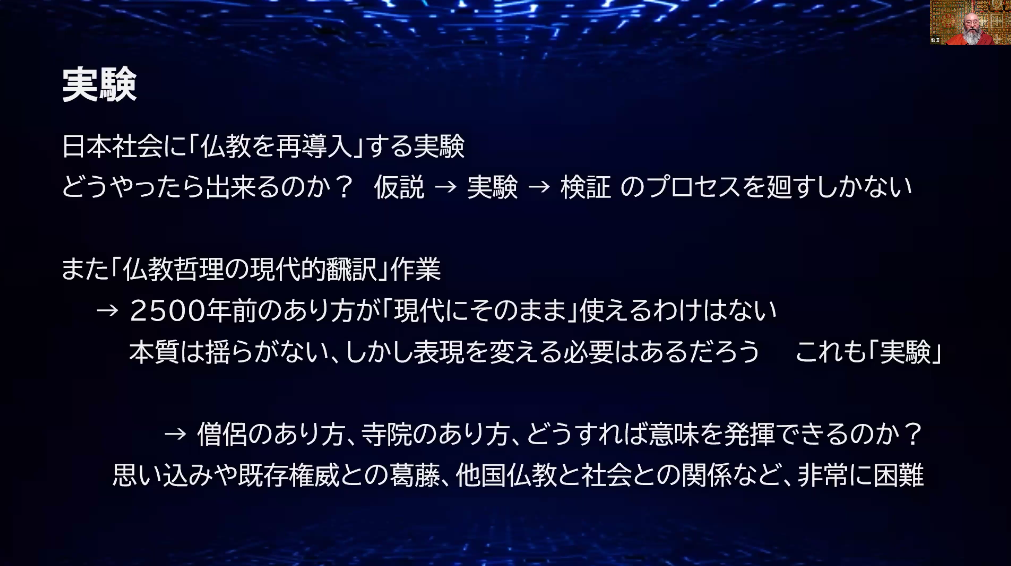

どうすれば仏教を再インストールできるのか?

龍源 それに対して、日本は仏教国だったはずなんだけど、いわゆる伝統的な仏教は儀式や信仰がベースの設計になっていて、現代社会のニーズには即さなくなっている。そして、その儀式や信仰って仏教の本質ではないよね、とも思います。ところが、一般の方々、また寺院やお坊さん本人たちでさえも、仏教は儀式や信仰のことだと思っている方が多いし、そのような社会設計になっている。

じゃあどうしたらいいんだろうと考えると、もう実験するしかないよね、と。奈良時代に仏教公伝がありましたけど、日本社会に仏教を再導入する実験です。どうやったらできるのか、仮説を立てて実験して、実験結果を検証して、仮説を修正するプロセスを回すしかない。また、仏教哲理の現代的な翻訳もしなければならない。

2500年前のインドのあり方が現代社会にそのまま使えるわけがないですよね。でも、本質は揺るがないし、変わらない価値を放っている。しかし、現出のさせ方は変える必要がある。それに現実というのは関係性と認知の中にあるものですから、流動的なものであると見て、できることをやっていきましょうと。そのように考えています。

バイアスを超越して現実を直接体験する

藤井 ありがとうございます。こうして対比して説明していただくと分かりやすいですね。悟った人は直接体験が可能っていうところがちょっと驚きで。認知ってどうしても何らかの情報が入ってから意識に上がるところまでには時間がかかるから、タイムラグがゼロっていうのは納得できないんですけれど。

龍源 科学的な意味でゼロというのとはちょっと違うかなと思います。仏教の唯識の考え方では、私たちの認知はソナーで言うところのパッシブではなくアクティブなんですね。パッシブっていうのは、例えば視覚なら光が網膜に届いて、神経が反応して、大脳の視覚野に結像して、っていうことです。

唯識の場合には、見るという認識力を発射して、それと見る対象物が出しているエネルギーが触れた瞬間に認識が成立するって考えるんですね。

藤井 じゃあ、悟ってない一般の人の認識はバイアスまみれで感じている。

龍源 認識力の発射の中にバイアスが含まれているので、それが他者と関係したときに濁った知覚になる。さらに、これは「私の経験上リンゴと呼ばれるものだ」というプロセスにタイムラグが出てくる。

悟りし者は、自分の発射した認識力と相手のエネルギーが触れた瞬間にその体験を言語や過去の記憶をかまさずに直接体験として処理できるんだと、そういうふうにご理解いただければ。

藤井 それは分かりやすいですね。直接体験は言語を介さないとものだと考えると。

龍源 唯識の場合は、人間の認識力を四段階に分けるんですね。五感や言語といった顕在意識のさらに下に、マナ識やアーラヤ識がある。言語はこれらよりも浅くかつ弱いものと考えられていますから、言語化されるものは一部ではあるけれど、全てではないという考え方をします。

日本の仏教が持つ可能性

藤井 もともと多神教である日本に仏教が入ってきて、一神教が入り込む余地がなかったっていうのは、ある意味では幸せなのかなってちょっと思うんです。

龍源 たぶん、私たち日本人というのは直感的な人々で。巨大な岩に神を感じる、全てのものはつながっている、みんながお互い様として助け合って尊重していくんだ、というのを直感的にやってきた。だけど、論理がないので弱いんですよね。論破されてしまう。そこに対して、神道の世界観をそのままに、明確な論理で言語化しシステム化したのが弘法大師、空海ではないかと思っています。

なので、日本の仏教はものすごく可塑性があると言いますか。本質を失わないまま、あらゆるものの考え方を平和に内包し整理できるので、これからの人類社会にとって大きな希望なんじゃないかと思ってやっています。

関係性に目を向けることであり方が変化する

藤井 実験寺院として15年ほどやってこられて、何か見えてきたものはありますか?

龍源 今の日本において私たちが表現したい仏教を必要としてくれて、一番うまく使ってくれるのは企業だっていうところですね。やはり経営者の方々はすごく強い危機感を持っておられる。

藤井 企業経営の視点で言うと、仏教的な考え方はどのように反映されるんでしょうか?

龍源 まず、お金のように計測されるもの、唯物論的な世界観ではなく、関係性を見ましょう、というのはストレートに使っていただけるところだと思っています。いくら儲かったっていうのも半分は大事なんだけど、残りの半分は企業活動を行う中で相手先、地球環境も含めた意味の関係先とどんな関係が築かれたのか、ということです。関係に意識を向けた瞬間にあり方が変わってくるはずなので。その関係をどうとらえるかという論理的なベースに仏教を使っていただくと、バチッと答えが出るんですね。

藤井 仏教的な指標というか、考え方を持つと判断が早くなる。

龍源 そうですね、論理構成が明確なので。例えば、本当に評価基準としてはふたつですね。これは善良なことだ、あるいは邪悪なことだっていう基準がまず見えるようになる。当然、白黒でパキッとは分かれないのでグラデーションにはなるんですけど。「これは善の要素の方が多いからこのまま進めよう」とか、「これは儲かりそうだけど邪悪な要素の方が多くないか?じゃあ考え直そう」とかですね、そういう判断が誰でもスッとできるようになる。

仏教における「善」と「悪」

藤井 仏教において、善と悪はどのように定義されるんでしょうか。

龍源 まず悪からいくと、苦が増えることにコミットするのが悪である。善は逆に、苦の対義語である楽にコミットするのが善である、というのが仏教のスタンダードな定義です。

苦というのは、望んで願って期待して、それが叶わない、手に入らないことで心が傷ついていく。単なるペインやストレスとはちょっと違うんですね。存在する以上、苦の発生をゼロにするのは不可能であると同時に、苦が成就することは回避されなければならない、とお釈迦さまはおっしゃっている。苦が成就すると、先ほども言った絶望になるわけです。お腹が減って「今食べるものがない」ではなくて、「未来永劫もう食べられない」となると絶望になって、暴力性が発生してくる。

楽というのは、ちょっと楽しいとか嬉しいとかいうことではなく、望んだこと、願ったことが満足するということですね。満ち足りてそれ以上の望み、仏教の言い方では渇望がない状態が楽なんだと。

なので、例えば必要がないものをいかにも必要であると思わせ、しかもそれが普通に買える金額ではないとか、容易に手に入らないという渇望を人々に発生させて、それをもって自分の利益にしていくというのは、仏教的には邪悪ですね。そうではなくて、人々が困っていることを改善すること、良いことをもっと良くすること、そこへ正当な対価としてお金を払っていただく。これは善良なことではないかと。そのような判断ができる。

藤井 なるほど。そういう経営判断によって社会の苦が減って楽が増えると、社会がより良くなることにつながっていくという考え方ですね。

龍源 他にも、対消費者だけではなくサプライヤーとか、色んなステークホルダーに苦を発生させていないか、楽を発生させることができているのか、と考えると判断がシンプルになるんですよね。

藤井 企業文化として仏教的な哲学が組み込まれることで、尊敬される会社になるし、またそれが日本の文化になることで、日本が尊敬される国になるんじゃないかと思います。

松波さんにとっての「#現実とは」

藤井 最後に、松波さんにとっての現実とは、をひと言でお願いします。

龍源 現実とは、それぞれがつくり、それぞれが認識し現れているもの、ということだと思います。

藤井 ありがとうございます。やっぱり、現れるっていうことが大事ですよね。

龍源 そうですね。現れないと認識できないですしね。認識されないものは現れないので。これはやっぱり、相互関係ということだと思います。

(テキスト:ヨシムラマリ)

登壇者

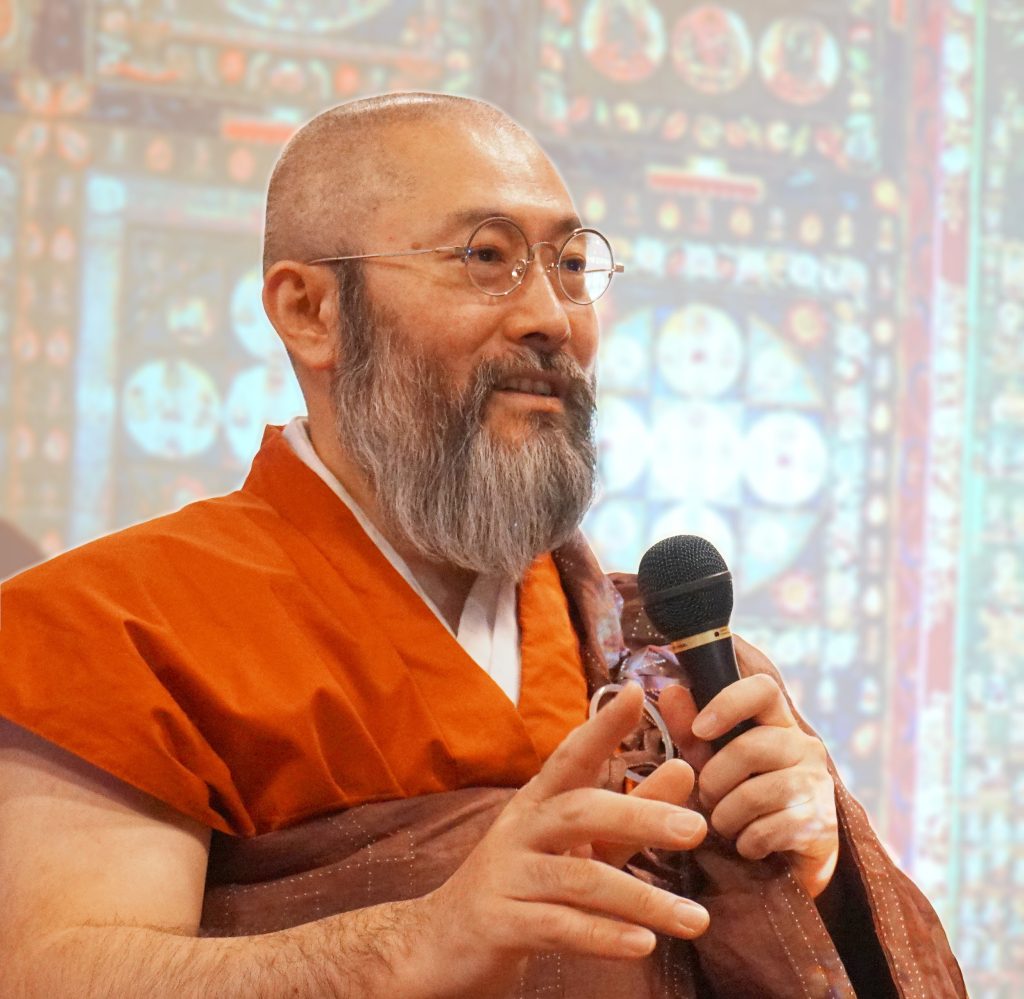

松波 龍源

実験寺院寳幢寺僧院長

僧侶・思想家

大阪外国語大学(現:大阪大学)外国語学部卒・同大学院地域言語社会研究科博士前期課程修了。

ミャンマーの仏教儀礼を研究するうちに研究よりも実践に心惹かれ出家。現代社会に意味を発揮する仏教を志し、京都に「実験寺院」を設立。

学生・研究者・起業家・医師・看護師などと共に「人類社会のアップデート=仏教の社会実装」という仮説の実証実験に取り組んでいる。

大企業経営層や起業家たちのアドバイザーとして広く活躍。主な著書に『仏教思考』『視点という教養(共著)』など。

藤井 直敬

株式会社ハコスコ 取締役 CTO

医学博士/XRコンソーシアム代表理事

ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授

デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授

MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。

主催