デジタルハリウッド大学と現実科学ラボがお届けする「現実科学 レクチャーシリーズ」。

「現実を科学し、ゆたかにする」をテーマに、デジタルハリウッド大学大学院 藤井直敬卓越教授がホストになって各界有識者をお招きし、お話を伺うレクチャー+ディスカッションのトークイベントです。

X(旧Twitter)のハッシュタグは「#現実とは」です。ぜひ、みなさんにとっての「現実」もシェアしてください。

概要

- 開催日時:2024年7月29日(月)19:30~21:00

- 参加費用:無料

- 参加方法: Peatixページより、参加登録ください。お申込み後、Zoomの視聴用リンクをお送りいたします。

視聴専用のセミナーになりますので、お客様のカメラとマイクはオフのまま、お気軽にご参加いただけます。

ご注意事項

- 当日の内容によって、最大30分延長する可能性がございます。(ご都合の良い時間に入退出いただけます。)

- 内容は予期なく変更となる可能性がございます。

- ウェビナーの内容は録画させていただきます。

プログラム(90分)

- はじめに

- 現実科学とは:藤井直敬

- ゲストトーク:田口茂氏

- 対談:田口茂氏 × 藤井直敬

- Q&A

登壇者

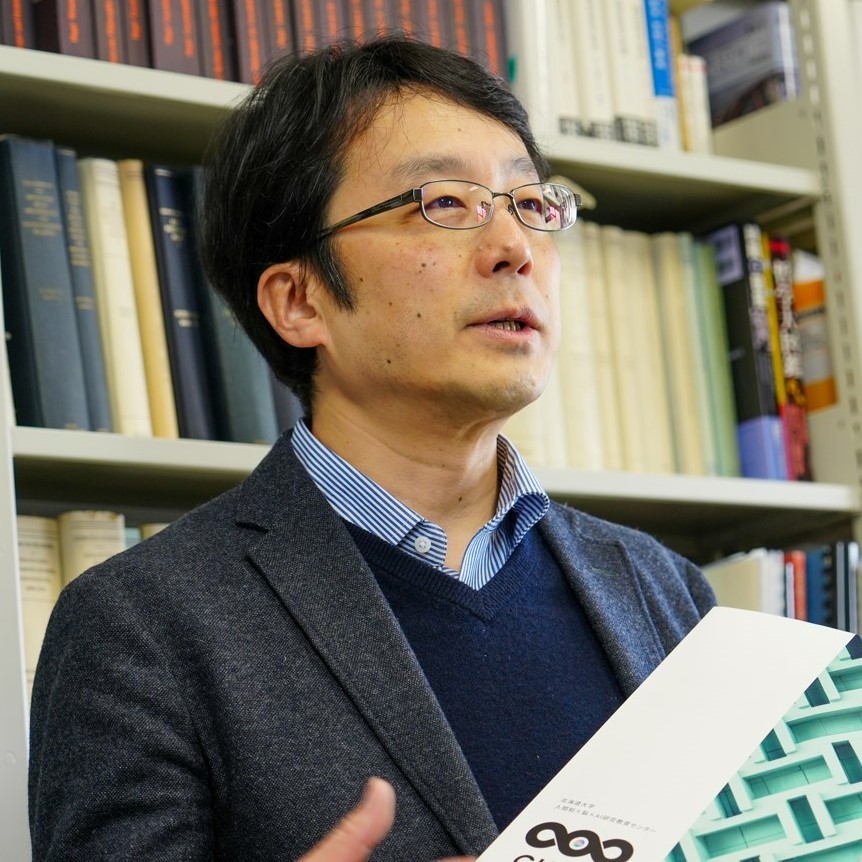

田口茂

北海道大学大学院文学研究院教授、人間知・脳・AI研究教育センター長。ヴッパータール大学(ドイツ)博士課程修了、Dr.phil.(哲学博士)。山形大学准教授、北海道大学准教授等を経て現職。専門は哲学、特に現象学、日本哲学。人間知・脳・AI研究教育センターを拠点として、数学者、神経科学者、AI研究者などと共同研究を行う。主な著書として『現象学という思考』(筑摩書房、2014)など、数学者西郷甲矢人氏との共著として『〈現実〉とは何か──数学・哲学から始まる世界像の転換』(筑摩書房、2019)などがある。

藤井直敬

株式会社ハコスコ 取締役 CTO

医学博士/XRコンソーシアム代表理事

ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授

デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授

MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。

共催

※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。

現実の構造を理解する

藤井 最初に、このレクチャーシリーズの趣旨についてお話しします。今の時代、普通に暮らしていると目の前に見えているものはすべての人に共通の基底現実だという科学的な世界観が非常に強い。一方、生身の生き物としての僕らは、実はそういうふうにはできていないんじゃないかと思っています。意識的な自分を支える膨大な無意識のレイヤーがあって、空想や幻覚のような存在しないものが知覚に混ざっている。それが、神話的な世界観です。

科学的な世界観と神話的な世界観は相容れないんですが、ここにきてテクノロジーが現実に介入してきている。これが、現実科学的な世界観です。人工的な現実が基底現実と区別がつかない形でどんどん紛れ込んでいく。現実が介入操作されていく。この境界部に今までになかった豊かさがある一方、悪意を持った人にやられる側になってしまう可能性もあります。

やられっぱなしにならないためには、自分の現実はこれだ、というのを常に定義して、そこを基点として物事を考えたり、行動したりすることが大事です。今日は、田口茂先生をお招きしました。また新しい視点を得ることができると思いますので、皆さんも自分の現実とは何かを一緒に考えてみてください。

「現実性=アクチュアリティ」と、「実在性=リアリティ」

田口 はい、よろしくお願いいたします。今日は私が専門としている「現象学」という哲学の分野と、「媒介論」の二つを軸にして考えていければと思っています。まず自己紹介をさせていただくと、私は北海道大学の文学研究院に勤めています。同時に、北海道大学の「人間知・脳・AI研究教育センター」(略称:CHAIN)のセンター長として、人文社会科学、脳科学、AIという三つの分野が交差するところで、学際的な研究・教育を行っています。

専門は哲学で、エトムント・フッサールという哲学者の「現象学」を研究してきました。最近では数学者の西郷甲矢人さんと本を一緒に書いたり、ロボット工学者であるとか、AI研究者、認知科学者のような方々と共同研究を行ったりというのが活動の中心になっています。先ほども言及した「媒介」という概念を軸にして、科学にも開かれた哲学のあり方とは何か?について、いろいろと考えて模索しているところです。

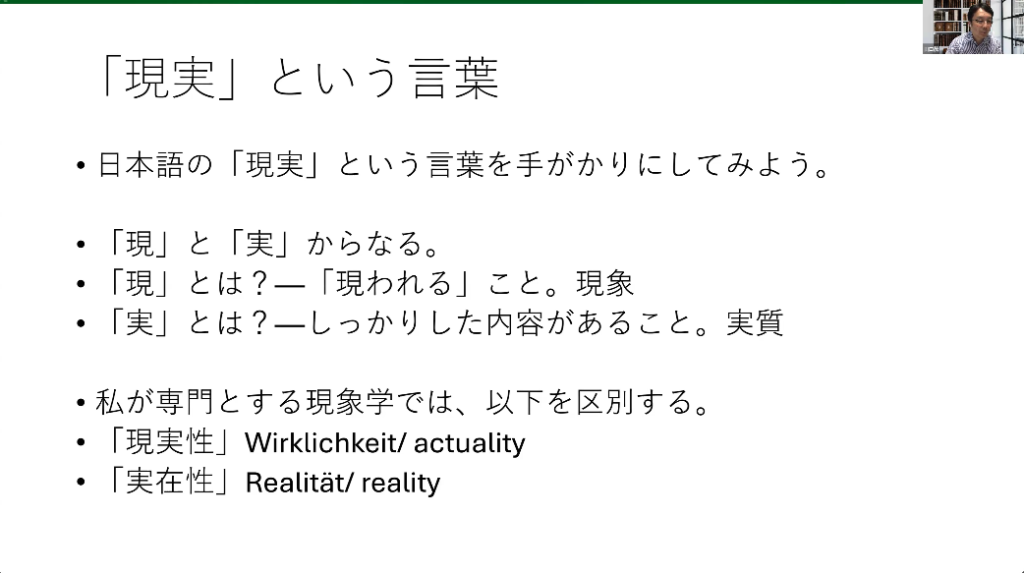

では早速、現実とは何か。あまりに自明すぎて答えにくいところもあるかなと思いますが、言葉を手がかりにしてみると、「現」と「実」になります。「現」は現われるということ、現象のことだと考えていいかなと。「実」は何かこう実質があるというか、しっかりした内容があるということなのかなと思います。現象学では、この二つに対応するような区別として「現実性」と「実在性」があるんですね。英語だと「アクチュアリティ」と「リアリティ」と訳せますが、この区別を中心に考えていきたいと思います。

我々は常に「現われ」以上のものを経験してしまっている

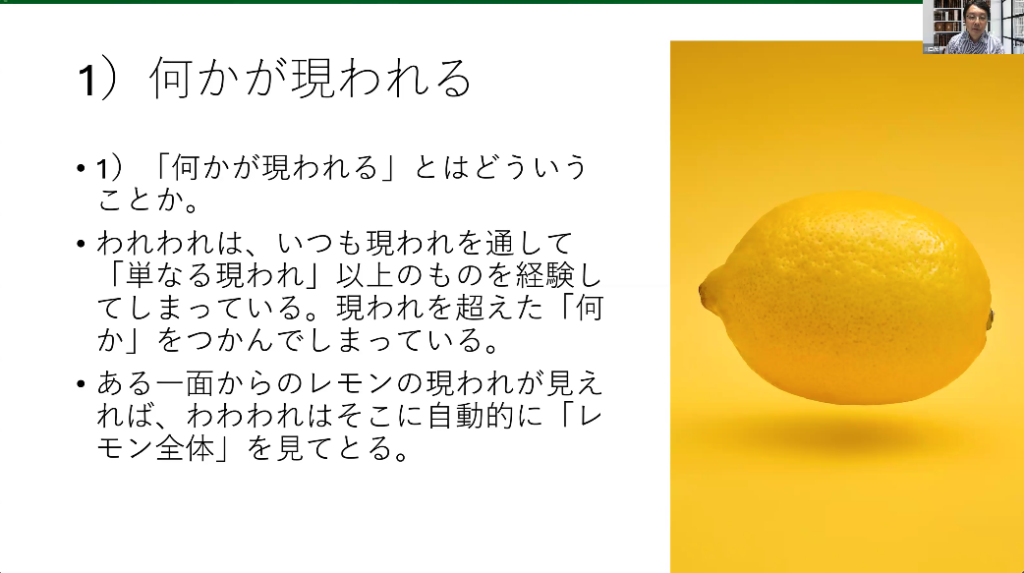

田口 まず「現われること」についてお話しすると、現象学の見方をとると現実というのは第一に現われることだと言っていいのかなと思うんですね。では、現われるとはどういうことかというと、我々はいつも現われを通して、現われ以上のものを経験してしまっている、ということです。

例えば、ここにレモンの現われが見えている。ひとつの面しか見えていない。ひとつの現われしかありません。でも、我々はそこにレモンの裏側とか、重さとか、味とか、そういうものを含めたレモン全体を自動的に見てとってしまっている。一面しか見えていないと言いましたけど、実際にみなさんが見ているのはコンピュータのスクリーンの上の、光の点がたくさん集まっているだけのものです。ここにレモンなんてないんですけど、我々はどうしてもそこにレモンを見てしまう。

これがホログラムであっても、VRゴーグルを通した映像であっても同じです。現われを単に現われとしてだけ見る、二次元の光の点の集まりとして見ることはほとんどできないし、非常に難しい。現われというのは、いつもそうした現われを超えたものと関係付けられていて、個々の現われを超えた、いろいろなコンテクストの中に置かれて経験されているということです。

「現われ」を包括的なコンテクストの中に置く

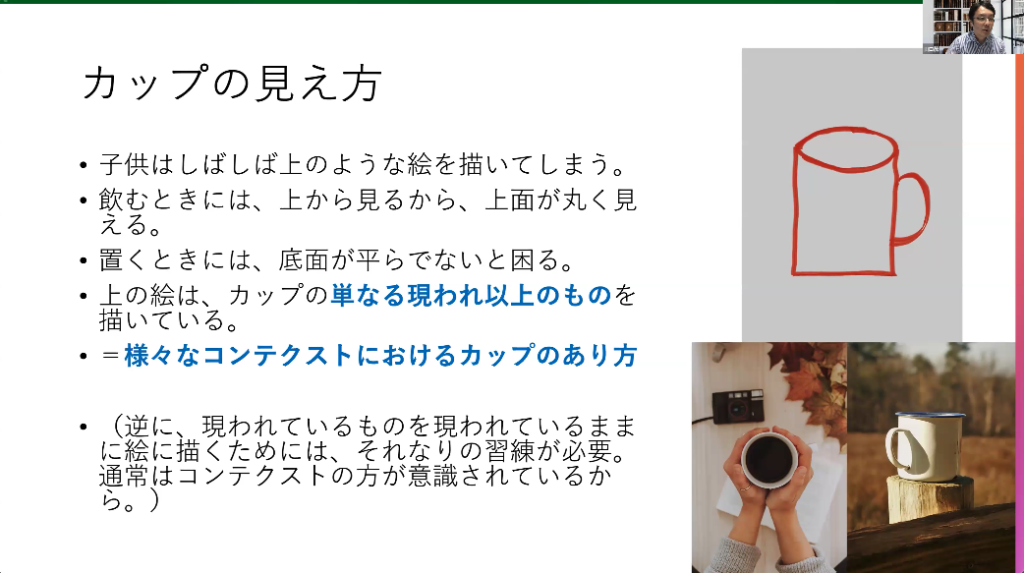

田口 もうひとつ例を挙げると、子供や絵があまり得意でない人はこういう絵を描いてしまったりすると思うんですね。カップの上は丸いけど、底はまっすぐになっている。なぜかと考えてみると、飲む時は上から見るから、上の面が丸く見えますよね。でもカップをテーブルに置こうとする時には、底の面が平らでないと置けないから、平らだということが意識されている。

つまり、このような絵はカップの単なる現われ以上のものを描いてしまっているんじゃないかと思うんですね。様々なコンテクストにおけるカップのあり方をそのまま描いてしまったのではないか、と。現われているものを現われているまま絵に描くというのは結構難しくて、それなりに修練が必要です。なぜかといえば、普通はカップに与えられているコンテクストの方が意識されているからだと思うんです。絵の練習をすると、我々はそういうことを経験しますよね。

というわけで、ひとつ目の性質をまとめると、現われに出会うときに我々はいつも単なる現われを超えた何かをどうしてもつかんでしまうと。それは現われをより包括的なコンテクスト、あるいは連関の中に置くということでもあると思います。そして、多様な連関の中に置かれた現われを経験するときに、我々は現実を経験しているな、という感じを受けるんじゃないか、ということですね。

「現に経験されている」ということ

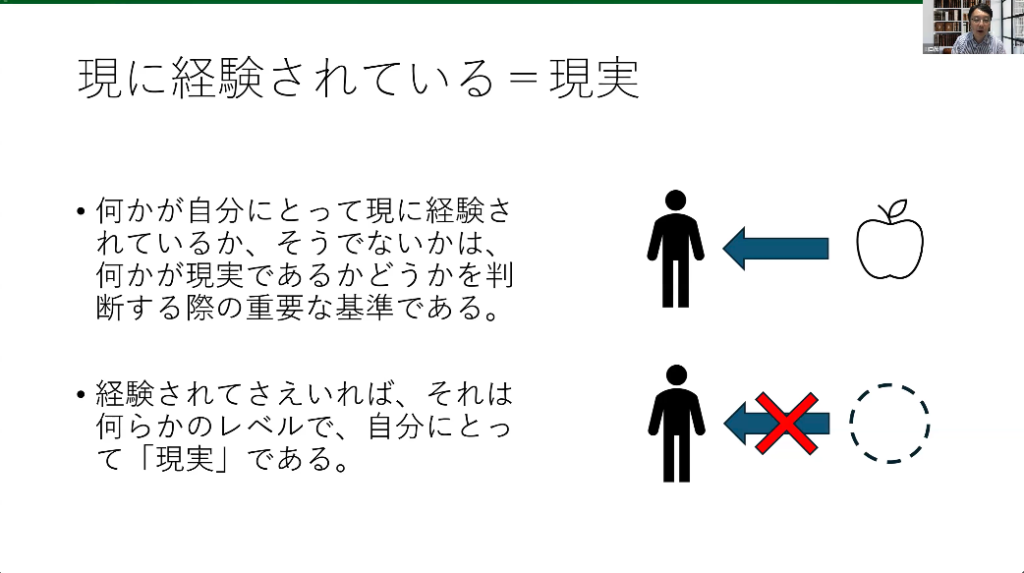

田口 現実の二番目の性質は「現に経験されている」ということです。誰かに対して現われる、そういう仕方で現われは経験というあり方を含んでいるのではないか。これは身体的な性格から切り離せないところがあると思います。身体的な仕方で、現にありありと経験することが、我々が現実といっているものの中に含まれている。誰にも現われない現われ、というのはちょっと考えにくいと思うんですね。

「何かが自分にとって現に経験されているかそうでないか」ということが、「何かが現実であるかどうか」を判断する重要な基準になってくる。目の前にリンゴがあって、それを見たり触ったりしていれば確かに、「現に存在するね」と思えるんですが、目の前にリンゴが見えないし、触ることもできないしという状態だと、現実かどうかよくわからない、ということになる。

そして、経験してさえいれば、それは何らかのレベルで自分にとって現実だといえる面があるのではないか。例えば、夢の内容は現実ではないと分かっていても、夢を見たことは自分の経験なので、ある種の現実だと言っていいのではないかと思うんです。小説や映画を見て、それによって人生が変わったという人もいるかもしれません。これは、フィクションが現実を変えているわけで、それもある種の現実と言わざるを得ない面がある。

現象学では、ひとつ目の何かが現われることを「リアリティ(実在性)」、二つ目の誰かに現に現われることを「アクチュアリティ(現実性)」と言っています。

切ることでひとつの経験が現に生まれてくる

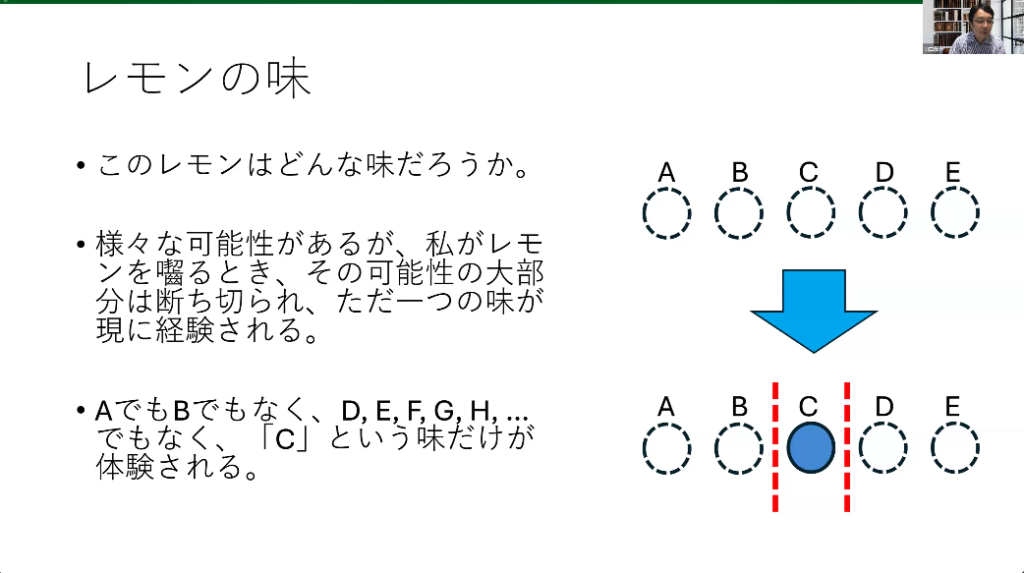

田口 次は「切ることによってつなぐ」というふうに現実をとらえられないか、という話です。現に経験されること、アクチュアリティがどういう役割を果たしているかと考えてみると、それはありうる無限の、どこまでも続く可能性の広がりを切るような働きを持っているんじゃないか。現にこれだけが経験されていて、他は経験されていない、今経験されているものだけをピックアップする、ということです。

目の前に現われているレモンは現実かもしれない、ホログラムかもしれない、あるいは私の幻覚かもしれない。ちょっと確かめてみようと手を伸ばして触ってみると、他の可能性が切り捨てられて、ああやっぱり現実のレモンだ、という経験が、いろんな可能性を断ち切って現に生まれてくる。こういうことが言えるんじゃないか。

あるいは、このレモンはどんな味なんだろうかと気になって、実際にかじってみる。そうすると、AでもBでもDでもEでもFでもGでもなくて、Cというただひとつの味だけが経験されるわけです。

ひとつの現実から生み出される展開のつながり

田口 さて、この切る働きというのは、同時につなぐ働きも意味していると思うんですね。これは京都学派の哲学者、田辺元の考えを参考にしているんですが、彼は一切の現実を「媒介」として理解していて、それを「切ることによってつなぐ」と、こういう表現をしています。矛盾のようですけれど、よく考えてみるとそんなにパラドクシカルではありません。

無限の可能性から断ち切られて、あるレモンの現われが今経験されている。それによって、裏側もレモンだろう、味は酸っぱいだろうというような、レモンに関わる一連のコンテクストが浮かび上がってくる。じゃあ、それを探索してみようという形で、触ったり裏返したりかじってみたりと、こういう仕方でいろんな経験が展開していく。

そういうわけで、無限の可能性をその都度切る。これは、ひとつの経験が現実になるということですけど、そうして切ることがその後のいろんな経験の展開を生み出していく。次々とつながりを生み出していく。そういう面があると思うんですね。

もっと一般化すると、時間についても同じことが言える。現在は過去と未来をちょうど切る点です。同時に、現在は過去と未来がちょうど接する点でもある、つなぐ点でもあると。田辺元も言っていますが、今・現在というのは、過去と未来とを切り離すことによって結びつけるような働きをしている。このように、「切ることによってつなぐ」という出来事は、現実のいたるところに見られるのではないかと思います。

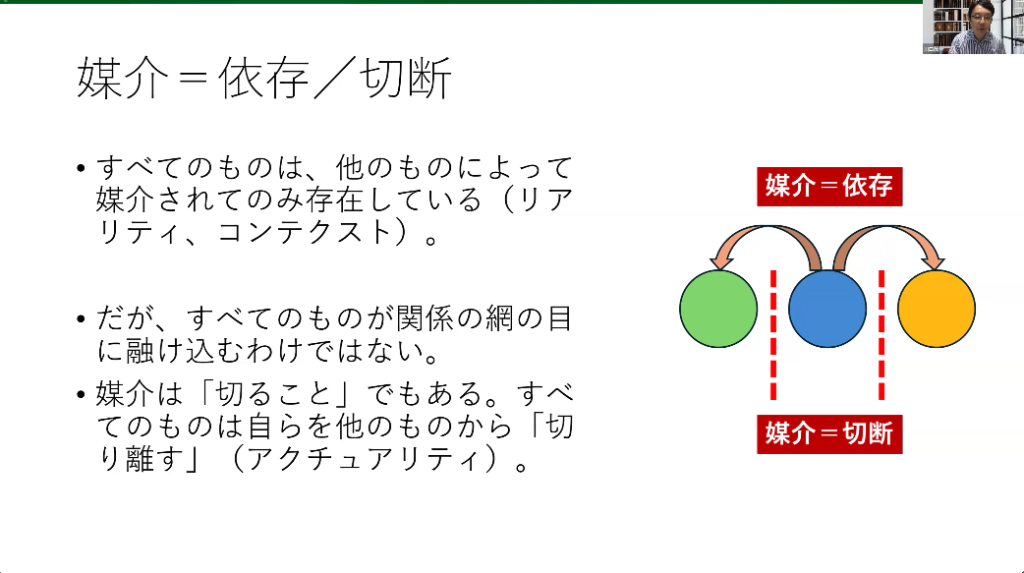

すべてのものは媒介されてのみ存在している

田口 このように、「切る=つなぐ」ということが現われに含まれていると思うんですが、現われることから現実を理解するというふうに考えるなら、現実は「切ることによってつなぐこと」と言っても過言ではないように思います。これを田辺元は「媒介」と言っていて、そのようなわけで、「現実は媒介である」と言ってもいいようなところを持っている。

これは、すべてのものは他のものによって媒介されてのみ存在しているという考え方を示していて、これはどちらかというとリアリティに当たる話かと思います。しかし、すべてのものが関係の網の目に融けてしまうわけでもなく、媒介は切ることも意味している。すべてのものは、自分を他のものから切り離す性質も持っていて、こちらがアクチュアリティに当たるのかなと思っています。

切り離せない二面性

田口 まとめ直すと、何かが現われること(リアリティ)は現われが具体的で特殊的な形をとることです。形をとるにはコンテクストが必要で、いろいろな現われの秩序だった構造化がある。その中で、最も普遍的な現われのネットワークを世界と呼ぶことができて、その最も広いコンテクストの中に位置付けられる仕方で、我々は現実というものを経験しているのではないか。

もうひとつ、誰かにとって現われる(アクチュアリティ)というのは、否定しようのない仕方で現われが生起していること。ああでもあり得た、こうでもあり得たという際限のない連なりを現に切るような働きをして、「今ここで現に」という言葉が含意しているような特異性を意味しているのではないかと思います。

この二面性は切り離せないと思うんです。個々のものや個々の場面を切る働きをするアクチュアリティに対して、それらを他のものとつなぐ、コンテクストへと組み込む働きをするのがリアリティだと。そして、この両者が一つになって「切る=つなぐ」としての現実が成り立っているのではないかと思います。田辺元の言葉を借りるなら、すなわち「媒介こそが現実である」、あるいは「現実とは媒介である」といってもいいのではないか。そんなことを考えております。

現象学における無意識とは?

藤井 ありがとうございます。現象学の本を読んでいるときにいつも思うんですが、基本的にそこでの扱い方は「私」だとしたら「意識的な私」であって、無意識ではない意識レイヤーの話が主体になっているような気がするんですが、その理解は正しいですか?

田口 現象学では、意識という言葉をかなり広い意味で使うんですね。経験という言葉も同じで、無意識レベルのものまでずっと含めた仕方で意識という言葉を使うんです。無意識ではなく、非主題的意識、あるいは非反省的意識という言い方をするんですが、そういう普段気づいていないレベルでの意識の働きがある。それは現象学的なやり方で深まっていくと、ある程度意識化できるようなレベルの、完全に無意識ではないレベルの意識だというふうにフッサールは考えていると思います。

ですから、そのレベルを現象学的なやり方で探究することができる。我々が見えている現実はもうほんの狭いところだけで、その背後には見えていない広大な未開の大地が広がっている。そこを探究するのが現象学なんだ、というようなことをフッサールは言っています。

藤井 なるほど。深掘りしない限り到達できないんだけれども、存在として認めていて、前提としてある、というのが現象学の考え方なんですね。

田口 そうですね。それは結構、問いかけていけば簡単に見えてくる、というものでもある。

裏切られることで予測に気づく

田口 予測と言ってもいいですけれど。非主題的な意識の働きでもって、常に予測されているものがある。そういう形で、我々は絶えず現に見えている以上のものを意識してしまっている。それをいつもやっているのに、言われないと気づかないような心の働きだ、ということだと思うんですね。

例えば、このカップにフォーカスしているときに、その背後の机や壁は見えているのに見えていない。でも、言われてみれば確かに見えているよね、と。そういうふうに、気づかないけれど経験しているものっていうのは無数にあって、我々はそれをすごく単純な形というか、ほとんど記号みたいなものに置き換えることで日常を生きている。

藤井 僕、今その田口先生が持っているカップの中が白いまんまだと思っていたんですよ。だけど、ちょっと傾けた瞬間に黒いものが見えるじゃないですか。それで、すごく驚いたんですよ。

田口 はいはい、これはあの、お茶っ葉、ストレーナーが入っていたんですけれど。確かにそうなんですよね。予測が裏切られると、予測していたっていうことに気づくんだけど、裏切られるまでは予測していたことにすら気づかない。そんなことがたくさんあると思うんですね。

藤井 そういうことなんですね。

田口 それは無意識みたいに、全然タッチできない領域ではなくて、言われると結構気づける領域だと思うんです。その辺りをできる限り、気づける限り追っていこうというのが現象学でやろうとしていることですね。

科学によってもたらされる新しい経験

藤井 例えば、脳科学的な知見で視覚情報のどのレベルから意識に上るとか、そういういくら頑張って頭で考えても分からない構造がみたいなこと分かってきたときに、現象学ではどのように扱うんですか?

田口 個人的には、それも現象学の中に含めて考えなければいけないと思っていて。というのは結局、科学だって我々の現実世界の中に新しいものを見せてくれる経験だと思うんですよね。我々の経験というのは、すごく限定されている。聞こえる音の範囲だったり、可視光という範囲だったり。それを拡張して何かを経験するということが、テクノロジーの力を借りればできるわけですよね。

神経科学も普通のやり方では経験できないところまで経験を広げてくれると思います。広がってもそれは経験なんだから、経験である以上、現象学はそれを扱わなければならないというふうに個人的には思いますね。

藤井 科学も経験だからということですね。

身体という現実の基準点

藤井 生身の自分だと、他人に自分の経験を操作されることはあまりないと思うんですが。僕は以前、CHAINにいる鈴木啓介君とSRっていうのを作りまして。ヘッドマウントディスプレイをつけて、そこから見えるものは操作されているのか、されていないのか区別がつかないというものです。この時に、困った人たちがみんな何をするかというと、自分の手を見るんですね。それで「あ、これ現実だ」って確かめるんだけれども。

田口 非常に面白いですね。自分の身体というのが何かと現実感の基準になっているようなところがあるのかなと思いました。自分の身体というのは、生まれてから本当にもうずっと恒常性を保っているような、そういうものなのかなと。それをひとつの基準点として現実性を確かめているのではないかと、そんな気がします。

藤井 僕の狭い観測範囲ではりますが、文化的な違いを問わず、みんな手を見るんですよね。やっぱり、これは普遍的なことなんだろうと思っていて。田口先生がおっしゃったように、多分リファレンスとして一番信頼できるんでしょうね。

AIに人格はあるのか

藤井 先ほど、現われの構造化があるとおっしゃっていましたが、構造があるということは、例えば最近のAI、LLMなんか結局すべて言葉じゃないかという感じになっているんですけれど。そうするとそこには構造があるので、同じようなものなのかな?という疑問があるんです。

田口 それが再現できれば、我々とある種なんとなく経験を共有できるような気持ちになれると思います。ただ、やっぱり身体を持たないので。今これを見ている、経験しているというアクチュアリティの方は、LLMは今のところ持っていないのではないかと。

藤井 今のAIは記憶のところがまだちょっと適当に作られている気がするので。例えば僕専用のエージェントみたいなのがいて、そのエージェントが見たり聞いたりしたものはどんどん蓄積されていって、僕との会話も関係性もキープされるっていう状態になると、かなり近づく気はするんですけど。

田口 そうですね、ある種の仕方で、AIがひとつの歴史を持って生きていくことが必要になってくる。そういう歴史を持った主体は、現象学では人格というふうに呼んでしまうんですね。

藤井 あ、いいんですか?それは。

田口 フッサールはすごく開かれた人で、動物だって人格があるって言うんですよ。動物だって前に会った人に出会ったら喜んで尻尾を振ったりするし、美味しいものはちゃんと覚えていたりすると。歴史があるので、それはもう人格、パーソンって呼んじゃうんですよね。だから、AIも履歴を持って、それがひとつの歴史としてそのAIにまとわりついていけば、それはもう人格と呼ぶしかないのではないかという気はしますけどね。

田口さんにとっての「#現実とは」

藤井 もうすでにお答えになっているかと思うんですが、最後に田口先生にとって現実とは何か、ひと言でお願いします。

田口 はい。現実とは切ることによってつなぐことじゃないかと。別の言葉で言うと、現実とは媒介であるというふうに考えています。

藤井 一貫していて、すごく美しい話だなと思います。あの、切るとつなぐときの主体は誰なんですか?自分ですか?

田口 それは、誰でもないんじゃないかと思っていて。だから、現実が現実自身を切りながらつなげるというふうに考えるのが一番いいのかなと思いますね。現実にそのファンクションが組み込まれていて、私もその中に組み込まれている一要素に過ぎない、と。

藤井 それは、だいぶ僕の理解と違っていたのですごく面白いです。その時、他人はどうなるんですか?

田口 他人も切るとつなぐの、媒介の中に組み込まれた一要素だと思うんですね。そういう意味で、私と他人もお互いに媒介し、媒介されあってしか存在しない。

藤井 なるほど、媒介というのは、他者との間にもあるし、現実との間にもあるし。

田口 そんな仕方で、何でもかんでも全部媒介になってしまうという。

藤井 都合が良い言葉ですね、媒介。

田口 そうなんです。それをちょっと、なんとか形にしたいなと。単に都合が良いというだけではなくて、もうちょっとそれによって何が見えてくるのかを明らかにしたいなというのが、今のところの目論見です。

(テキスト:ヨシムラマリ)