デジタルハリウッド大学と現実科学ラボがお届けする「現実科学 レクチャーシリーズ」。

「現実を科学し、ゆたかにする」をテーマに、デジタルハリウッド大学大学院 藤井直敬卓越教授がホストになって各界有識者をお招きし、お話を伺うレクチャー+ディスカッションのトークイベントです。

X(旧Twitter)のハッシュタグは「#現実とは」です。ぜひ、みなさんにとっての「現実」もシェアしてください。

概要

- 開催日時:2024年4月19日(金)19:30~21:00

- 参加費用:無料

- 参加方法: Peatixページより、参加登録ください。お申込み後、Zoomの視聴用リンクをお送りいたします。

視聴専用のセミナーになりますので、お客様のカメラとマイクはオフのまま、お気軽にご参加いただけます。

ご注意事項

- 当日の内容によって、最大30分延長する可能性がございます。(ご都合の良い時間に入退出いただけます。)

- 内容は予期なく変更となる可能性がございます。

- ウェビナーの内容は録画させていただきます。

プログラム(90分)

- はじめに

- 現実科学とは:藤井直敬

- トークイベント振り返り・対談:相馬千秋氏×宮原裕美氏×藤井直敬

- Q&A

登壇者

相馬千秋

NPO法人芸術公社代表理事。アートプロデューサー。東京藝術大学大学院美術研究科准教授(グローバルアートプラクティス専攻)。シアターコモンズ実行委員長兼ディレクター(2017-現在)

演劇、現代美術、社会関与型アート、VR/ARテクノロジーを用いたメディアアートなど、領域横断的な同時代芸術のキュレーション、プロデュースを専門としている。過去20年にわたり日本、アジア、欧州で多数の企画をディレクション。フェスティバル/トーキョー初代プログラム・ディレクター(2009-2013)、あいちトリエンナーレ2019および国際芸術祭あいち2022パフォーミングアーツ部門キュレーター、ドイツで開催された世界演劇祭テアターデアヴェルト2023など。

2015年フランス共和国芸術文化勲章シュヴァリエ受章、2021年芸術選奨(芸術振興部門・新人賞)受賞。

宮原裕美

日本科学未来館 科学コミュニケーション室室長代理

千葉大学大学院で美術教育課程修了後、秋吉台国際芸術村、九州国立博物館等を経て2008年から現職。科学技術や芸術も含めた文化活動を、社会や教育との関わりの中で表現・実践することに興味を持つ。企画展や常設展示の企画ディレクションをはじめとして、10代の女性を対象にしたSTEAM教育プログラムや、若い世代が科学者やクリエイターと一緒に展示をつくるプロジェクトなどを行う。

藤井 直敬

株式会社ハコスコ 取締役 CTO

医学博士/XRコンソーシアム代表理事

ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授

デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授

MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。

共催

※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。

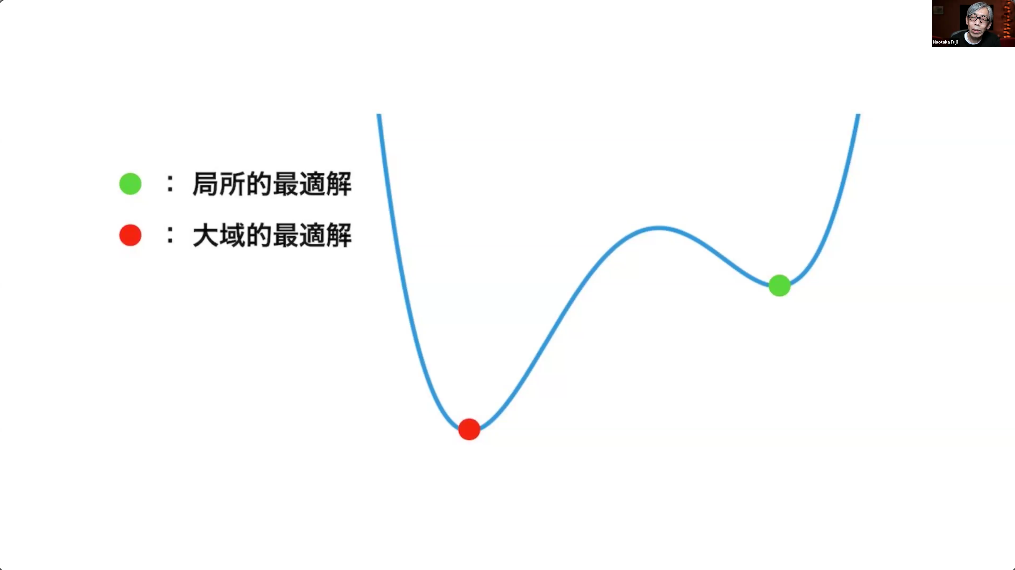

現実は局所的な最適解に過ぎない

藤井 本日のゲストは、アートプロデューサーの相馬千秋さんと、日本科学未来館の宮原裕美さんです。先日、日本科学未来館で行われたイベントで、映画監督のアピチャッポン・ウィーラセタクン氏をお招きして、「『現実』とは何か?」をテーマにしたトークセッションを行いました。今日は、その振り返りをお二人と一緒にやろうと思います。

相馬・宮原 よろしくお願いします。

藤井 はじめに、現実科学とは何か?といういつもの話をさせていただきます。私たちは普段、意識的な自分と、全ての人に共通の現実、基底現実と呼んでいますけれども、その二つで世界は出来上がっていると思いがちです。一方、意識の裏側には無意識がある。この無意識は、基底現実の外側に空想や幻覚を認知させる仕組みを持っています。想像できるものはなんだってあり得るという、神話的な世界観です。その対立する世界観をマージするような形で、人工現実があります。今や、ARやAIといったテクノロジーが、現実と区別ができないような形で介入してきている。

そうなると、全ての人が違う現実を作っていくことになります。自分が現実だと思っているものが、他の人にとっては別なところにある。つまり、世界は多次元で、僕らの現実は局所的な最適解に過ぎない。全ての人に共通する大域的な最適解って、おそらくないんですよね。

その世界では、日々自分の現実を定義しないといけません。そうしないと世界を構築することができず、ただ流されてしまう。もちろん、その定義は変わっても構いません。けれども、私の世界はこういう風に構築されている、と分かっていれば、他人の世界に対しても寛容になれるわけです。

今回のアピチャッポンの作品はアートという視点から作られたVRコンテンツですが、体験を通じて普段感じることのない何かが心の中に生み出されて、それが自分独自のものになっている、というところがすごく面白かったですね。このあと、相馬さんからアピチャッポンの作品のことや、アート全般との関係性についてお話いただけると思います。

『太陽との対話(VR)』について

相馬 よろしくお願いします。今回のアピチャッポン監督の『太陽との対話(VR)』という作品は、私がディレクションするアートフェスティバル「シアターコモンズ‘24」の中で開催されました。アピチャッポン・ウィーラセタクンについてはすでにご存知の方も多いと思うんですけれども、タイを代表するというだけではなく、今や世界を代表するといっても過言ではない映画監督ですね。『ブンミおじさんの森』ではカンヌ映画祭のパルムドールも受賞されています。

スクリーンに映す映画だけではなく、アートやパフォーミングの文脈でも従来の枠にとらわれない領域横断的な作品を作られている方です。『太陽との対話(VR)』はもともと「国際芸術祭あいち2022」のパフォーミングアーツ部門の上映作品として制作されたものでした。

どういう作品かというと、スペースの中央にスクリーンがあって、1回につき観客が15人入ります。前半では、ヘッドセットをつけずにスクリーンに映し出された断片的なイメージ、映像インスタレーションを見るという体験をします。他愛もない日常の風景に、ちょっと詩的な言葉が散りばめられているような、それ自体に物語はないものですね。音響は多層的な感じで流れていて、森の環境音だったり、街中のノイジーな音だったり、坂本龍一さんがこの作品のために制作された断片的な音の旋律もあって、それらが繰り返し流れています。

後半では、観客はヘッドセットをつけます。音のシークエンスはまったく同じですが、完全なVRなので、見えているものは違います。自分自身が光の玉になって、私たちが行ったことはないけれど知っているような場所、海の底なのか、洞窟なのか、そういうところを歩いているうちに、だんだん体が幽霊のように浮遊して、ぐわーっと上昇していく。

最終的には、太陽との対話というタイトルが示すように、実際には見ることのできない、直視してはいけない太陽をずっと見つめながら、その中に入ったり、膨張して分裂する様子を体感したりしながら、太陽との対話を繰り広げていくという。言葉にすると陳腐に聞こえてしまうかもしれませんが、非常に壮大な、別の異次元に行ってしまうような身体感覚を得られる作品になっています。

「私たちは目に見えないさまざまな存在と常に一緒にいる」

相馬 その後のトークセッションから、面白いなぁと思ったところをふたつ、抜き出してきました。

ひとつ目は、彼の映画を知っている人にはもう納得の言葉で。実際、アピチャッポンの映画では現実が現実として淡々と流れている中で、非現実的なものがほとんど現実の延長線上のように扱われています。きっと、その感覚が彼のリアリティなんだろうなと思うわけですけれども、まさにその境界を問うことが創作の原点である、ということですね。

それに続けて、ふたつ目では「だからもうアートは必要ないんじゃないか」と言い出すわけです。この世界はすでに美しいものとその神秘であふれていて全てがある、だから新しく作らずにそれをただ見れば良いと。その方がアートより強いと。まあ、わざと言っている。この辺りが、彼の現実のとらえ方と、そこに連なるアートの意味について議論を開く重要なポイントだと思うので、共有させていただきました。

リアルにフィクションを重ねて見る、という能力

相馬 以上がアピチャッポンのお話で、もう少しだけ自分の専門とする演劇や劇場、パフォーミングアートに絡めて考えてみようと思います。こちらの写真は、古代ギリシャのディオニソス劇場です。

パルテノン神殿があるアクロポリスのふもとにある劇場で、この丘全体が一つの巨大な宗教施設になっています。劇場もその宗教施設の一部になっていて、神様に奉納するために演劇が行われていました。

この舞台で行われていることは、ある種の現実なわけですよね。生身の俳優がいて、背後にはリアルな都市があって、オンタイムで上演という出来事が起こっている。でも、演じられている中身ははるか昔のことだったり、別の場所のことだったりする。つまり、人々は古代から、リアル(現実)にフィクション(想像)を重ねて見ることができた。これって、自明のようでいて自明ではなくて、人間の大きな能力だと思っています。

同じようなことは、日本最古の演劇の形式である能でも言えます。つまり私にとっては、古代ギリシャ劇場も能舞台も、完璧なVR装置、仮想を生成するマシンなんですね。人間は古代からそんなことをやっていて、現代のVR作品もその延長線上にあると私は考えています。

テクノロジーと人間の緊張関係

相馬 『火を運ぶプロメテウス』は小泉明郎さんというアーティストが手がけられた作品で、『プロメテウス三部作』の3作目です。創造のプロセスでは催眠術の専門家を招き、かなりイマーシブな状態で映像の手の動きと自分の手の動きを同期させていくんですね。それをずっとやっていて、最後に「あなたの手に炎を授かりました」って言われると、本当に手が熱く感じる、ということが起きたりします。

良し悪しは別にして、テクノロジーによって人間の知覚を操作するというのはアートの世界でもできてしまっている。ただ、アートの場合はやはり批評的な視座からそれを問わなくてはいけない。テクノロジーを礼賛するだけではなく、テクノロジーと人間の緊張関係であるとか、そこに生まれる批評的な問いをいかに提示できるか、ということを意識して創作をしたいなと思っています。

脳は勝手に感覚を作る

宮原 知覚をVR化させるトリガーみたいなものは、脳科学を知ると色々出てきそうで、発展がありそうですね。

藤井 病気や事故で手足を失った方が、そこに痛みを感じる幻肢痛っていうものがあるじゃないですか?以前、事故にあって鼻の奥、嗅球という香りを感じる部分にダメージを受けて匂いがわからなくなった方にお会いしたことがあって。匂いがないのに、幻肢痛のような感じで匂いが出てくるんですって。

感覚が失われると、そのスキマを埋めようとして、脳が勝手に作り始めちゃう。VRは、そこを一時的にオーバーライドして、「こっちが本物だ」というスイッチを可逆的に起こす装置として機能するということですね。

物語の共有と対話的プロセスについて

藤井 僕は最近、宗教とか儀式ってなんであるんだろうということばっかり考えていて。あらゆる文化で存在するから、脳が求めていることだと思うんですね。人ってやっぱり、基本的には物語を食べて生きているので。

相馬 そうですね、どこの文化・文明にも神話というものがありますよね。神話的なものと演劇や儀礼は非常に深く関わっています。自分たちがどこから来たのかとか、そういったことに説明をつけるのが宗教の大きな役割じゃないですか。まったく意味がないと、人間は生きられないので。

物語のリソースはすでに神話の中にあって、それを劇作家たちがその時々の社会状況に合わせて二次創作する。そこに観客がいる。観客というのは、共同体を構成する人たちですよね。だから、演劇はすごく社会的なものなんです。共同体の問題を考えるために物語が必要で、それを集団で見る、共有するという儀式がきっと必要だったんだろうな、と思っています。日本科学未来館でやるようなクリエーションだと、展示ベースのものが多いんでしょうか?

宮原 展示ではあるんですけれど、私たちも「対話をやりましょう」というのがミッションになっていて。アートではテクノロジー礼賛じゃない、批評的な態度が大事というお話がありましたが、まさにその通りで。

テクノロジーやサイエンスは光と影なんてよく言いますけれど、やっぱり扱う側の人間がどう使うかが問われている。良くも悪くも使う人間次第なので、より良く使っていくために私たちはどう生きていきますか?と内省的に考えてもらうような展示を作るんですね。最後にお客さんが思ったことを発露するような場をしつらえるとか、それは気をつけてやっています。

風土が人間の身体や物語に与える影響

藤井 神様の話に戻るけど、一神教と多神教の宗教って全然違うものなんだろうなと僕は思っていて。以前、このレクチャーシリーズで養老孟司さんとお話した時に、分類するのは本当は嫌なんだ、とおっしゃっていて。なぜですか?と聞いたら、分類すると抽象度が上がっていくでしょ、って。抽象度が上がっていくと、最後は神様を作らないといけなくなっちゃうから嫌なんだって。たしかに、分類していった結果は合理的だからね。それだと、多神教って生まれないなと思って。

相馬 この話に続けて、この間イランに行ってきたんですよね。イスファハーンという都市にイマーム広場という巨大な広場があって、このモスクの中がすごいですよ。

藤井 写真で見てもすごいね。

相馬 こんなに超越的な空間って、一神教でなければできない表現かもしれない、って思ったんです。

藤井 集約しないとこうはならないよね?一カ所に集まらない限りできない。

相馬 もうひとつ、これはゾロアスター教の鳥葬施設です。本当にとんでもなく日差しが強い。あまりに日差しが強いから、その後でパッと影に入ると、真っ暗で何も見えなくなっちゃうんですよ。目がおかしくなってしまって。ゾロアスター教は光と影の二元論、善と悪とか、世界をすべて二元論的にとらえる宗教と言われているわけですけれど。こうした風土から身体が受けた影響が、宗教というある種の巨大な物語を作ったんだなと思いまして。

藤井 アピチャッポンがさ、例えばここに生まれてたら、ああいう作品は作らないよね。

相馬 そう思います。

世界を見るときの解像度

相馬 アピチャッポンが生まれ育ったのはタイの東北、イサーンという地方で、ピーという精霊信仰が非常に強い地域だと言われていますね。なので、見えるものと見えないものの境界が非常に曖昧な風土にいたことはたしかだと思います。

あとは、やはり彼自身が通常の人間とは違う解像度で世界を見ているというのは間違いなくあると思っています。彼の最近の長編映画『メモリア』は、他の人に聞こえない爆音が頭の中で鳴ってしまうという女性の話でしたけれど、アピチャッポン自身がそうだったんですって。

宮原 撮り終わったら、それがなくなったっていうのをインタビューで読みました。

藤井 そうなんだ。

宮原 すごく脳が繊細というか、一般の人が感知しないようなものに対するセンサーがすごく鋭いという印象は受けました。だから、自然がそのままで素晴らしいとおっしゃっていたのも、もしかしたら赤ちゃんのままのセンスを持ちうる能力があるのかな、と思ったりしましたね。

藤井 あとはやっぱり、言葉が僕らの感覚をせばめるってことは繰り返し言ってましたよね。

宮原 言ってましたね。それと、カテゴリー分け、分類の話が通じるのかなと思って聞いていました。カテゴリー分けして世界が分かったと思ってしまうことの限界みたいなものがあるのかな、と。

アートは「異なる現実」を見せるもの

藤井 受講されている方からの質問で、「未来のアートはどうあるべきだと思いますか?アートは時代から派生するもので、グローバルを反映した国際色の強い芸術が受け入れられるようになると予期しています」。そうなのかな?ローカルの方が面白くない?

相馬 どうあるべきかは分かりませんが、少なくともアートは異なる現実を見せるものだと思います。作家はそこに命をかけて、それぞれにとっての異なる現実を提示しています。文化や言語、ジェンダーや時代が違えばそういう表出になる。あるいは、アピチャッポンみたいに知覚が違えば、そのアウトプットも異なるでしょう。

それを享受する私たち自身も、そういう複数性を受け入れていくことが重要ではないかと思います。もはや国際色が強いとか、ローカルがっていう区切りは無効で、否が応にもグローバルもローカルも共存する時代になっていくときに、いかに寛容に異なる現実を受け入れられるかが重要ではないでしょうか。

ほとんどの人は職業的なアーティスト、作品を売って稼ぐような人間ではありません。でもアートを、生きるための知恵、サバイブするための力と捉えれば、誰もがそれぞれのアートを実践しているともいえる。アートは何かを解決するわけではないと思いますが、ある現実を受け入れて乗り越えるための力にはなり得る。そのためのものの見方とか、現実のとらえ方を更新することが、未来のアートの可能性なんじゃないかと思います。

アピチャッポンにとっての「#現実とは」

藤井 最後に、皆さんにとっての現実とは何かをお伺いしますけれども、まずはアピチャッポンの定義をお出しします。「私たちが現実だと感じるものは、言葉によって形作られていて、条件づけられている」。言葉についてというのは、今日も結構お話をしましたね。

相馬 ただこれ、アピチャッポンは多分、批判的に言っていますよね?

宮原 うん、そうですね。

相馬 一義的にはそういうふうに現実をとらえちゃってるけど、本当は違う、ってことを言っている。

藤井 そうですね。僕ら、普通の人がついつい現実って言っちゃうのはこれのことだよ、っていうことで。だけどきっと、本当は違う、っていうのが彼のスタイル。

相馬さん、宮原さんにとっての「#現実とは」

藤井 では、お二人に順番に。相馬さんにとっての現実とは?

相馬 私にとっての現実はさらなるイマジネーションへの入り口ですね。「現実」って、アートにとってあまりにも巨大な問いなので簡単には言えませんが、自分の知覚する現実が良いものであれ、辛いものであれ、その現実と徹底的に向き合うことで、さらなるイマジネーションであったり、クリエーションへの衝動だったりにつなげることができる。そういう期待も込めて。

藤井 出発点みたいなね。ここから次のステージに行くために。

相馬 そうです。接触面ですね。

藤井 ありがとうございます。最後に、宮原さんにとっての現実とは?

宮原 アピチャッポンとのトークをふまえて、私の中でもアップデートされたところがあって。やっぱり、言葉というか、バイアスのことをすごく考えたんですね。現実というのは、それぞれの個人のバイアスに満ちた世界の認知である。だけれども、それは常に更新され得るものだと信じています。

藤井先生がおっしゃったみたいに、みんながそれぞれの現実だと思うものをリスペクトしながら、自分のバイアスフルに認識した現実も更新していく。容易に更新していけるような、そういうものだといいなと思っています。

藤井 ありがとうございます。

(テキスト:ヨシムラマリ)