デジタルハリウッド大学と現実科学ラボがお届けする「現実科学 レクチャーシリーズ」。

「現実を科学し、ゆたかにする」をテーマに、デジタルハリウッド大学大学院 藤井直敬卓越教授がホストになって各界有識者をお招きし、お話を伺うレクチャー+ディスカッションのトークイベントです。

Twitterのハッシュタグは「#現実とは」です。ぜひ、みなさんにとっての「現実」もシェアしてください

概要

- 開催日時:2022年9月30日(金) 19:30〜21:00

- 参加費用:無料

- 参加方法: Peatixページより、参加登録ください。お申込み後、Zoomの視聴用リンクをお送りいたします。

視聴専用のセミナーになるので、お客様のカメラとマイクはオフのまま、気軽にご参加頂けます。

ご注意事項

- 当日の内容によって、最大30分延長する可能性がございます。(ご都合の良い時間に入退出いただけます。)

- 内容は予期なく変更となる可能性がございます。

- ウェビナーの内容は録画させて頂きます。

プログラム(90分)

- はじめに

- 現実科学とは:藤井直敬

- ゲストトーク:四方幸子氏

- 対談:四方幸子氏 × 藤井直敬

- Q&A

登壇者

四方幸子

キュレーター/批評家。 美術評論家連盟会長(2022-)「対話と創造の森」アーティスティックディレクター。多摩美術大学・東京造形大学客員教授、武蔵野美術大学・情報科学芸術大学院大学(IAMAS)・國學院大学大学院非常勤講師。「情報フロー」というアプローチから諸領域を横断する活動を展開。1990年代よりキヤノン・アートラボ(1990-2001)、森美術館(2002-04)、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC](2004-10)と並行し、インディペンデントで先進的な展覧会やプロジェクトを多く実現。近年の仕事に札幌国際芸術祭2014(アソシエイトキュレーター)、茨城県北芸術祭2016(キュレーター)など。2020年の仕事に美術評論家連盟2020シンポジウム(実行委員長)、MMFS2020(ディレクター)、「ForkingPiraGene」(共同キュレーター、C-Lab台北)、2021年にフォーラム「想像力としての<資本>」(企画&モデレーション、京都府)、「EIR(エナジー・イン・ルーラル)」(共同キュレーター、国際芸術センター青森+Liminaria、継続中)、フォーラム「精神としてのエネルギー|石・水・森・人」(企画&モデレーション、一社ダイアローグプレイス)など。国内外の審査員を歴任。共著多数。2021年よりHILLS LIFE(Web)に「Ecosophic Future」を連載中。

Photo:新津保建秀

藤井 直敬

医学博士/ハコスコ 代表取締役 CSO(最高科学責任者)

XRコンソーシアム代表理事、ブレインテックコンソーシアム代表理事

東北大学医学部特任教授、デジタルハリウッド大学学長補佐兼大学院卓越教授

1998年よりMIT研究員。2004年より理化学研究所脳科学総合研究センター副チームリーダー。2008年より同センターチームリーダー。2014年株式会社ハコスコ創業。

主要研究テーマは、現実科学、適応知性および社会的脳機能解明。

共催

現実の定義を考えるための、2つの切り口

今回の現実科学レクチャーシリーズに登壇いただいたのは、メディアアートや現代美術を専門とするキュレーター/批評家の四方幸子さんです。まずは四方さんより、レクチャーが行われました。

四方さんはレクチャーシリーズへの登壇が決定してから、「現実とは」という問いに向き合い続けていましたが、「現実」を定義づけるのにふさわしい決定的な言葉が見つからなかったと話し始めました。そして、「現実」を考える際には2つの解釈方法があるのではないかと、下記の切り口を提示しました。

①現実とは「何」だろうか:意味内容から考えるパターン

②現実とは「いかに」可能か:構造や構成から考えるパターン

現実について考えるとき、多くの場合は①の意味内容から考えるアプローチをとります。そこで今回は、②の構造や構成から考える形で、「現実とは」に対する思考を深めていくことにしました。四方さんは「意味に関する問いは、なんらかの仕組みがあることで出てくるもの。現実感が出るということは、その前に仕組みがあるはず。その仕組みや構造の部分を、私はやはり考えてしまう」と語りました。

自明性の裏側から世界を捉えることで明らかになる「現実の多重構造」

四方さんはメディアアートのキュレーションを30年ほど手がけています。エンジニアやアーティストとフラットな関係で会話をすることが多いという四方さん。メディアアートについて考える際は、扱う内容よりも「いかに扱うか」を重視していると言います。最新技術を使ったアートだけでなく、古い技術も含めて、それらのアートや技術がいかに時代の中で意味や可能性を持つのか。このポイントを引き出して、組み合わせていくことが、キュレーションを行う際には重要だと考えているのだそうです。

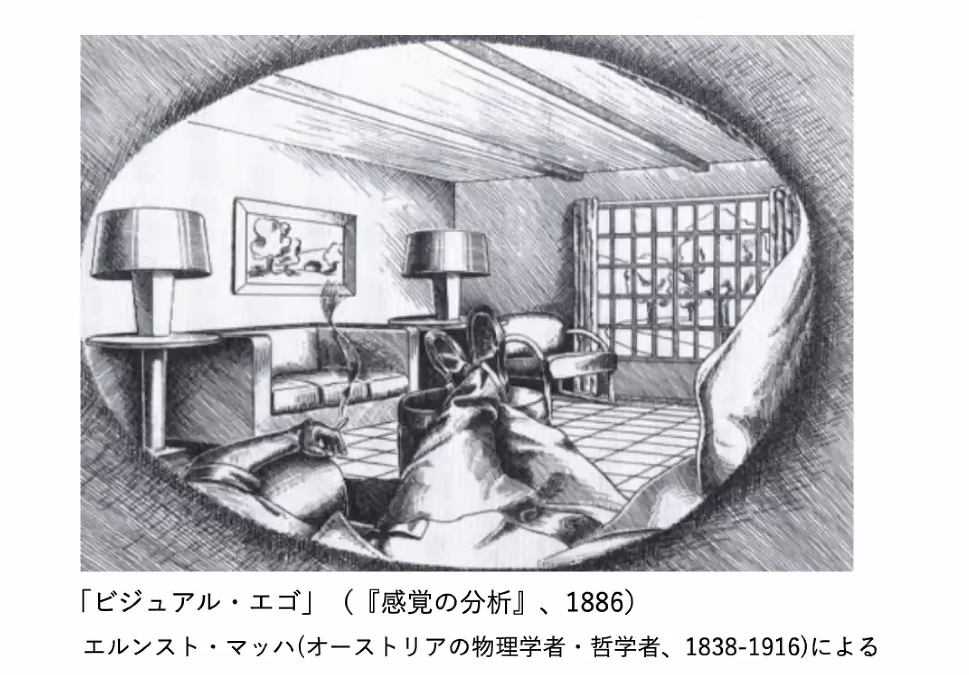

存在論的な問いに興味があるという四方さんは、音速の単位の由来になった物理学者・哲学者のエルンスト・マッハによる『ビジュアル・エゴ』を例として挙げました。

この絵は左目から見える世界を描いたものです。私たちが片目をつむっても普通はこのようには見えないのですが、マッハは空間の把握方法や視覚を構造的に捉え直し、この絵を描きました。マッハのように「自明性の裏側から世界を見るのも重要だと思う」と四方さんは語ります。現実を外から見ると、別の現実があることに気がつき、現実は多重構造であると分かるのです。

現実とは、常に変化し「ズレ」を生み出すものではないか

次に四方さんは、ご自身が好きだという、コミュニケーション論を専門とするグレゴリー・ベイトソンの言葉を紹介しました。

この言葉をもとに「ズレ」を生み出すのが情報だと考えると、そもそもコンテンツの正誤やノイズの有無だけでなく、伝達した情報を受け手がどのように解釈するのかという点も考察を深める上でのポイントになると四方さんは語ります。それぞれ異なる世界に生きているからこそ、情報の解釈の仕方は人によって違うのです。

四方さんは、このベイトソンの言葉をもとに、「現実とは『差異を生み出す差異である』」と定義付けたいと語ります。なぜなら、世界は時間とともに変化し、世界を認識する私たち自身も体の代謝や思考などによって常に変化しているため、「世界→私たちの体で知覚→頭で認識」という一連の動的な流れの中でズレが生じてくるからです。また、新しい技術が次々と生まれる中で、VR等を通じて提供されるコンテンツはある程度統合的に多くの人に共有可能なものの、多様な視点からの解釈も可能であり、現実は常に動的に変わるものである点も上述の定義をする理由だと話します。

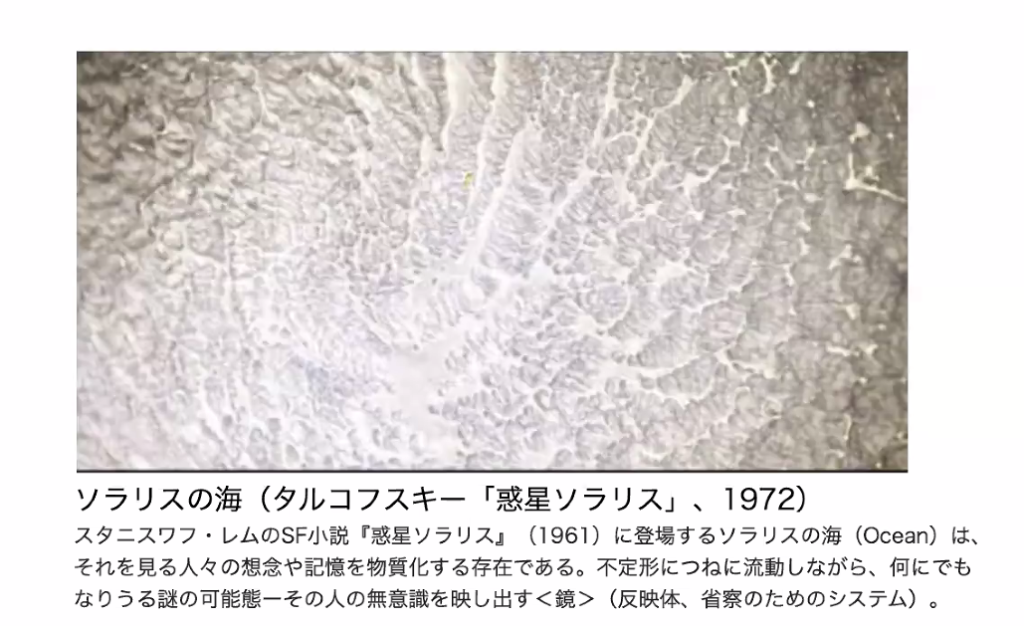

ここで四方さんは、スタニスワフ・レムが書いたSF小説『惑星ソラリス』を例に挙げ、その中に出てくる「人々の心に浮かぶ思いや記憶を物質化するソラリスの海」は、まさに「現実」に近いのではないかと語りました。

そして、四方さんがこれまでキュレーションを行ってきた中で、重要な作品と位置づけている「polor」を紹介。

この作品は、ポーランドで生まれたSF小説『惑星ソラリス』をテーマとして、資本主義的な欧米の空間の中に旧東ドイツ出身のアーティストを組み合わせて生まれたものです。作品空間にいる体験者が環境データや提示されるキーワードの選択を行うと、情報の変動が光や音として空間に反映され、空間の表情がダイナミックに変わっていきます。科学や技術が大きく変化した2000年に新たな知覚体験を提示したのです。

この作品をつくってから約20年が経過し、世界が膨大な情報であふれるようになった現在、「現実はかなり変わったと思う」と話す四方さん。続いて、スタニスワフ・レムの『ソラリス』より、こんな言葉を引用しました。

四方さんは最近、まさにこの言葉の内容を考えているといい、「人間は肉体でさまざまなものを感知できるが、実際に処理できる情報は少ない」と話します。そして、最後の2行は先ほどの「現実とは差異を生み出す差異である」という定義に近しいことを表現していると語りました。

そして、心理学者の丹野義彦氏による、レムの小説への分析を引用しながら、「現実とは」という問いの本質について次の3つに分類しました。

そして、最後に「視覚中心主義や人間中心主義を超えて思考する必要があるのではないか」と提案し、本日のレクチャーを終えました。

「相容れない存在」とどう対峙するか

ここからは藤井教授との対談に移りました。藤井教授はまずスタニスワフ・レムが書いた、『ソラリス』とは別の小説『砂漠の惑星』に触れました。その中に登場する金属の生命体と人間が相容れないように、現実世界でも人同士で相容れない場合、どのように対応すべきかについて四方さんに問いかけました。

四方さんは「そのような問いは常にある」としながら、「コミュニケーションができないということは、お互いの現実が違うということ。コミュニケーションを避けることもできるが、それでも理解しようとする試みも重要ではないか。レムも小説を書くにあたって考えていたテーマだと思う」と答えました。その話を受けて藤井教授は昨今の世界情勢を念頭におきながら、「相容れないもの同士がどうしても混ざった場合、殺し合うか、すり合わせるしかないのだろうか」と話します。

四方さんは日本の戦国時代に触れ、過去には相容れないもの同士で争いが起きた際、オフィシャルな解決をするだけでなく、争う両家を結婚させて生物学的に結びつけることで、大きな問題になることを回避してきたと例を紹介しました。

藤井教授はさらに話題を広げ、四方さんがメディアアートについて話す際「見えない物を可視化する」という言葉を何度か使っていたことに言及し、多くの人の持つ前提を崩していく必要があると話しました。その話を受けて四方さんは、「多くの人が同じような前提を持ってしまうのは、日本的な問題。同質な人の中にいると、言葉も伝わるため、コミュニケーションがうまくできているように錯覚するが、実は意外とそうではないことがある。異なる人とともに仕事をすることで、お互い学びになったり、新しいことが実現できたりする。『違う』という前提は素晴らしいことだと思う」と所感を述べました。

現在の世界に求められている、価値や次元の「グラデーション」

藤井教授は四方さんがレクチャーの中で提示した現実の定義に触れ、「差異を生み出す差異」の主体と、「生み出された差異」は別なところにあると考えてよいのかと尋ねました。四方さんは「思考や情報の流れはらせん状に、同じところに戻ってこない構造になっているように思う」と回答。藤井教授はその考え方に納得しながら、「差異があることによる弊害を克服できないだろうか」と問いかけました。

四方さんは「害があるかどうかの尺度は人がつくる」としながら、物事はどの視点から捉えるかによって見え方が大きく異なることに言及。「複数の視点があることと、次元がグラデーションで変化していることはとても重要だと思う。1つの側面や次元からしか物事を見ることができないのは不幸ではないか。いろいろな見方ができるからこそ、発見や失敗からの成功が起こる。これこそがクリエイティブだ」と語りました。藤井教授もその意見に賛同し、「人生を楽しく生きる秘訣のひとつではないか」と語りました。

そして、話題は四方さんの仕事のひとつである「評論」へ。藤井教授は四方さんが評論を書く際、どのように物事を捉え、文章をまとめているのかについて質問しました。四方さんは「評論はメタ的かつ多面的に物事を見る必要がある」とし、展覧会やアーティストの作品について書く際は見えるものや話されていることだけでなく、その中にある歴史的な文脈や哲学的な解釈なども含めて思考していると語ります。そして、奥底にある「作品や展覧会が表現しうるもの」を発掘し、読み解いて、文章を書いているのだそうです。

ただ、四方さんは近年、評論の現場も変わる時期だと感じているそうで、「批評も動的に変わって良いと思う」と語りました。最近は評論家も文章を書くだけでなく、YouTubeなどで発信する人も増えているそうです。

藤井教授はその話を受け、「評論は価値を固定化する作業のように思っていたが、現在地と将来の姿の予測を含んだ評論はアクティブだと思う」と感想を述べました。四方さんは「評論はさまざまなディスカッションを喚起して、次につなぐためのものだ」と語り、今後はアートやサイエンスの領域でさらにディスカッションをしていく必要があるとの見解を示しました。

藤井教授は昨今の悪化する世界情勢を踏まえながら、そのようなディスカッションの土台をつくるうえで、「大事なキーワードは『グラデーション』だと思う」と語り、0か1かで判断するのは楽なことだが、これからの世界はグラデーションを認めて処理できるような仕組みをつくっていかなければならないと思うと意見を述べました。四方さんもその意見に同意しながら「昨今の争いの現場は、市民は本当は戦いたくないと思う。しかし、国家レベルで大義名分が出てくると0か1かの世界になってしまう。本当はグラデーションのある世界のほうが楽しいし、幸せだと思う」と語り、未来の可能性を開くのがアーティストだと考えを述べ、本日の対談を終えました。

四方さんにとっての「現実」とは?

最後に、四方さんにとっての「現実とは」をお伺いしました。

四方さんは現実を

「差異を生み出す差異」

だと定義。それが現実をより良くするようなフィードバックを生み出すものであってほしいという願いを語り、本日のレクチャーシリーズは盛会のうちに幕を閉じました。