現実科学ラボでは、各分野で活躍している専門家とともに「現実とは?」について考えていくレクチャーシリーズを2020年6月より毎月開催しています。

第4回となる今回は、2020年9月30日、メディアアーティストの市原えつこさんをお迎えしました。さらにスペシャルゲストとして、デジタルハリウッド大学学長である杉山知之さんにも議論に加わっていただきました。

本記事では、イベント当日のレポートをお届けします。

https://reality-science004.peatix.com/?lang=ja

https://reality-science004.peatix.com/?lang=ja

今回のゲスト:市原えつこさん

メディアアーティスト、妄想インベンター

Yahoo! JAPANでデザイナーとして勤務後、2016年に独立。「デジタル・シャーマニズム」をテーマに、日本的な文化・習慣・信仰を独自の観点で読み解き、テクノロジーを用いて新しい切り口を示す作品を制作する。アートの文脈を知らない人も広く楽しめる作品性と、日本文化に対する独特のデザインから、国内外から招聘され世界中の多様なメディアに取り上げられている。第20回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門優秀賞、アルスエレクトロニカInteractive Art+部門 栄誉賞ほか多数受賞。2025大阪・関西万博「日本館基本構想ワークショップ」に有識者として参画。コロナ禍では外出自粛中に海外旅行を疑似体験するための趣味「自宅フライト」が日本や中国、台湾などのメディアで話題に。

Web: http://etsuko-ichihara.com/

Twitter: https://twitter.com/etsuko_ichihara

制作から学んだ #現実とは

市原さんはこれまで、妄想インベンターとして様々な作品を発表してきました。代表作の一つである『セクハラ・インターフェース』は、大根を撫でると艶かしく喘ぐデバイス。日本人が潜在的に持つエロに関する豊かなイマジネーションに、日本人特有のデバイスへのフェチズムを融合する試みとして反響を呼びました。

セクハラ・インターフェース(喘ぐ大根) / Sekuhara Interface

『セクハラ・インターフェース』に、現在の視界に過去の映像を混合することができるSRシステム(代替現実システム)を組み合わせることで、妄想と現実を代替するシステムも開発されています。

妄想と現実を代替するシステム SRxSI

こうした試みを通じて市原さんは、人の脳のあやふやさ、騙されやすさを感じたと語ります。視聴覚だけでなく、触覚、嗅覚も合わせて提示することでリアリティを高めることができます。

ここで興味深い点は、たとえ自分の置かれている状況(VR体験をしている)に気がついていたとしても、あえて虚構に飲まれにいくような体験者がいたことです。体験者はみんな、目の前にあるのが「本当は」大根であることを理解しつつも、それがお姉さんであると信じようとしていたのとか。

「現実」というものは本人の意思次第で主体的に変化させることができるのかもしれません。

誰かを失った人にとっての #現実とは に介入する

次に紹介されたのは、遺族の死後、49日間だけ一緒にいてくれるロボットでした。(もういなくなってしまった)その人の「存在感」を現実に再現する方法を探究したプロジェクトです。着想の原点は、ちょうどその時期に、他ならぬ市原さん自身が経験した祖母の死だそうです。

Pepperを用いて制作した最初のプロトタイプは、Pepperに備え付けのタブレット端末に遺影を表示しながら、その人にまつわるメッセージを伝えてくれるシステム。汎用性・実用性を目指して開発したものの、「これじゃない感」が凄まじかったそうです。

最終的には、3Dスキャンした顔をPepperに被せ、事前に記録した声や動きを再生する手法が採用されました。

Digital Shaman Project / デジタルシャーマン・プロジェクト

デジタルシャーマン・プロジェクトを通して、市原さんは現実感を編集できる手応えを感じたそうです。しかしその一方で、ずっと虚構に依存してしまったら、それは「喪の失敗」であるとも語りました。

近年、紅白歌合戦に出演したAI美空ひばりや、亡くなってしまった子供と「再会」するVR体験など、現実に虚構が介入するようなテクノロジーが度々話題に上がります。これに対して市原さんは、「虚構が介入する現実」との健全な付き合い方について、ガイドラインをきちんと整備する必要があることを指摘しました。

社会生活で学んだ #現実とは

続いて話題は、市原さんが社会生活で感じてきた「現実」へ移りました。

市原さんは小学生の頃、書き初めで「平凡」と記すほどに、平凡に対する憧れを抱いていたそうです。大学生になっても、大学を卒業しても、社会や現実というものを「完璧なマトモな常人の群れ」として漠然と畏怖していたと語ります。

普通、標準、人並、そういったものになりたい≒現実に適合したいという強迫観念を抱えたまま社会生活に突入しました。しかし、「社畜」生活を続ける中で、市原さんはその正しさを信じようとしながらも、生きづらさを感じはじめます。そして下積みや気遣いで息苦しい生活のストレス発散・現実逃避として、メディアアーティストとしての作品制作がスタート。

そんなある日、市原さんは「現実に無理やり合わせるより、現実をコントロールした方が生きやすいのでは?」と思うようになりました。アートはその創作者が「世界をどのように認知しているか」が反映されたものです。市原さんはそんなアートを社会に対して投げかけることで、自分の周りの「現実」に介入できるのではないかと考えました。

「そうした活動の中で、まるで虚構新聞のようなニュースを量産することができた」

自ら発信を続けていく中で市原さんは、徐々に自身の狂気や変態性に価値が宿っていくのだと気付きました。さらに、多くの人と関わる中で、実はみんなそれぞれの狂気や変態性を抱えており、社会は隠れた狂人たちの集合体で成り立っているのが分かったのだそうです。

それゆえ、自分の狂気が他人の狂気と共鳴することで、コミュニティや経済圏が発生することがあります。市原さんは、自分が生きやすい現実を作るために、こうした「現実の書き換え活動」はおすすめだと語りました。

祝祭・日本人と #現実とは

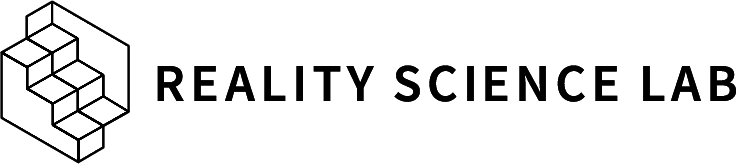

市原さんの近年の活動の一つに、「仮想通貨奉納祭」があります。

人間の狂気が去勢される現実社会の中で、人間が元来持つ暴力性が平和に表出するのが奇祭なのではないか?そうした考えを持った市原さんは、現実の都市空間の中に異空間や奇妙な磁場を発生させる試みとしてこのプロジェクトを始めました。

こうした物理空間での祝祭体験は、昨今のコロナ禍により実現が難しくなっています。これに対して市原さんは、能や枯山水という見立ての文化に親しんだ日本人ならば、「脳内AR」によって各々が想像により補完する新たな祝祭体験が創出できるかもしれないと語ります。

コロナ禍の #現実とは

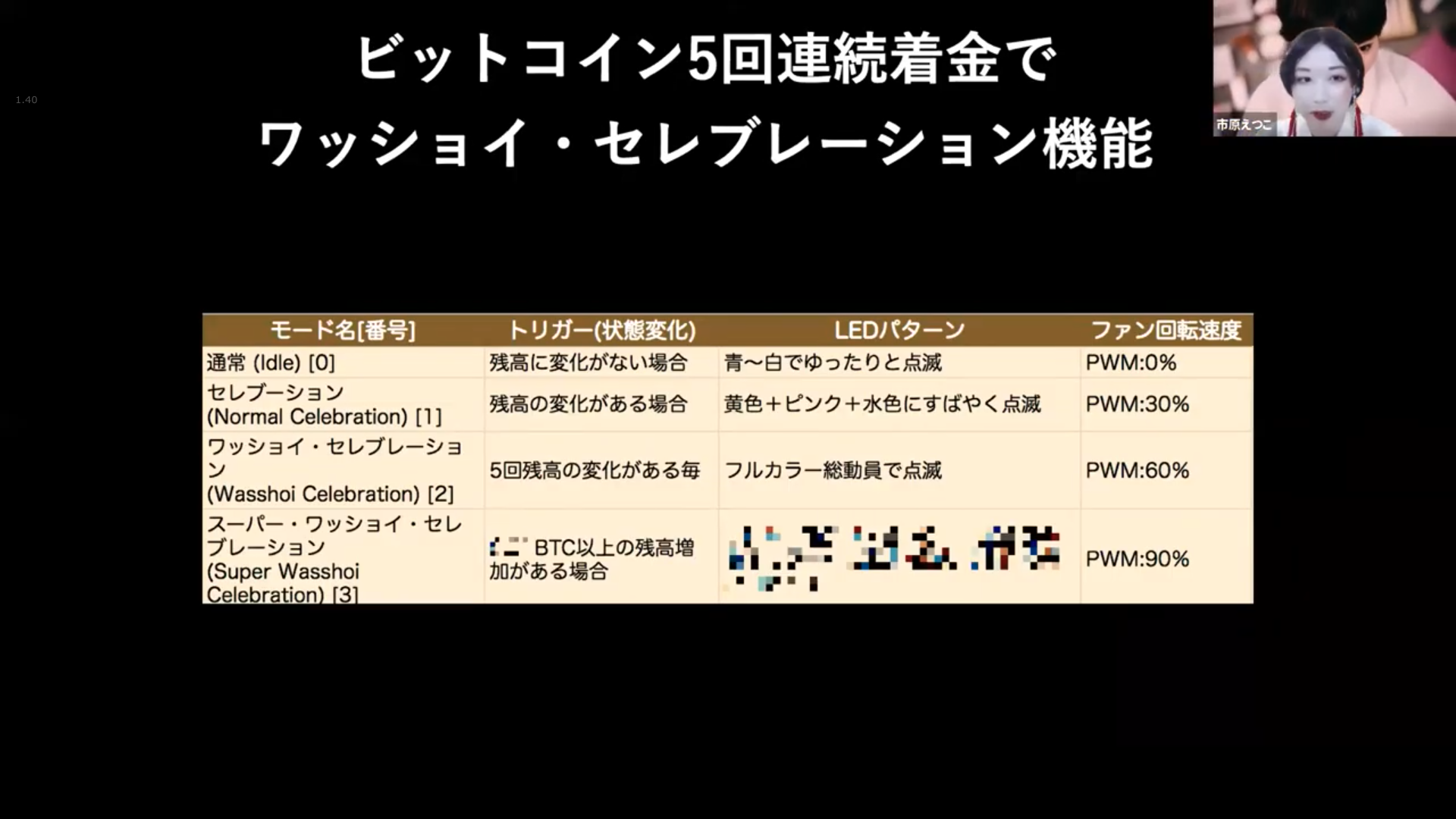

そして市原さんは2020年7月、無性に「機内食を食べながら映画を見たい」という渇望に襲われることになります。

無性に飛行機の座席で機内食食べながら映画を観たい……

— 市原えつこ / Etsuko Ichihara (@etsuko_ichihara) July 13, 2020

これに端を発し、#自宅フライト という試みが始まりました。自宅にあるもので機内食を再現するこの「遊び」は、SNSで話題を呼びムーブメントを生み出しました。

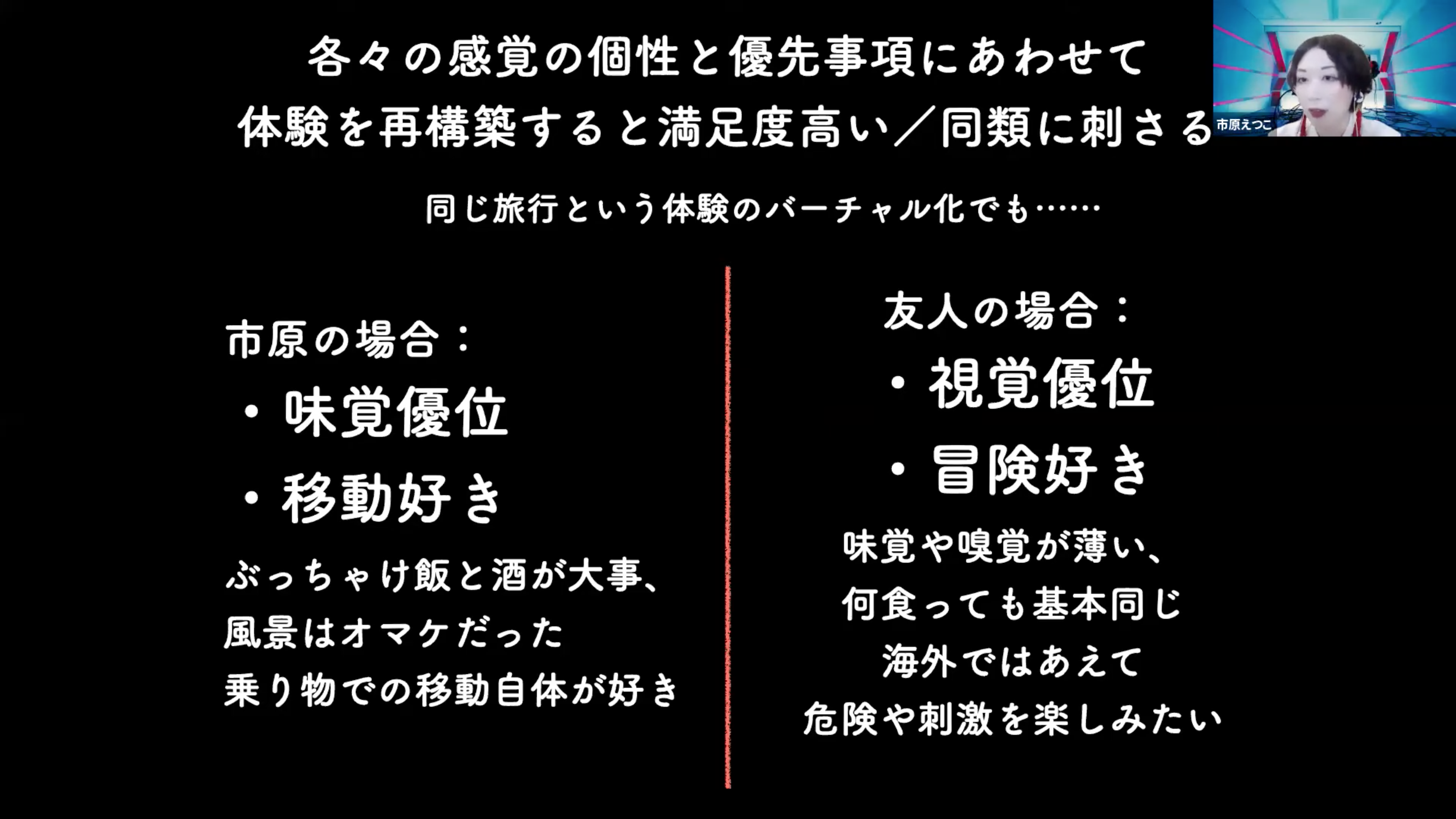

#自宅フライト を通して市原さんは、自分の「現実」にとって最も重要な感覚や要素は何かを考えたそうです。例えば旅行に行った際、市原さんは味覚体験を重視し、移動という行為そのものを好む一方で、一緒に行った友人は視覚体験を重視し、味覚体験にそこまで重きを置いていなかったという体験があげられました。

このように、人の数だけ「現実」というものがあります。自分にとって大事な「現実」の要素に注意を払い、それぞれの「現実」をDIYしていきましょうと語り、市原さんは講演を締め括りました。

アフタートーク

講演後、主催者である藤井直敬とデジタルハリウッド大学学長の杉山知之さんが加わり、3人でのパネルディスカッションが行われました。